作者简介: 施强 高级工程师,1975年生,1998年毕业于成都理工大学石油与天然气地质勘查专业,主要从事地质研究与地质导向等相关工作。通信地址:610100 四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区(龙泉驿区)文柏大道869号。电话:18081263998。E-mail:570482516@qq.com

川西南筇竹寺组是四川盆地深层海相页岩气新热点,为深化地质认识,探寻低有机碳含量却高产的机理,基于测录井、实验分析资料,利用地球化学法,通过计算相关元素比值并与有机碳含量等开展相关分析,对有机质富集影响因素与有机质富集模式进行研究。结果表明,有机质富集主要影响因素有古氧化-还原环境、古生产力、陆源输入等,而且有机碳含量与P、Zr等元素正相关。研究认为该区有机质富集成藏基本条件是具有较强古生产力与陆源输入快速沉积,在上覆良好盖层条件下形成了贫氧的还原环境,进而以录井元素为基础,利用机器学习算法,随钻获取有机碳含量,探寻水平井轨迹方向有机质分布差异,为该区深化页岩气成藏认识提供更丰富素材。

The Qiongzhusi Formation in southwestern Sichuan is a new hot spot of deep marine shale gas in Sichuan Basin. In order to deepen the geological understanding and explore the mechanism of low organic carbon but high yield, this paper calculates the ratio of related elements by using geochemical method and based on logging, experimental analysis data, and conducts correlation analysis with TOC (Total Organic Carbon) to study the influencing factors and organic matter enrichment patterns of organic matter enrichment. The results show that the main influencing factors of organic matter enrichment are paleosedimentary environment, paleoproductivity, paleotergenous input, etc., and the enrichment of organic matter is positively correlated with phosphorus, zirconium and other elements. It is believed that the basic conditions for the accumulation of organic matter in this area are strong paleoproductivity and rapid sedimentation of terrigenous inputs, and an oxygen-poor reducing environment is formed under the condition of good overlying cover. Based on the logging elements, the machine learning algorithm is used to obtain the organic carbon content while drilling, and the difference in the distribution of organic matter in the trajectory direction of horizontal wells is explored, which provides more abundant materials for deepening the understanding of shale gas accumulation in this area.

中石化西南油气分公司井研-犍为工区在JS 103HF井筇竹寺组测试取得重大油气突破, 成为海相页岩气勘探开发重点新层位。与川南海相龙马溪组页岩气相比, 该区储层具有低含气量、低有机碳含量、低孔隙度、低伽马等特征, 特别是低有机碳含量(研究区已钻井TOC平均值0.63%, 远低于龙马溪组TOC平均值3.1%)储层仍能富集成藏, 颠覆了传统页岩气成藏认识。

针对该区低有机碳含量却高产的情况, 本文基于实钻测录井等资料, 利用地球化学法计算元素比值, 从相关性入手, 与有机碳含量开展交会等分析, 进行有机质富集模式研究, 明确了古沉积环境、古生产力、陆源输入评价指标与有机碳含量的相关性, 揭示了筇竹寺组有机质富集成藏规律, 并以录井元素为基础, 以机器学习算法为手段, 随钻获取有机碳含量, 探寻水平井轨迹方向有机质分布差异, 为该区扩大增储上产潜力奠定了基础。

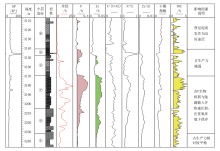

四川盆地受桐湾运动Ⅲ 幕和兴凯运动共同作用, 于晚震旦世-早寒武世形成了绵阳-长宁拉张槽, 该拉张槽表现为“ 西缓东陡” 的特征, 井研-犍为工区位于拉张槽西侧缓坡[1]。区域地质研究表明, 井研-犍为工区拉张槽内筇竹寺组表现为黑色页岩, 深灰色、灰色粉砂岩, 粉砂质页岩3套岩性的沉积旋回[2]。根据中石化西南油气分公司最新划分方案, 基于沉积旋回与岩电组合将筇竹寺组分为3段共11小层, 第一段为①-④小层, 第二段为⑤-⑧小层, 第三段为⑨-⑪小层, 其中⑤、⑨小层沉积不稳定, 如JS 1井区⑤小层缺失。

本文通过分析有机碳含量与敏感元素(或元素比值)的相关性, 从地球化学方面落实有机质富集的主要影响因素与富集模式。

2.1.1 古氧化-还原环境

富含有机质的泥页岩是页岩气形成的物质基础, 缺氧环境、低硫酸盐环境、低温环境是生物成因页岩气形成的必要外部条件, 足够的埋藏时间是生成大量生物成因气的保证。目前, 常依据微量元素Sr、Ba、V、Ni、Co的含量及其相关比值的大小与变化来研究古沉积环境特征[3, 4], 并建立了划分古沉积环境地化指标。如V/(V+Ni)在0.45~0.6之间时沉积环境为贫氧环境; V/(V+Ni)< 0.45时沉积环境为富氧环境[5, 6, 7]。

利用JS 1井元素录井分析数据, 开展相关微量元素比值计算, JS 1井⑩-⑪小层V/(V+Ni)平均值0.24, ⑧小层V/(V+Ni)平均值0.34, ⑦小层V/(V+Ni)平均值0.52, ⑥小层V/(V+Ni)平均值0.48, ②-④小层V/(V+Ni)平均值0.42。从V/(V+Ni)平均值来看, 该井⑥、⑦小层介于0.45~0.65之间, 符合贫氧环境指标。

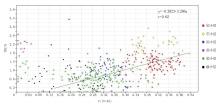

结合V/(V+Ni)计算结果与测井计算TOC值开展相关性分析可知, 两者呈正相关(图1)。

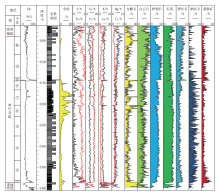

通过岩性扫描测井矿物含量分析, 得到JS 1井筇竹寺组主要矿物含量变化(图2), 如图2所示, ⑦小层方解石含量相对⑥、⑧小层低, 特别是⑦小层上部更低, 碳酸盐含量(方解石+白云石)也相对较低。碳酸盐含量降低也反映了从高能、氧化环境向低能、还原环境的转化, 与元素比值V/(V+Ni)判断⑦小层为还原环境基本一致。

2.1.2 古生产力

P元素在古生产力的研究中扮演着重要的角色, 因为它与生物体的生长和发育密切相关, 是构成生命体的重要组成部分。尤其是在页岩等烃源岩研究中, P元素含量及其同位素组成可以反映古生态环境下的生物生产力和营养循环情况。

刘建清等[8]研究了四川雷波地区下寒武统麦地坪组含磷地层, 指出硅质岩属于深水陆棚相, 是火山活动形成的热水作用成因, 磷矿的聚集是硅质岩相区火山活动、生物发育、高温洋流由下向上运动、携带生物遗体分解的高P2O5浓度海水在凹陷区两侧白云岩相区沉积和改造的结果; 马叶情[9]指出P2O5与有机碳存在明显相关性, 同时前寒武纪-寒武纪时期P元素的富集对小壳生物的出现与繁衍具有重要作用, 小壳生物的发展对P元素的富集起到有益作用。

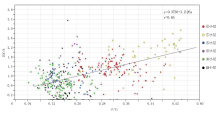

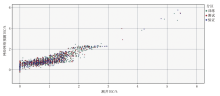

为消除沉积有机质或自生矿物的影响, Dao等[10]采用P/Ti判断古生产力, 并建立判断标准:P/Ti< 0.34为低生产力, 0.34≤ P/Ti< 0.79为中等生产力, P/Ti≥ 0.79为高生产力。本文采用P/Ti判断古生产力, JS 1井录井元素分析计算结果表明:⑥小层P/Ti最高0.495, 最低0.206, 平均值0.31, 中位值0.351; ⑦小层P/Ti最高0.806, 最低0.185, 平均值0.375, 中位数0.495; ⑧小层P/Ti最高0.399, 最低0.094, 平均值0.16, 中位值0.247; ⑨小层P/Ti最高0.971, 最低0.068, 平均值0.392, 中位值0.52。根据上述标准, JS 1井⑦小层与⑨小层P/Ti平均值均超过0.34, 表明古生产力为中等生产力, 其次为⑥小层, 最低为⑧小层。利用P/Ti计算结果与测井计算TOC开展相关性分析, 两者呈正相关(图3)。

2.1.3 陆源输入

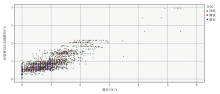

陆源输入是页岩中有机质的重要来源之一, 主要为通过河流、风等途径从陆地搬运到湖泊或海洋沉积环境中的生物残骸和有机碎屑。这些有机物质在沉积后若保存条件良好, 则可以累积成为烃源岩的有机质部分。页岩有机质的富集会受陆源碎屑输入的影响, Al、Ti、Th和Zr元素主要来自陆源碎屑, 而且后期成岩作用和风化作用对其影响微弱, 因此可用来指示陆源输入。本文选取受风化和成岩影响较弱的Al、Zr元素作为陆源输入指示元素, Al元素主要来自铝硅酸盐黏土矿物, Zr元素除了来源于黏土矿物外, 还可能来源于较粗粒矿物, 因此Zr/Al比值代表陆源输入中较粗粒部分[11]。从JS 1井录井元素分析来看, 筇竹寺组①-⑦小层自下而上Zr、Zr/Al呈增大趋势, 特别是⑥-⑦小层明显升高, ⑧小层及以上小层迅速降低, 表明该组在⑥-⑦小层沉积期陆源物输入明显增大。

利用Zr/Al比值计算结果与测井计算TOC值开展相关性分析表明, 两者呈明显正相关(图4)。

2.1.4 古气候干燥指数

古气候环境对沉积岩有机质富集有明显影响。在相对干燥的气候条件下, 湖泊、沼泽等地表水体蒸发作用增强, 沉积环境中的氧化还原条件有利于有机质保存而不被快速降解。因此, 干旱或半干旱气候下的页岩往往富含有机质, 从而形成优质烃源岩。

根据元素与气候干旱或湿润的对应关系, 关有志[12]将多元素法引入古气候干燥指数中, 对古气候变化给出定量的分析, 干燥指数C计算公式如下:

其判别标准为:C< 0.1为干燥型气候; 0.1≤ C< 0.2为半干燥型气候; 0.2≤ C< 0.4为半潮湿型气候; C≥ 0.4为潮湿型气候。

JS 1井计算结果表明:该井区筇竹寺组沉积期古气候为半潮湿型, 其中①-④小层古气候干燥指数整体变化不大, 平均值0.319, 在⑥小层沉积期自下而上, 古气候干燥指数逐渐变小, 平均值0.24, 进入⑦小层沉积期干燥指数再次增大, 平均值0.32, 在⑦小层向⑨小层沉积时, 干燥指数缓慢减小, ⑧小层平均值0.28, ⑨小层平均值0.24。在⑩小层沉积期, 干燥指数再次增大, 达到井区相对高峰, 平均值0.38, ⑪小层逐渐减小, 平均值0.2。从纵向上看, ⑪小层干燥指数最低, ⑥、⑧、⑨小层均值低于0.3相对干燥, ⑦小层相对略潮湿, ⑩小层潮湿。

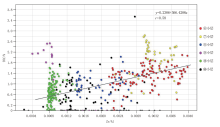

利用干燥指数计算结果与测井计算TOC值开展相关性分析表明, 两者相关性较差(图5), 说明干燥指数不是研究区有机质富集的主要因素。

根据影响有机质富集因素分析, 认为⑥小层沉积期海平面缓慢升高, 还原环境下随着浮游生物与较粗陆源输入物增加古生产力提高, 在此环境下, P元素以磷酸盐的形式稳定存在, 不容易被氧化流失, P元素含量逐渐富集, 沉积了一套颜色以深灰色、灰黑色为主的细颗粒沉积岩。⑦小层沉积期还原环境较强, 古生产力达到相对高峰, 浮游生物与陆源输入快速沉积, P元素易保存, 沉积了一套深灰色、灰黑色粉砂质页岩。⑧小层沉积期海平面逐渐降低, 古生产力减弱, 陆源碎屑输入相对减少。⑨小层沉积期相对短暂, 是在海平面上升达到最大值之后, 沉积速率显著减缓的阶段堆积起来的, 此时由于陆源物质供应减少和盆地内环境的变化, 导致深水或半深水环境下的沉积物以极低的速率积累, 在缺氧还原条件下, 大量生物残体和其他有机质的氧化被抑制, 形成了厚度薄、富含有机质、富含P、高伽马尖峰状的凝缩层。⑩小层沉积期海平面下降, 由贫氧的强还原环境转变为含氧的弱还原环境, 伊利石等黏土物质大量增加, 形成了厚度30~50 m的细颗粒沉积物。⑪小层沉积期海平面下降, 环境从温和气候和酸性环境向较为干燥且碱性较高的环境转变, 造成伊利石等黏土物质减少, 白云石含量增加。⑩+⑪小层累计沉积厚度50~100 m, 作为⑥-⑨小层富含有机质-含有机质储层的良好盖层(图6)。

综上所述, 筇竹寺组有机质富集的原因是中等古生产力、陆源输入较多与良好保存条件, 具体来说就是中等生产力作用下, 含生物碎屑与细颗粒陆源物质大量输入并快速沉积, 在还原条件和上覆厚层盖层保存下有机质富集成藏。

页岩有机碳含量测算主要方法是岩心实验测定或利用测井参数计算[13, 14, 15, 16], 但水平井测井项目减少给TOC获取带来不利影响, 为实现水平段优中选优, 长穿相对高有机碳储层, 利用有机碳含量随钻计算指导水平井轨迹上有机质分布差异分析与随钻储层评价。

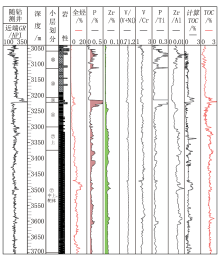

机器学习算法中适用连续性变量回归预测的算法较多, 主要有多元线性回归、神经网络法、支持向量机、决策树、随机森林等。基于JS 1井实钻测录井资料, 利用随钻伽马、全烃及与有机质富集相关性高的古氧化-还原环境、古生产力、陆源输入指标等参数作为输入字段, 主要有伽马、全烃、P、Zr、V/(V+Ni)、V/Cr、P/Ti、Zr/Al, 对输入字段先进行Z-score标准化处理, 并对输入数据建立训练分区(70%)、测试分区(20%)、验证分区(10%), 以测井计算TOC为预测目标字段建模。程序根据输入数据与预测目标类型, 自动计算并按预测精度进行综合排序, 计算结果以神经网络法、决策树CHAID、决策树CART精度最高。

3.1.1 神经网络法

该方法起源于对人类大脑思维模式的研究, 是一个非线性的数据建模工具, 由输入层和输出层、一个或多个隐藏层构成神经元, 神经元之间的连接被赋予相关的权重, 训练学习算法在迭代过程中不断调整这些权重, 从而使得预测误差最小化并给出预测精度。在神经网络中, 包括多层感知器(MLP)和径向基函数(RBF)两种方法。本次采用多层感知器(MLP)运行结果:训练分区线性相关0.871, 测试分区线性相关0.85, 验证分区线性相关0.919(表1、图7), 预测变量重要性前4名为全烃27%、P元素23%、P/Ti比值17%、Zr元素15%。

| 表1 神经网络模型预测精度 |

3.1.2 决策树CHAID

决策树CHAID即卡方自动交互检测法, 能有效地在多个自变量中搜索出对研究变量起主要影响的因素, 处理非线性和高度相关的数据, 可以分割两个及以上的分支, 结果解释简单明晰[17]。

参数设置的目标是增加模型准确度(boosting), CHAID最大树深度5。运行结果:训练分区线性相关0.83, 测试分区线性相关0.795, 验证分区线性相关0.872(表2、图8), 预测变量重要性前4名为全烃22%, P元素22%, P/Ti比值21%, Zr元素16%。

| 表2 决策树CHAID模型预测精度 |

3.1.3 决策树CART

决策树CART是一种有监督的机器学习方法[18], 即原数据必须包含预测变量和目标变量, 分为分类决策树(目标变量为分类型数值)和回归决策树(目标变量为连续型变量)。分类决策树的叶节点所含样本中, 其输出变量的众数就是分类结果; 回归决策树的叶节点所含样本中, 其输出变量的平均值就是预测结果。参数设置的目标是增加模型准确度(boosting), 最大树深度5, 修剪树以防止过度拟合。运行结果:训练分区线性相关0.791, 测试分区线性相关0.768, 验证分区线性相关0.845(表3、图9), 预测变量重要性前4名为全烃22%, P元素22%, P/Ti比值21%, Zr元素16%。

| 表3 决策树CART模型预测精度 |

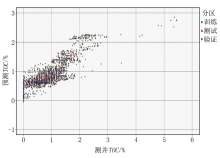

3.1.4 集成算法

针对连续型变量预测, 软件根据模型排序, 优选其中稳定性高、总体精度高的前3种算法, 然后将其合并为一个汇总(整体)模型, 从而产生任何单一模型不能带来的更为准确的预测[19]。本次运行结果以神经网络法、决策树CHAID与决策树CART预测精度较高, 最终集成算法预测模型精度线性相关超过0.85(表4、图10)。因此本文利用集成算法作为TOC预测算法。

| 表4 集成算法模型预测精度 |

(1)川西南筇竹寺组纵向上以⑦小层有机质富集、物性条件最优, 其次为⑥小层, TOC含量与P、Zr元素正相关, 说明工区储层敏感元素为P、Zr等元素。

(2)基于实钻资料, 利用元素录井分析结果并计算相关比值, 揭示了工区影响有机质富集的主要因素有古氧化-还原环境、古生产力及陆源输入, 干燥指数影响较弱。

(3)筇竹寺组有机质富集规律是中等古生产力、陆源输入并快速沉积, 在还原条件和上覆厚层盖层保存下有机质富集成藏。

(4)基于机器学习TOC计算方法中, 集成算法模型较其他单一模型具有更高精度、更具实用性, 该方法计算结果可以为水平井地质导向、随钻评价等提供参考。

编辑 卜丽媛

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|