作者简介: 张明 工程师,1986年生,2012年毕业于长江大学地球探测与信息技术专业,硕士学位,现在中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司研究院塔里木物探研究院从事地震资料解释与综合地质研究工作。通信地址:841000 新疆库尔勒市机场快速路物探三处。电话:19915136345。E-mail:zhangming05@cnpc.com.cn

四川盆地川南地区地质构造复杂,地层变形强度不一,精细三维地震速度建模难度较大。以往地震速度建模更多侧重于深层目的层水平段的迭代校正,但丛式平台井在浅层非目的层段复杂工况(气侵、溢流、漏失、掉块等)频频发生,严重影响了钻井时效和施工安全,亟需建立深、浅层兼顾的精细地震速度模型进行时深转换。基于三维时间域地震数据,通过精细人工合成地震记录标定,结合层位数据和井数据,建立初始地震速度模型,并参考实钻邻井数据设置虚拟控制井,采用最小曲率插值和反距离加权插值相结合的方法,对初始地震速度模型进行优化,可快速实现深、浅层同时迭代校正,最终得到符合构造沉积特征的精细三维地震速度模型。在川南地区现场随钻地质导向过程中应用校正后的三维地震速度模型可以及时、准确地为钻井工程提供全层系风险预警和地质导向建议,效果显著,可推广应用。

In southern Sichuan region of the Sichuan Basin, the geologic structure is complex and the formation deformation strength is different, so it is difficult to model the fine 3D seismic velocity. In the past, seismic velocity modeling focused more on the iterative correction of the horizontal section of the deep target bed, but the complex working conditions (gas invasion, overflow, leakage, casting, etc.) frequently occurred in the shallow non-target bed of the cluster platform well, which seriously affected the drilling time and construction safety, it is urgent to establish a fine seismic velocity model that takes into account both deep and shallow layers for time-depth conversion. Based on 3D time domain seismic data, the initial seismic velocity model is established by precise artificial synthetic seismogram calibration, combining horizon data and well data, and then the virtual control well is set up by referring to the actual drilling data of adjacent wells. The initial seismic velocity model is optimized by combining the minimum curvature interpolation with inverse distance weighted interpolation, which can quickly realize the simultaneous iterative correction in deep and shallow layers. Finally, a fine 3D seismic velocity model conforming to the tectonic sedimentary characteristics is obtained. Using the corrected 3D seismic velocity model, the time-depth conversion data can provide timely and accurate risk warning and geosteering suggestions for the whole strata in drilling engineering. This technology has remarkable effect in on-site geosteering while drilling in the southern Sichuan region and can be widely applied.

四川盆地南部地区(以下简称川南地区)上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组页岩气资源丰富, 开发潜力巨大, 是中国海相页岩气的主力产层[1], 为中国天然气产量的快速增长贡献了重要力量[2]。

四川盆地地质构造复杂, 由褶皱和断裂所围限。川南地区受多向和多期次构造应力等因素影响, 依据构造形迹判断, 主要发育4个二级构造带:威远-龙女寺隆起带、自贡坳陷带、泸州低褶带以及长宁-赤水坳褶带[3, 4, 5, 6]。

复杂多变的构造样式导致地层倾角不稳定, 波动频繁, 这对于以钻探长水平井(水平段平均长度约2 000 m)为主的川南地区而言, 给精细地震速度建模和随钻地质导向带来了巨大挑战。在实际的随钻地质导向工作中, 所使用的深度域地震数据往往会因为叠前深度偏移地震速度模型的精细度不足, 导致出现与跟踪井实钻轨迹不吻合的情况, 需要建模人员依据实钻数据对地震速度模型进行多轮次的迭代校正, 以达到井震匹配的目的。

以往地震速度建模迭代校正工作更多侧重于深层目的层水平段, 但丛式平台井在浅层非目的层段复杂工况(气侵、溢流、漏失等)频频发生, 据统计, 钻井过程中受岩性、压力、储层、钻井液、断裂以及钻井工艺等因素影响, 区块内21口井在深、浅不同地层累计发生40多次诸如溢流、井漏、放空、气侵、水侵、井涌、垮塌等复杂工况, 严重影响了钻井时效和施工安全。为此, 亟需一种能够快速建立精细地震速度模型的方法, 且同时兼顾深、浅层, 以此来进行时深转换, 及时准确地为钻井工程提供全层系风险预警和地质导向建议。

本文以四川盆地南部ZG地区X平台井为例, 用层位数据和时深关系曲线数据建立初始三维地震速度模型, 通过优化校正方法, 可快速实现深、浅层地震速度模型同时迭代校正, 最终得到符合该地区构造沉积特征的精细三维地震速度模型, 助力川南地区平台水平井的随钻地质导向工作, 为实现优快钻完井, 以及区块的效益勘探开发提供技术支撑。

本文研究区域ZG地区位于四川盆地西南部, 属于低山丘陵地貌, 由低山地貌、丘陵地貌、平坝地貌和沟谷地貌组成, 地势整体由西北向东南倾斜。区块内受多期、多向挤压应力作用影响, 褶皱相对较强, 地层挠曲变形严重, 逆断裂发育, 整体呈北西-南东走向, 其中断裂除少数几个纵向断穿三叠系雷口坡组至奥陶系外, 大多消亡于志留系内部。根据区块内多口完钻井揭示, 地层沉积相对完整, 其中下志留统石牛栏组与上覆下二叠统梁山组、下二叠统茅口组与上覆上二叠统龙潭组、中三叠统雷口坡组与上覆上三叠统须家河组均呈不整合接触。

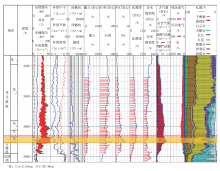

川南地区目的层主要为下志留统龙马溪组, 岩性上部为灰色、深灰色页岩, 下部为灰黑色、深灰色页岩互层, 底部为灰黑色、黑色页岩, 厚度为150~320 m。基于岩性、矿物含量、测井曲线以及笔石化石带等资料, 将目的层自下而上划分为龙一段和龙二段, 其中龙一段进一步可分为龙一1亚段、龙一2亚段, 而龙一1亚段还可以再细分为龙一11、龙一12、龙一13、龙一14小层[7]。依据区块内已完钻井的实钻及压裂成果资料, 确定该井区目的层龙马溪组水平段“ 地质+工程” 双“ 甜点” 箱体高5.0 m(图1), 为龙一11小层3.6 m和龙一12小层底部往上1.4 m(图1红色虚线阴影部分), 其中铂金靶体为龙一11小层底部往上2.5 m(图1红色虚线内黄色阴影部分)。箱体储层特征表现为:自然伽马平均值238 API, 总有机碳含量(TOC)平均值5.0%, 总含气量约6.6 m3/t(地层压力系数2.0), 孔隙度6.0%, 脆性矿物含量82.0%, 石英含量48.3%, 碳酸盐岩含量33.7%, 黏土含量16.9%。

三维地震速度建模技术是基于三维时间域地震数据, 利用层位数据和时深关系曲线数据, 优选插值方法, 建立初始三维地震速度模型, 再参考邻近实钻井数据设置虚拟控制井, 统计分层误差, 对初始三维地震速度模型进行迭代校正, 最终得到符合构造沉积特征的精细三维地震速度模型。该模型能实现各种数据在时间域和深度域之间快速、准确地转换, 进而支撑水平井随钻地质导向过程中敏感属性优选、风险预测评估、轨迹优化调整、地质导向方案制定以及压裂措施制定等后续工作。

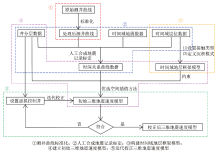

为实现精细三维地震速度建模, 首先需要对原始测井曲线数据进行标准化处理, 以消除测井仪器性能差异、刻度不一致等原因造成的测井数据误差, 同时也避免后期属性模型插值时出现异常分布; 其次, 用标准化处理后的测井曲线数据对多井进行精细人工合成地震记录标定, 得到准确的时深关系曲线数据; 再结合地震解释的时间域层位数据建立合理的地层框架模型, 并定义合理的沉积模式划分小层; 然后, 在地层框架模型约束下, 输入时深关系曲线数据和分层数据, 优选空间插值方法, 即可得到初始三维地震速度模型; 最后, 根据井的实钻分层数据以及地层倾角变化情况设置虚拟控制井, 通过优化编制深度误差校正表格, 对初始三维地震速度模型进行校正, 经过多轮次迭代, 使其时深转换后的地层构造起伏情况与实钻井轨迹吻合[8]。具体技术流程如图2所示。

对原始测井曲线数据进行标准化的方法有多种, 如直方图平移法(直方图法)、平均值校正法、三孔隙度交会图法、趋势面分析法、变异函数分析法等[9]。其中比较常用的是直方图平移法, 该方法的依据是相同沉积环境的沉积物, 其岩性、电性特征往往类同, 即对于同一套地层的不同井, 测井曲线响应特征的频率直方图或频率交会图是相同或者相似的。该方法的应用关键在于标准层的选取, 这是一切标准化处理方法所依赖的地质基础, 标准层的选取需要满足以下3个条件:区域上分布广泛, 且沉积稳定, 具有一定的厚度; 岩性、电性特征明显, 便于全区追踪对比; 为一个单层或一个层组, 且靠近目的层。

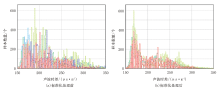

图3为ZG地区X平台周边井声波测井曲线数据标准化处理前、后直方图对比, 从图中可看出, 标准化处理后(图3b)数据的频率分布特征明显比处理前(图3a)更加一致, 规律性也更强。

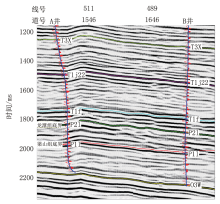

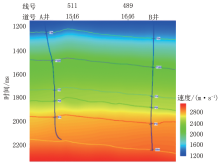

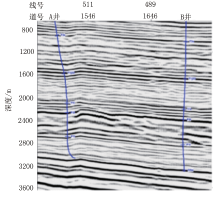

用VSP数据、地震速度谱数据或经标准化处理后的声波测井曲线等数据对ZG地区X平台区块内A井和B井(尽可能选用导眼井段或水平井直井段)进行精细人工合成地震记录标定(图4a、图4b), 得到准确的速度曲线数据和时深关系曲线数据, 为后续地震速度建模提供基础数据。A井和B井上二叠统龙潭组底界上覆地层岩性以页岩为主, 下伏下二叠统茅口组岩性为灰黑色、浅灰褐色灰岩。上、下地层界面岩性的较大差异导致速度曲线变化明显, 由低速到高速为正反射系数, 在地震剖面上表现为强波峰反射特征; 而下二叠统梁山组底界上覆地层岩性为浅褐灰色泥晶灰岩, 下伏下志留统石牛栏组岩性以深灰色泥岩为主, 夹深褐灰色泥质石灰岩, 由高速到低速为负反射系数, 在地震剖面上表现为强波谷反射特征。从连井时间域地震剖面上看(图5), 人工合成地震记录标定结果与地震波组反射特征高度吻合, 其相关系数为0.96。龙潭组底界和梁山组底界在剖面上易连续追踪, 可作为区块解释的标志层。

地震速度的变化规律与地层岩性及地震反射特征是相关联的, 具有一致性。人工合成地震记录标定是精细三维地震速度建模的关键所在, 其质量好坏直接关乎地震速度模型的准确度。

基于GeoEast软件内GeoInterpolation模型插值组件[8], 采用时间域层位数据建立合理的地层框架模型[10], 为下一步测井曲线属性建模打下基础。首先, 需要设置正确的地层接触关系, 系统提供了Onlap和Erode两种接触类型, 其中:Onlap类型表示该层面为正常地层沉积, 老地层会裁剪掉低于该层面的新地层; Erode类型表示该层面为剥蚀面, 新地层会裁剪掉高于该层面的老地层。通过该设置可以保证模型界面之间符合地质沉积规律, 比如尖灭、剥蚀、刺穿等。另外, 还要定义合理的沉积模式来划分小层以约束测井曲线的空间插值。系统提供了3种常用的沉积模式:等比例沉积(用于描述整合或假整合现象)、平行于顶面沉积(用于描述上超现象)、平行于底面沉积(用于描述下超现象)。

ZG地区受挤压应力作用, 构造复杂, 逆断层发育, 但X平台位于局部构造平缓地带, 地层沉积相对稳定。为建立精细时间域地层框架模型, 从浅到深共选取了6个时间域层位, 地层接触类型选择Onlap, 沉积模式选择等比例沉积。通过优选网格参数和插值方法, 系统对时间域层位数据进行网格计算, 最终生成符合ZG地区沉积规律的框架模型。

测井曲线数据或者时深关系曲线数据在属性建模中扮演着重要角色, 需要注意的是用于模型插值的测井曲线数据要经过标准化处理, 避免属性模型出现异常分布。选择由精细人工合成地震记录标定得到的时深关系曲线, 结合建立的精细时间域地层框架模型, 以及井的分层数据, 优选模型井间插值方法, 可以计算得到初始三维地震速度模型[11]。选择时深关系曲线的目的是为了得到平均地震速度数据; 构建精细时间域地层框架模型的目的是用来约束速度数据在三维空间的外推和内插; 选择井的分层数据, 系统会根据时间域中层位与井轨迹的交会点以及井分层的深度, 求出井与分层交会点处的地震速度, 以此来进一步校正由时深关系曲线转换得到的平均地震速度曲线, 从而提高地震速度曲线的准确性。

地震速度曲线在三维空间的插值方法有多种, 如最近邻点插值、反距离加权插值、线性三角网格插值、样条插值、双线性插值、克里金插值及最小曲率插值等[12, 13]。

系统提供了两种插值方法:反距离加权插值和最小曲率插值。

第1种插值方法:反距离加权插值是一种加权平均插值法, 计算的权重随着待插值点到已知点距离的增加而下降。权重值是个分数, 所有的权重总和等于1。设空间待插值点为M(xp, yp, zp),

式中:

第2种插值方法:最小曲率插值在地球科学领域被广泛应用, 其要实现的目的是通过尽可能多的数据值(至少4个), 最终生成尽可能圆滑的曲面。影响评价结果好坏的参数有两个:最大残差和最大循环次数[13, 14, 15]。该方法所采用的约束条件为:

式中:

要求对通过已知点集(xi, yi, zi), i=1, 2, …, n的插值曲面

在构建的精细时间域地层框架模型的约束下, 系统优选最小曲率插值法, 对图4中A井和B井精细人工合成地震记录标定后得到的时深关系曲线进行三维空间插值, 即可得到初始三维地震速度模型(图6)。从模型中可以看出, 初始地震速度模型分布均匀, 没有异常突变, 横向上呈层状分布, 纵向上由浅到深逐渐递增, 符合ZG地区X平台地层沉积规律。经时深转换后得到初始深度域地震剖面(图7), 图中A井和B井井震匹配, 吻合程度高, 且整体构造形态与连井时间域地震剖面(图5)基本保持一致。

对于经过精细人工合成地震记录标定后的井, 在后期时深转换过程中, 可以保证井分层数据与地震波组特征的匹配吻合。但平台及周边其他未参与精细人工合成地震记录标定的井, 在井间地震速度的内插与外推时, 由于受到构造、断裂、特殊异常体、测井数据以及算法参数等影响和限制, 在实际随钻地质导向过程中会出现实时跟踪轨迹与地震模型不吻合的情况。对此可以基于初始时间域转深度域地震数据, 在平台内及周边选择均匀分布的完钻井或正钻井, 参考水平段地层倾角变化, 尽可能减少设置合适的虚拟控制井(直井)数量, 再结合完钻井或正钻井的电测或录井分层数据, 系统会自动计算出虚拟控制井与各个层位的交会点坐标及深度值(常用TVD或TVDSS), 而后编制校正表格数据, 运用“ 最小曲率+反距离加权” 相结合的插值方法对初始三维地震速度模型进行迭代校正, 直至经时深转换后使得地震数据与实钻井或正钻井轨迹吻合。如果设置虚拟控制井的个数越多, 编制深度误差校正表格就会越复杂, 运算耗时也就越长, 但是模型校正的精度会更高。

相较于初始深度域地震数据, 通过多次实施迭代校正的地震数据实现了深、浅层构造误差的同时校正, 且井震匹配程度高, 为后期的随钻地质导向工作提供了准确的基础数据。如图8所示, 从过C井深度域地震剖面对比来看, 整体的地震波组特征基本保持一致, 但从井震吻合情况以及构造形态对比分析可见, 只有下三叠统飞仙关组底界和上二叠统龙潭组底界误差较小, 其他地层在初始深度域地震剖面上井震吻合情况较差; 上三叠统须家河组底界、下三叠统嘉陵江组底界以及下二叠统梁山组底界, 由于地震速度小导致其地震层位比实钻浅, 其中须家河组底界约浅138 m, 嘉陵江组底界约浅92 m, 梁山组底界约浅99 m(图8a红色箭头)。

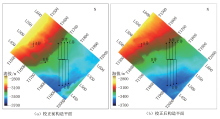

构造形态方面也存在较大差异。下三叠统嘉陵江组底界构造形态表现为中部低, 两边高, 幅度约97 m(图8a红色椭圆); 上奥陶统五峰组底界在水平段正地层表现为上倾, 约1.7° (图8a红色方框)。而从校后的深度域地震剖面上来看, 深、浅层地层卡层准确, 井震基本匹配(图8b紫色箭头), 下三叠统嘉陵江组底界构造形态整体表现为近水平状, 构造幅度较小, 约32 m(图8b紫色椭圆); 上奥陶统五峰组水平段地层虽也表现为上倾, 但角度较大, 约3.6° , 与实钻轨迹吻合(图8b紫色方框)。另外, 从ZG地区X平台井及周边上奥陶统五峰组底界构造校正前后平面图对比(图9)可见, 校正前(图9a)、校正后(图9b)整体构造趋势一致, 呈西北高、东南低、向南倾的大斜坡, 海拔介于-3 700~-2 700 m, 但校正后的平面构造更平缓, 规律性更强, 且与实钻井情况更吻合。

基于时间域三维地层框架模型约束插值建立的速度场, 采用的是“ 地层趋势+多井控制” 技术流程, 实现了深、浅地层的同时校正, 既提高了效率, 又保证了模型准确度。在此基础上, 可进一步对丛式平台长水平井开展随钻地质风险预测, 以及随钻地质导向跟踪等支撑工作, 确保优快钻完井, 提高储层钻遇率。

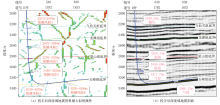

由过D井校正后深度域资料对井结果(图10)可见, 依据优选参数计算得到的最大似然属性来进行深、浅全层系钻前风险预警, 预测可能存在裂缝风险段6段, 分别为:2 510~2 570 m、2 970~3 030 m、3 270~3 330 m、3 440~3 520 m、4 030~4 070 m、4 530~4 590 m(图10a红色字标注)。

在实际随钻跟踪过程中发现, 该井钻进至井深2 540.93 m时钻遇断距约15 m断层, 发生井漏, 漏速22.38 m3/h, 用浓度23%桥浆堵漏成功; 继续钻进至井深3 300.34 m时发生溢流, 集气点火可燃, 火焰高度5~30 m, 后期压井作业时该段地层发生漏失; 继续钻进至井深3 456.69 m发生溢流, 集气点火可燃, 火焰高度2~5 m; 当钻至井深3 477.75 m时出现裂缝气, 全烃曲线异常由0.975 6%上升至17.014 8%, 而钻井液密度偏低, 仅为2.10 g/cm3, 不能平衡地层压力, 发生气侵; 进入水平段钻进至井深4 560.53 m时, 钻遇裂缝, 而钻井液密度仅为2.20 g/cm3, 发生气侵, 全烃最高值为33%, 主动节流排气, 集气点火可燃, 火焰高度0.5~1 m(图10b红色字标注)。统计D井地质风险跟踪情况, 其吻合率为71.43%(表1), 取得了良好的效果。

| 表1 D井地质风险跟踪情况统计 |

应用本文研究方法对E井四开水平井段进行地震随钻地质导向跟踪(图11), 首先参考邻井实钻A靶点垂深, 应用校正后深度域地震数据预测E井A靶点垂深为3 740 m, 而实钻至井深4 005.00 m时准确入靶, 垂深为3 740.86 m, 误差0.86 m, 误差率仅为0.02%(图11蓝色字标注)。随着四开水平段不断钻进, 结合随钻自然伽马、全烃、钻时、元素等实时数据, 分析不同小层的曲线特征, 及时与导眼井的自然伽马曲线进行精细比对, 以此来拟合计算地层倾角[16]。通过与地震剖面测量的地层倾角进行比较, 两者差异不大, 吻合程度较高, 地层整体都表现为下倾4° ~8° , 表明校正后深度域地震资料地层构造形态是准确的, 可以用来指导水平井的导向工作。当钻进至井深4 536 m时, 地层拟合倾角为85.62° , 而地震剖面测量倾角为86.76° , 由于前期轨迹下切过快, 增斜不及时, 导致穿层进入五峰组顶部(图11红色字标注)。ZG地区五峰组顶部发育厚度约0.5 m的介壳灰岩, 随钻曲线特征表现为钻时变大, 气测全烃值下降, 自然伽马值呈现断崖式下降, 同时Ca元素急剧增加, Al和Si元素呈现中值, 且无交会面积。现场根据地震剖面测量的地层倾角增斜钻进, 钻至井深4 584 m上切回龙一11小层, 损失箱体钻遇率8.29%, 约48 m(图11粉色字标注)。

E井设计井深6 213 m, 预计钻井周期90 d, 而实际完钻井深6 165 m, 钻井周期78.52 d, 比设计周期提前11.48 d, 创造了ZG地区的钻井最短周期记录。尤其是四开水平段, 设计长度为2 350 m, 预计4趟钻, 周期为45 d, 结果仅用2趟钻, 历时29.38 d完钻, 足足缩短15.62 d, 钻进水平段长度为2 225 m, 且箱体的储层钻遇率达97.84%, 铂金靶体钻遇率为96.49%, 既实现了优快钻完井的目标, 还保证了储层钻遇率。

随着平台水平井逐一完钻, 不断用新完钻井的导向数据校正三维地震速度模型, 可得到由多口水平井约束的精细三维模型。该模型可作为精细储层评价和三维地质力学建模的基础, 为钻后设计优化压裂改造方案提供数据平台, 从而获得高精度压裂模拟和水力裂缝预测效果[16], 最终提高采收率, 实现页岩气效益开发最大化。

(1)四川盆地受挤压应力作用影响, 逆断裂发育, 地层挠曲严重, 波动频繁, 导致纵、横向地震速度变化复杂, 使得富含页岩气资源的川南地区面临地层构造误差大、工程复杂状况频发、优质储层薄等诸多棘手问题, 亟需一种能够快速构建精细三维地震速度模型的技术方法, 用于支撑地质风险预测评估, 指导水平井随钻地质导向工作。

(2)基于GeoEast软件的三维地震速度建模技术, 是以标准化的测井曲线和精细化的人工合成地震记录标定为基础数据, 采用“ 地层趋势+多井控制” 的方式构建三维时间域地层框架约束模型, 优选“ 反距离加权+最小曲率” 空间插值方法, 计算得到初始三维地震速度模型。依据实钻井数据, 通过设置合适的虚拟控制井, 可快速实现深、浅层同时迭代校正, 最终达到井震匹配的目的, 助力川南页岩气随钻地质导向跟踪相关工作, 成效显著, 具有普遍实用性和可推广性。

(3)地震地质工程一体化是实现复杂油气藏效益勘探开发的必由之路, 其中地震是基础, 并且贯穿于单井全链条、全生命周期作业, 其重要性不言而喻。为建立更精准三维模型(地震速度模型、构造模型、属性模型、裂缝模型、地应力模型等), 实现优快钻完井、提高储层钻遇率、强化储层改造的目的, 建议推广应用“ VSP(Vertical Seismic Profiling)技术” , 尤其像川南、鄂尔多斯等地质复杂区。通过高效的VSP采集技术, 驱动高精度随钻地震资料处理, 强化精准模型构建, 综合地质认识, 确保工程钻井时效及施工安全, 实现工程作业的智能化, 最终形成一套完整的针对长水平井的随钻地质导向跟踪技术序列。

编辑 唐艳军

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|