作者简介: 温海涛 工程师,1989年生,2013年毕业于东北石油大学资源勘查工程专业,现在中海油能源发展股份有限公司工程技术公司从事钻井地质相关工作。通信地址:300452 天津市滨海新区海川路2121号增3号海洋石油大厦C座621室。电话:15822655280。E-mail:wenht4@cnooc.com.cn

相对渤中凹陷暴露型潜山而言,覆盖型潜山埋藏更深,平均井深超4 200 m,上覆地层岩性更复杂,界面处地层可钻性差别更小,潜山界面卡取过程中地质循环点选取困难,作业时效低。通过对渤中凹陷近年来已钻井潜山界面卡取情况及覆盖型潜山界面处钻井参数变化情况进行统计分析,提出渤中凹陷潜山界面预测误差概率模型,并通过筛选潜山界面卡取的敏感参数,计算参数变化率及权重系数,形成潜山界面卡取综合评价指数,进而建立了渤中凹陷地质循环指数模型。该方法在渤中凹陷覆盖型潜山井作业中应用效果好,作业时效得到明显提升。

Compared to the exposed buried hills in Bozhong sag, the covered buried hills are buried deeper with an average well depth of over 4 200 m. The lithology of the overlying strata is more complex, and the difference in drillability of the strata at the interface is smaller. It is difficult to select geological circulation points for the buried hill interface determination, and the operating efficiency is low. By conducting statistical analysis on the situations of the buried hill interface determination and the changes in drilling parameters at the covered buried hill interface in the drilled wells of Bozhong sag in recent years, an innovative error probability model of buried hill interface prediction in Bozhong sag was proposed. By screening out the sensitive parameters of buried hill interface determination, calculating the change rate and weight coefficients of the parameters, a comprehensive evaluation index for the buried hill interface determination was formed, and a geological circulation index model for Bozhong sag was established. The application effect of the method is good in the operation of the covered buried hill wells in Bozhong sag. The operating efficiency has been significantly improved.

渤中19-6千亿方凝析气田的勘探发现, 展现了渤海湾盆地潜山地层广阔勘探潜力[1, 2]。从潜山结构上分, 渤中19-6气田地质构造属于暴露型潜山, 其潜山地层直接与上覆新生界碎屑岩接触, 而渤海暴露型潜山较少且勘探程度较高[3, 4], 覆盖型潜山分布面积广, 勘探前景广阔。2021年渤海深埋三层复式潜山BZ-X-1井勘探首次获得突破, 覆盖型潜山逐渐成为近年来勘探突破重点。

在潜山勘探作业中, 潜山界面的准确卡取对钻井工程安全、潜山储层保护、地质资料录取起到至关重要的作用。潜山界面是根据地质循环返出岩性变化进行判断, 钻井现场一般是结合钻井参数及预测深度等信息综合判断进行地质循环, 再根据循环返出的岩屑岩矿特征确定潜山界面[4, 5, 6]。因此, 对于海上钻井作业, 地质循环次数对潜山界面卡取时效十分重要, 部分井循环4~5次, 极大地增加了作业成本。在渤中19-6构造潜山勘探作业过程中, 郭明宇、胡云等[7, 8]总结建立了基于岩矿数据分析的潜山界面识别方法, 能够快速区分潜山地层与上覆地层; 在渤中19-6试验区开发中, 温海涛等[9]提出了应用元素录井预警潜山界面深度, 提高了暴露型潜山卡取的作业时效。根据目前渤海现场作业情况及技术调研发现, 元素录井、全岩衍射录井及井场薄片鉴定技术组合在潜山界面岩性准确识别方面应用成熟, 能够帮助现场作业人员确认各类潜山的目标岩性, 加上暴露型潜山界面识别中钻井参数一般变化比较明显, 现场可根据钻井参数变化及微弱漏失等工程情况快速确认地质循环点。由于覆盖型潜山界面上覆岩性组合更为复杂, 风化程度低, 地层可钻性差异小, 一般不发生漏失, 不同井钻井参数变化特征不一致, 地质循环点难以确认, 影响作业时效, 部分覆盖型潜山井地质循环次数是暴露型潜山井的3~4倍。通过对渤海2016年至2023年已钻探井情况统计分析, 渤中凹陷已钻潜山井井数达117口, 其中暴露型潜山井94口, 平均单井潜山界面卡取地质循环次数1.7次; 覆盖型潜山井23口, 平均单井潜山界面循环次数2.9次, 覆盖型潜山界面卡取时效明显偏低。此外, 根据文献调研, 目前关于潜山界面卡取过程中地质循环点确认方面的相关研究较少。

针对上述问题, 在原有潜山界面卡取思路及技术方法基础上, 通过对潜山界面深度预测误差规律统计分析, 提出渤中凹陷潜山界面预测误差概率模型, 量化潜山界面预测深度误差; 通过对循环点处钻井参数变化分析, 应用神经网络算法筛选出潜山界面循环点确认的敏感参数, 计算敏感参数的变化率, 应用灰色关联算法得到不同参数变化率对应权重系数, 并融合形成潜山界面卡取综合评价指数; 通过潜山界面预测误差概率与界面卡取综合评价指数相结合, 建立地质循环指数模型, 更合理地确定地质循环点, 提升覆盖型潜山界面卡取作业时效。

渤中凹陷位于渤海海域黄河口凹陷中洼南斜坡带, 西邻郯庐断裂渤南段中支, 整体上呈现出向南凸出的弧形构造, 内部凹陷与凸起相间呈弧形排列, 是渤海湾盆地的沉降与沉积中心, 油气资源丰富, 历届资源评价显示其资源潜力都超过了50亿吨, 占渤海油田凹陷资源潜力的40%以上, 是渤海油气勘探的主战场[10, 11], 目前已发现渤中19-6、渤中26-6等多个亿吨级潜山油气藏。近年来, 渤中凹陷在覆盖型潜山取得勘探突破, 展现了潜山广阔的勘探前景。

渤中凹陷潜山类型多、岩性复杂, 按照地质年代划分, 可分为中生界潜山、古生界潜山、元古界潜山及太古界潜山; 按照岩性划分, 自下而上发育元古界及太古界变质岩潜山、古生界碳酸盐岩潜山、中生界火山岩潜山, 也发育少量的基性熔岩潜山[12]; 从潜山结构上分, 渤中凹陷潜山大致可分为两类, 一类是暴露型潜山, 另一类是覆盖型潜山, 其中覆盖型潜山占比高达80%左右。目前勘探以暴露型潜山为主, 覆盖型潜山勘探尚处于起步阶段, 并逐渐成为勘探热点。

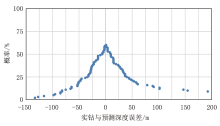

通过对研究区内已钻井实钻潜山界面深度与预测潜山界面深度差统计分析, 发现两者深度差整体符合正态曲线分布特征(图1), 说明地质循环点选择离预测潜山界面越近, 卡取成功的概率越大, 利用该统计规律, 可以更加合理地确定潜山界面位置。

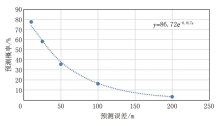

此外, 通过对渤中凹陷实钻的23口覆盖型潜山井31个潜山界面数据统计分析, 结合地震预测误差范围, 按照实钻潜山界面深度与预测潜山界面深度误差绝对值≤ 10 m、10~25 m、25~50 m、50~100 m、100~200 m及> 200 m 6个区间分别统计潜山界面数并计算概率(表1), 从表1可以看出, 实钻潜山界面深度与预测潜山界面深度误差绝对值> 200 m的概率3.23%, > 100 m的概率16.13%, > 50 m的概率35.48%, > 25 m的概率58.06%, > 10 m的概率77.41%, 根据误差绝对值范围及其对应的概率, 模拟计算概率曲线, 得到潜山界面卡取时的钻进深度与预测潜山界面深度差值的概率, 以辅助地质循环点判断。具体拟合结果如图2所示, 得到概率模型为:

Gy=86.72e-0.017h

式中:h为实钻与预测潜山界面深度误差绝对值, m; Gy为该误差绝对值下的潜山界面预测可能概率, %。

| 表1 覆盖型潜山界面实钻与预测深度误差绝对值及概率统计 |

目前海上常用的综合录井系统可以实时测量20多种钻井参数, 现场作业人员在卡取潜山界面时一般根据钻井参数变化来确定地质循环点进行地质循环, 但覆盖型潜山界面受上下岩性可钻性差别小及工程因素影响, 有时存在变化参数多、幅度小的问题, 导致现场不易确定地质循环点。通过对现场钻井参数的优选及组合分析, 建立覆盖型潜山界面卡取综合评价指数。

2.2.1 筛选敏感参数

对31个已钻覆盖型潜山界面处钻井参数变化情况进行梳理。为了消除工程参数及进山深度的影响, 分别计算潜山界面上下3 m钻井参数的平均值, 通过使用现场RISExpress解释平台的神经网络、随机森林、LightGBM及支持向量机算法, 分别对潜山界面的敏感参数进行优选, 模型计算精度如表2所示。最终, 选择分析精度最高的神经网络进行敏感参数的筛选, 按照敏感度排序优选出地层可钻性指数(dc)、钻时(R)、钻压(W)及扭矩(T)4个关键参数进行潜山界面判断。

| 表2 不同算法模型计算精度 |

2.2.2 计算变化率

为了量化不同敏感参数在潜山界面处的变化情况, 对优选出来的敏感参数计算变化率, 同时达到归一化处理目的, 方便进行比较分析。目前海上作业为了保障有效分隔上部地层要求进潜山3 m中完, 现场地质作业人员为保障岩屑的连续性, 一般在钻井参数变化持续3 m时进行地质循环。因此, 以3 m为一个计算井段, 计算敏感钻井参数变化率。以可钻性指数(dc)为例, 其计算公式如下:

式中:Pdc为dc指数的相对变化率;

同样利用上述公式, 可以计算钻时相对变化率(PR)、钻压相对变化率(PW)及扭矩相对变化率(PT)。

2.2.3 计算权重系数

应用灰色关联算法对潜山界面判断的4个敏感参数变化率权重进行计算, 一般权重越大, 其与潜山界面判断的相关度越大[13]。通过对渤中凹陷已钻覆盖型潜山界面钻井敏感参数信息进行分析, 应用灰色关联算法得到各项敏感参数变化率的权重系数见表3。

| 表3 覆盖型潜山敏感参数变化率的权重系数 |

2.2.4 形成潜山界面卡取综合评价指数

通过权重系数与敏感参数变化率相结合, 计算得到多元参数融合的综合评价指数(Z), 通过Z值的变

化判断地质循环点(Z值越大, 越可能为潜山界面深度位置), Z值的计算公式为:

Z=0.37PR+0.32Pdc+0.20PW+0.11PT

潜山界面卡取地质循环点的判断策略是动态调整的, 除了看钻井参数变化外, 也要看与预测潜山界面位置的距离。通过联合潜山界面卡取综合评价指数(Z)及潜山界面预测误差概率模型(Gy), 建立潜山卡取地质循环指数模型(Dx), Dx计算模型如下:

Dx=Gy× Z

现场可根据构建的地质循环指数模型进行地质循环点的选取。通过对渤中凹陷已钻31个覆盖型潜山界面进行分析可知:25个潜山界面Dx指数大于5; 4个潜山界面Dx指数为3~5, 其中3个为中生界砂砾岩覆盖太古界变质岩潜山; 2个潜山界面Dx指数小于3, 其中1个为元古界变质岩覆盖太古界变质岩潜山, 该井不需要进行潜山界面卡取。根据统计规律, 结合上覆岩性特征, 一般情况下, 现场可以把地质循环指数达到5作为该区域的地质循环点判断依据, 当上覆地层为中生界砂砾岩时, 地质循环指数达到3可作为地质循环点判断依据, 元古界在渤中凹陷分布局限且与太古界岩性相似, 一般作为一个潜山单元, 不涉及地质循环点确定。

BZ-X-3井位于渤中凹陷西南洼缓坡带, 该井设计井深5 680 m, 设计钻遇中生界、古生界及太古界三重潜山, 为满足勘探目的及保障工程作业安全, 该井需要在进古生界3 m及进太古界3 m分别中完, 现场需要卡取两个覆盖型潜山界面。

实钻过程中, 通过地层对比及与研究人员沟通, 现场人员可随钻更新预测目标潜山界面的深度位置, 进而更新潜山界面预测误差概率模型(Gy), 并利用实时录取的可钻性指数(dc)、钻时(R)、钻压(W)及扭矩(T)计算地质循环点确定的综合评价指数(Z), 进而实时计算地质循环指数(Dx), 应用解释评价软件形成确定地质循环点位置的判断曲线。

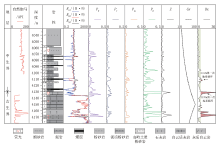

在卡取中生界覆盖的古生界潜山时, 现场随钻预测古生界潜山界面4 150 m, 实际钻进至4 112 m, Dx指数由1.1升高至7.8, 决定进行第一次地质循环, 返出岩屑显示未进山, 继续钻进至4 133 m, Dx指数由3.5快速升高至30, 进行第二次地质循环, 通过岩矿特征分析, 返出岩屑为泥晶石灰岩, 确认进入古生界(图3)。

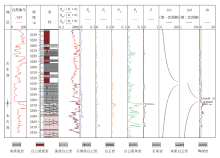

在卡取古生界覆盖的太古界潜山时, 随钻第一次预测太古界潜山界面5 330 m, 实际钻进至5 330 m附近, Dx指数无响应, 现场未进行循环, 根据地层对比分析, 更新预测潜山界面深度5 360 m, 继续钻进至5 369 m, Dx指数由2.8升高至17.21, 决定进行第一次地质循环, 通过岩矿特征分析, 返出岩屑为花岗片麻岩, 确定进入太古界(图4)。最终, BZ-X-3井平均1.5次循环卡准古生界、太古界两个潜山界面, 比BZ-X-1、BZ-X-2井平均2.55次循环降低了1.05次, 提速效果明显。

(1)地质循环指数模型是基于区域已钻井资料的统计分析, 模型精度可能存在一定的误差, 不一定适用于所有井, 需要根据井数据增加及上覆地层岩性特征进行模型优化。此外, 该方法同样可以应用到中生界、古生界及太古界的单层潜山界面卡取作业中, 能够为渤海不同类型潜山界面的卡取地质循环点确定提供借鉴。

(2)该技术成果集成到综合录井系统中, 可以实现地质循环点的智能推荐, 排除人为判断因素干扰, 利于现场地质作业人员快速决策, 减少不必要的地质循环, 提高作业时效。

编辑 陈娟

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|