作者简介:陈玉蓉 工程师,1993年生,2019年硕士毕业于中国石油大学(北京)地质工程专业,现在中国石油渤海钻探第一录井公司从事综合解释评价工作。通信地址:300280 天津市滨海新区海滨街团结东路8号。电话:18811633699。E-mail:chenyurong1216@163.ocm

近年来随着非常规油气藏的开发,油气勘探复杂程度显著上升,地下流体关系愈发复杂,增大了快速、准确评价地层流体,发现薄层、裂缝型、弱显示油气层的难度,为勘探开发提供决策依据的需求更加紧迫。针对复杂储层薄互层识别困难、非常规油气流体性质判识困难等难点,开展了基于气体分子光谱原理的红外光谱录井特色技术研究。该项技术分析周期≤8 s,在快速钻井条件下不易漏失油气层,特别是在油气水层随钻流体评价、裂缝型/薄层油气藏识别及储层精细划分与界线卡取方面更具技术优势。基于红外光谱气体录井技术,建立了储层能级谱图评价模型和储层流体性质评价标准,并在井场实际应用中取得较好效果,有效解决了在快速钻井条件下储层流体识别评价的难题。

With the development of unconventional reservoirs in recent years, the complexities of oil and gas exploration have risen significantly, and subsurface fluid relations have become more and more complex. The demand for rapid and accurate evaluation of formation fluids, discovery of thin, fracture-type, and weakly show of oil and gas layers, and provision of decision-making basis for exploration and development has become more urgent. Aiming at the difficulties of identifying thin interlayers in complex reservoirs and recognizing the nature of unconventional oil and gas fluids, we have carried out research on infrared spectrum logging featured technology based on the spectroscopic principle of gas molecular. This technology has an analysis period of ≤8 s, and is not easy to leak oil and gas layers under rapid drilling conditions. In particular, it has more technical advantages in fluid evaluation of oil, gas and water layers while drilling, identification of fractured/thin hydrocarbon reservoirs, fine classfication of reservoirs and boundary determination. Based on the infrared spectrum gas logging technology, the reservoir energy level spectrogram evaluation model and the evaluation standard of reservoir fluid properties are established. The practical application of this method in the well site has achieved good results and effectively solved the problem of reservoir fluid identification and evaluation under rapid drilling conditions.

近年来, 随着录井行业的不断发展, 录井专项特色技术已广泛应用于各大油气勘探开发市场, 如岩石热解录井、岩石热解气相色谱录井、三维定量荧光录井、轻烃录井、核磁共振录井等, 主要用于储层流体性质识别与评价, 并取得较好的应用效果。但以上录井专项特色技术具有一定的分析周期, 无法进行实时、连续性分析, 且需要人工取样, 受干扰因素多。

目前, 录井作业现场连续采集技术以快速气相色谱录井为主, 主要采用物理方法分离各组分, 对烃组分C1-C5单独进行定量分析, 其稳定性及精度有了很大程度的提高, 快速色谱仪分析周期已缩短到30 s, 检测精度大幅提升, 最小检测浓度能达到10× 10-6 [1]。但随着页岩油气、深层煤岩气等非常规油气藏类型的增加[2, 3], 以及钻井工艺不断革新和钻探速度快速提升[4], 对气测录井分析速度的要求也在不断提高。常规的快速气相色谱录井技术用于薄油气层、裂缝型油气层, 存在录取信息少而无法精确评价的弊端。

为实现现场油气快速、准确评价的目的, 本文以气体分子光谱原理为基础, 开展了红外光谱气体录井技术研究和应用[5, 6, 7], 开发了基于红外光谱的气体录井随钻评价技术。该技术具有操作简便, 分析周期短, 数据采集速度快、精度高的特点, 其分析周期≤ 8 s, 分析周期内能够获取中红外波段3 100~3 700 nm内61个点数据(每隔10 nm一个点位)。相比于传统气测录井技术C1-C5组分识别, 红外光谱气体录井技术所获得的储层烃类物质信息更加全面和丰富, 包括波长范围内采集到烷烃、烯烃、炔烃和芳香烃4种烃类信息。同时, 由该项技术形成的解释评价模型具有界面美观、可视化程度高的优势。利用该项技术, 建立了更加有效的快速解释评价方法, 弥补了传统解释评价技术的短板, 进一步提高录井解释结论的准确性。

红外光谱气体录井技术是在红外光谱技术基础上, 通过对其硬件和软件进行改进, 将光谱分析设备小型化、传感器化, 大幅减少了辅助设备数量, 降低了设备故障发生率, 具有较短的响应时间和极高的灵敏性, 并可实现长时间连续监测, 操作、维护简便, 减少了对高技能人员的依赖, 符合现场作业“ 无人+智能” 的发展趋势。

红外光谱气体录井技术研究的是气体分子间化学键的振动, 主要依据不同分子对不同波长(或波数)红外辐射选频吸收的原理。当一束具有连续波长的红外光照射到样品上时, 样品通过红外光辐射后吸收一部分光能, 引起分子振动和转动能级之间跃迁, 使透射光强度减弱, 记录红外光的百分透射比与波长或波数关系曲线, 就能得到相应气体的红外光谱, 根据光谱中各波长点的吸收情况即可对混合物组成成分的种类与含量进行判断[8]。地层流体烃类富集, 利用烃类气体成分中的C-H键吸收特定波长的光从而产生伸缩振动, 通过测量吸收光谱, 进而确定烃类特征。

红外光谱气体录井技术具有分析速度快、检测参数丰富、延迟时间短、稳定性好、抗污染能力强、自动化与智能化程度高等特点, 极大提高了现场发现油气层的及时性和评价的准确性。

(1)稳定性强。硬件上无需氢气发生器、空压机等辅助设备, 且本体体积小, 日常维护仅需考虑光学探测器等有限几个部件。这些都降低了此项技术受硬件的影响程度, 稳定性更好。

(2)安全性高。设备标定无需标准气样, 仅需要用空气对基线进行校准, 分析系统利用校准后的基线可准确测量目标气体的吸收率, 减少了配备不同浓度的甲烷和混合气样, 以及压力气瓶带来的安全风险。

(3)数据的采集速度快、精度高。采用高速信号采集系统进行8 s一个周期分析, 结合多种数学模型和算法分析出一个周期内3 100~3 700 nm(中红外波段)共61个点的吸收率数据, 即每扫描一个周期得到61个吸收率数据, 以达到光谱分析对数据的要求。相对于传统气体评价方法, 横、纵向分辨率高。高精度快速采集为后期多指标精细解释、多信息综合评价提供了有力的技术支撑[9]。

(4)可视化程度高。61个波长的气体吸收率数据以柱状吸收率图像形式实时展示, 图像化的展示方式更加直观, 且可以根据图像形态来判别现场油气的显示级别和显示类型。

不同气体成分在不同的点位有不同的吸收率, 可以形成吸收率变化图像。气态烃类成分在相应波长吸收带上呈现出的吸收率图像, 提供了烃吸收峰位置、强度和形状信息。谱图形态与储层流体性质具有一致的对应关系, 能反映出油层、油水同层、含油水层等不同流体性质特征。根据图形特性进行分析评价, 综合分析红外光谱气体录井技术评价优势及参数特征, 建立相应的解释评价模型, 最终达到随钻烃类气体快速精细评价的目的。

2.1.1 快速发现油气显示

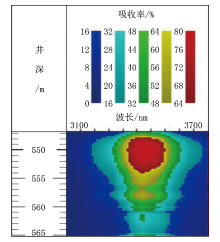

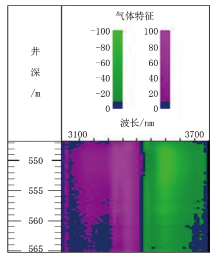

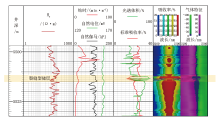

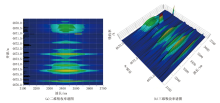

基于吸收率谱图-颜色对应关系, 可快速发现油气显示。在随钻过程中, 不同深度下气体的成分和浓度会发生变化, 尤其是气体成分的变化, 会引起气体吸收率强度发生变化, 即气体吸收率与气体成分及气体浓度存在对应关系。图1为吸收率谱图, 主要反映地层烃类物质含量富集程度, 颜色从蓝色到红色代表烃类浓度由低到高。图2为气体特征谱图, 气体特征数据为吸收率谱图数据计算得到的一阶导数, 与吸收率本身的强度无关, 代表烃类组成是否齐全, 谱图横向连续代表烃类物质齐全, 横向离散代表烃类成分缺失。通过两类谱图颜色的范围及变化趋势, 可以直观、完整地展示储层流体富含烃类的成分及含量。

2.1.2 精细评价含水储层

对吸收率图像形态进行快速评价, 可精细评价含水储层。依据多相渗流特征对油水饱和顺序的影响, 流体作为驱动相时的相对渗透率(Kr驱动)大于作为被驱动相时的相对渗透率(Kr被驱动), 即Kr驱动> Kr被驱动。首先, 同一饱和度, 流体作为驱动相时是全部连续的, 而作为被驱动相时只有部分连续, 因此Kr驱动> Kr被驱动; 其次, 驱动相流体优先占据阻力小的大孔道, 并有沿大孔道高速突进趋势, 因此Kr驱动> Kr被驱动。

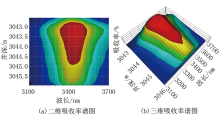

结合比尔-朗伯定律, 气体吸收率越高, 气体浓度越高, 采用3 100~3 700 nm共61个点位进行吸收率测量, 单一气体成分在不同波段吸收率不同, 将61个点位采集到的数据进行谱图图像展示, 基于上述多相渗流原理, 可以根据吸收率形成的谱图形态对储层进行含水识别。同一油气层含油饱和度是一定的, 在吸收率谱图上显示的形态是均匀连续的(图3); 如果储层出现含水情况, 在吸收率谱图上则会呈现出不均匀连续形态(图4), 多数会出现“ 漏斗” 形状。

2.1.3 有效识别裂缝型储层

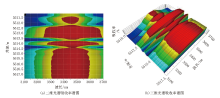

对吸收率图像进行纵向微观分析, 可有效识别裂缝型储层。裂缝型储层在钻头破坏地层的瞬间, 由于压力系统遭到破坏, 地层内部烃类气体将迅速扩散到钻井液中。如图5所示, 此时在光谱吸收率谱图上表现为突然出现高亮、宽且短暂的异常区域。该段裂缝型储层所对应的二维、三维光谱吸收率谱图如图6所示, 二维光谱吸收率谱图横坐标为波长、纵坐标为井深, 三维光谱吸收率谱图X坐标为波长、Y坐标为井深, Z坐标为吸收率。从图6中可见, 井深5 514 m处裂缝更发育。

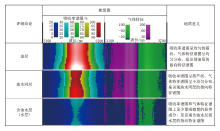

利用红外光谱气体录井技术建立的储层能级谱图评价模型(图7), 在判别油气水层上具有直观效果。从模型中可以发现, 不同烃类流体, 其组分在不同波段吸收率的浓度不一样, 反映在吸收率谱图上的亮度、宽度和形状也会不同。油层的特征吸收率谱图呈均匀箱状、气体特征谱图呈均匀分布; 油水同层的特征吸收率谱图呈葫芦状、气体特征谱图呈不均匀分布; 含油水层(水层)的特征吸收率谱图和气体特征谱图上可见少量或微量的烃类成分。凭借储层能级谱图评价模型, 能直观地显示出图像形态与储层流体性质具有良好对应关系。

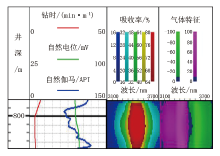

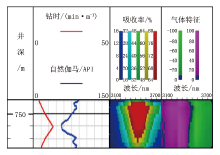

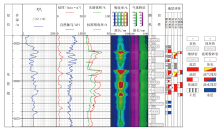

与传统快速气相色谱技术不同, 红外光谱气体录井技术评价方法通过测量吸收光谱, 对气体吸收率进行评价, 建立相应的气体吸收率能级分析评价图(图8)。该能级分析评价图可视化程度高, 评价时重点参考图中光谱体积和标准吸收率(R)两项参数, 再结合图中的储层能级谱图进行油气水层的综合评价。

光谱体积是用数学模型综合表达油气进入钻井液过程中全部力学现象与物理化学现象的内在联系。其原理是每个分析周期相当于一个深度段切片(微分), 再把这个切片与敏感波段的光谱吸收率之和作为面积, 将此面积积分到每米从而计算出光谱体积。标准吸收率代表同一深度不同波长光谱吸收率的标准方差计算结果, 反映某一深度点上不同波长段吸收率数据的个体间离散程度, 即光谱体积和标准吸收率可作为油气定量评价指标(表1)。

| 表1 储层流体性质评价标准 |

图8中可见光谱体积和标准吸收率的变化趋势与测井自然电位曲线变化趋势基本一致, 与自然伽马曲线呈很好的负相关, 可对有效储层进行划分与卡取。

红外光谱气体录井技术通过检测所含烃类物质组成及含量的变化快速评价储层流体性质(油、气、水)。该技术通过分析吸收率谱图的纵向展布特征, 有效评价储层的均质性, 同时利用光谱体积与标准吸收率所代表的横向能量分布, 对储层的含油丰度和流体性质进行精准评价。从上述两个维度对储层进行解释评价, 具有分析周期短、采样密度高、分辨率高、可视化程度高等特点, 有利于及时发现随钻过程中出现的显示层, 并给予快速解释评价。

大港油田开发井区块相对成熟, 随着注采程度的不断深入, 流体关系更为复杂, 目前解释评价以气测录井数据为主, 其在含水识别方面具有很大难度。随着深层碳酸盐岩储层勘探开发的不断深入, 对碳酸盐岩储层及薄层油气藏解释评价需求日益迫切, 红外光谱气体录井技术可有效弥补以往解释评价技术上的缺陷。

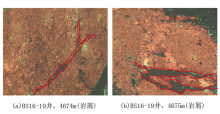

BS 16-19井井段4 670~4 677 m为奥陶系灰岩地层, 红外光谱参数的光谱体积> 30%, 标准吸收率参数图形为连续高尖峰形状, 部分标准吸收率> 20%(图9), 为明显的含油气特征, 对应吸收率谱图显示呈较亮的含油丰度特征, 谱图形态亦呈明显的连续尖峰状(图10), 说明该套灰岩储层裂缝发育。4 674 m和4 675 m的岩屑薄片可见明显裂缝(图11), 亦证实已钻遇裂缝。后续钻进至4 685~4 688 m、4 699~4 707 m、4 712~4 721 m、4 742~4 753 m井段时, 红外光谱参数的光谱体积在40%~65%之间, 标准吸收率在24%~28%之间, 参数呈明显的高异常值变化, 对应吸收率谱图呈高亮的含油丰度特征, 且谱图形态呈不规则变化, 分析已钻遇良好的裂缝型油气层。

由于完井复杂导致该井未进行测井作业, 依据红外光谱气体录井技术资料得出有力的解释评价依据, 最终在峰峰组4 669~4 752 m井段裸眼测试, 12 mm油嘴自喷, 日产气400 000 m3, 日产油60 t, 油压26 MPa, 套压29 MPa, 测试结果为油气同层, 与录井评价结论完全吻合。该井的准确评价凸显了红外光谱气体录井在裂缝型油气层评价方面的技术优势。

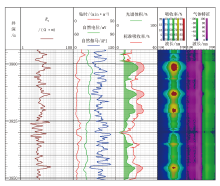

Z 19-2井钻进至3 030~3 032 m、3 051~3 055 m、3 058~3 060 m等目的层井段, 红外光谱参数的光谱体积在40%~55%之间 , 标准吸收率在24%~26%之间(图12), 参数呈较明显的异常变化, 对应吸收率谱图呈高亮的含油丰度特征, 谱图形态呈纺锤状和箱状特征。但井段3 043~3 046 m谱图形态呈漏斗状变化特征(图13), 即显示厚度小于储层厚度, 分析认为是油中含水的原因导致变化特征不均匀, 因此依据谱图形态综合判断该层出现含水情况, 为油水同层。该井后期试油, 12 mm油嘴自喷, 日产气2 000 m3, 日产油18.9 t, 日产水2.1 m3, 地层含水10%。红外光谱气体录井技术资料评价结果与试油结论完全吻合。

通过开展红外光谱气体录井技术的研究, 建立了储层能级谱图评价模型和储层流体性质评价标准, 并将该分析系统应用到录井现场, 有效地解决了常规录井技术无法解决的应用难点, 结论如下:

(1)基于红外光谱的录井随钻评价技术具有采集速率快、精度高、纵向分辨率高、可视化程度高等特点, 根据谱图形态特征、光谱体积与标准吸收率所代表的横向能量分布能实现高精度流体性质快速判识, 尤其在薄油气层、裂缝型油气层及储层含水识别上具有技术优势。

(2)红外光谱仪可作为综合录井仪的配套模块予以应用推广, 在创新建立高分辨率检测识别与评价技术体系的同时, 对提升录井采集质量、提高油气层发现识别准确率和符合率、提高油气田经济效益和社会效益都起到了十分重要的作用。

(3)该技术通过在大港油田的率先创新应用, 在复杂流体关系识别上优势突出, 可以有效识别裂缝型或非均质性特殊储层、低气油比油层、含水油气层等复杂油气层, 与传统气测技术互补, 充分发挥了红外光谱气体录井技术在随钻烃类气体快速评价中的技术优势, 具有较高的应用价值和推广前景。

编辑 郑春生

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|