作者简介:张锡楠 工程师,1990年生,2014年毕业于长江大学地球化学系,硕士,现在中海石油(中国)有限公司上海分公司主要从事油气田地质研究工作。通信地址:200050 上海市长宁区通协路388号中海油大厦A座605室。电话:19921612393。E-mail:475604179@qq.com

西湖凹陷是中国近海最重要的含油气凹陷之一,在凹陷断陷期末期阶段发育一套巨厚煤系地层,是西湖凹陷主力烃源岩层系,由于受到多解性的影响,很难通过岩性组合、沉积构造等宏观特征详细解释研究区沉积背景及水动力特征,尝试通过煤系地层干酪根显微组分,煤系地层显微岩石学特征等对西湖凹陷Z地区平湖组煤系地层沉积环境及水动力特征展开分析。研究表明,研究区不同地区干酪根显微组分存在较大差异,岩心具有交错纹层状、条带状、水平纹层状、结核状4种形态特征的菱铁矿,均指示Z地区平面及纵向上煤系地层沉积背景及水动力特征存在较大的差异:低凸A区沉积时期以弱氧化-还原沉积环境为主,水浅且间歇性出露水面,其上可发育天然堤与洼地,有利于水道发育;凹陷B区是受外缘低凸起遮挡而形成的半封闭潟湖,整体处于还原沉积背景,在大潮期间,潮流可越过低凸起,将隆起区及隆起区外侧碎屑物搬运至凹陷区而形成冲越扇;低凸C区长期位于水面之上,处于氧化环境,平中段时期受到间歇性潮汐的影响而被水体覆盖,从而形成浅水沼泽;凹陷D区为水体相对较深的沉积背景,是三角洲前缘沉积的有利场所。总体而言,Z地区平湖组沉积环境及水动力特征自南向北受地貌影响存在较大差异:低凸A及C区因长期暴露地表,整体表现为氧化环境,河控为主,间歇性受到潮流影响;凹陷B及D区,整体处于还原沉积环境,受潮汐影响较大。通过对西湖凹陷Z地区沉积背景及水动力特征认识的深化,为该地区勘探部署提供了重要理论支撑。

Xihu sag is one of the most important hydrocarbon bearing sags nearshore China. A set of extremely thick coal measure strata is developed at the end of the fault depression period of the sag, it is the main source rock series of Xihu sag. Due to the influence of multiple solutions, it is difficult to explain the depositional setting and hydrodynamic characteristics of the study area in detail through the macrofeatures such as lithological combination and sedimentary structure. This paper attempts to analyze the sedimentary environment and hydrodynamic characteristics of the Pinghu Formation coal measure strata in Z area of Xihu sag through kerogen macerals and micropetrological characteristics of coal measure strata. The study shows that there are great differences in the kerogen macerals of different regions in Z area, and the core exhibits four morphologic characteristics: cross laminated, banded, horizontally-laminated and nodular siderite. Both indicate that there are great differences in the depositional setting and hydrodynamic characteristics of coal measure strata in the plane and vertical directions of Z area. The depositional stage of A region in low uplift is dominated by weak oxidation-reduction sedimentary environment with the shallow water and intermittent exposure to the water surface, and natural levee and bottom land can be developed on it, which is conducive to the development of water channel. B region of the sag is a semi-enclosed lagoon formed by the barrier of the low uplift on the outer edge, and the whole is in a reducing depositional setting. During the spring tide, the tidal current can pass over the low uplift and transport the debris from the upwarped district and outside the upwarped district to the depressed area to form a washover fan. C region of the low uplift has been located above the water surface for a long time and is in an oxidizing environment. It is covered by water body under the influence of intermittent tides in middle Pinghu period, thus forming a shallow swamp. D region of the sag is a depositional setting that the water body is relatively deep and a favorable place for delta front deposition. In general, the sedimentary environment and hydrodynamic characteristics of Pinghu Formation in Z area differ greatly from south to north due to geomorphic impacts. The A and C regions of low uplift, due to long-term exposure to the surface, their overall performance is oxidized. The environment is dominated by rivers and intermittently affected by tidal current. The B and D regions of the sag are overall in a reducing sedimentary environment and are greatly affected by tides. The deepening understanding of the depositional setting and hydrodynamic characteristics in the Z area of the Xihu sag provides important theoretical support for the exploration and deployment in this area.

平湖组煤系烃源岩是西湖凹陷重要的烃源岩类型, 生烃潜力巨大[1, 2, 3]。薄煤层发育是平湖组地层重要特征之一, 但是对于西湖凹陷薄煤层的沉积背景、水动力特征研究成果相对较少。彭伟欣等[4]认为平湖组下段平中地区为海湾环境、平北地区为淡化海湾沉积环境, 平湖组中段在平中、平北地区均为潮坪-沼泽环境, 平湖组上段在平中、平北地区均已演化为河控三角洲环境; 刘成鑫[5]利用古生物化石资料研究认为平湖组上部为陆相沉积, 中下部为海相沉积; 杨彩虹等[6]认为平湖斜坡带平湖组沉积接近浅水环境下辫状河三角洲的沉积特征。

目前主流观点认为, 研究区以潮汐影响的沉积背景为主, 受潮汐影响强度的不同, 纵向上可划分为潮河联控、潮控及河控三角洲[7, 8]。然而, 对于平面沉积背景的差异并未开展系统研究, 例如关于薄煤层纵向及平面分布的特征和差异、煤系地层发育的水动力特征、薄煤层的沉积环境等问题并未得到有效解决, 进而导致平面沉积相带划分、砂体沉积背景及类型存在诸多矛盾。

本文针对平湖组发育薄煤层这一典型特征, 在前人研究基础上, 综合利用有机质显微组分、显微岩石学特征、特殊矿物组分等资料对研究区平湖组沉积环境及水动力特征展开分析, 尝试厘清区域沉积背景。

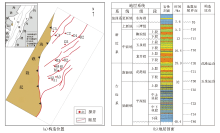

西湖凹陷Z地区位于西湖凹陷西部斜坡带(图1), 面积约1 700 km2, 其构造演化经历了古新世-始新世断陷(裂谷期)、渐新世-中新世坳陷(准前陆期)及上新世至今区域沉降(陆架广盆)3个主要地质历史阶段。自下而上钻遇7套新生界地层(图1):始新统(T40-T30)平湖组, 渐新统(T30-T20)花港组, 中新统(T20-T10)龙井组、玉泉组、柳浪组, 上新统(T10-T0)三潭组和更新统东海群。其中平湖组发育于断-坳转换期, 主要为一套海陆过渡交互相沉积, 是西湖凹陷重要的烃源岩及含油气目的层[9, 10, 11, 12]。

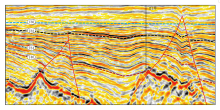

西湖凹陷平湖组为一套以砂泥岩为主, 含大量煤层的过渡相地层, 已钻井揭示研究区平湖组地层最深可达1 000 m。自下而上可将平湖组分为:平下段(T34-T40), 平中段(T32-T34), 平上段(T30-T32)。其中平中段受煤层的影响较强, 地震相表现为中高频较连续强振幅的特征(图2)。

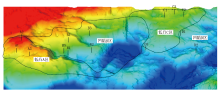

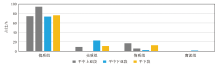

根据煤层分布规律结合地貌特征划分为低凸A区、凹陷B区、低凸C区、凹陷D区4个构造单元, 具有两洼两隆煤层差异富集的特征(图3)。根据录井资料统计(表1), 研究区12口井共发育薄煤层617层, 累计厚度522.6 m, 平均每口井51.4层, 每层厚度约0.85 m。其中低凸A区位于研究区最南侧, 平均单井煤层发育层数45.3层, 单井平均累计厚度31.3 m, 发育程度为研究区最低。凹陷B区薄煤层发育程度优于低凸A区, 平均单井发育煤层46.7层, 单井平均累计厚度46.5 m。低凸C区煤层较发育, 平均单井发育煤层56层, 单井平均累计厚度约38.7 m。凹陷D区薄煤层最为发育, 平均单井发育煤层57.7层, 单井平均累计厚度约57.7 m。同时, 煤层纵向分布极不均匀, 平湖组下段至上段均有发育, 且具有随机分布、井间难以追踪对比的特征, 其中平中段煤层最为发育, 总层数约395层, 累计厚度约339.2 m。根据煤层统计结果, 煤层平面分布同样存在较大差异。

| 表1 研究区12口井煤层厚度与层数统计 |

煤系烃源岩包括煤、碳质泥岩、泥岩等岩类, 是极富生烃潜力的烃源岩。煤系烃源岩显微组分是在显微镜下划分的烃源岩基本组成成分, 分为镜质组、惰质组、壳质组和腐泥组。

烃源岩有机质在不同沉积环境下可以形成不同有机显微组分的组合, 同样, 通过不同显微组分的组合可推测出其不同的沉积背景[13, 14, 15, 16]。镜质组是腐殖物质煤化作用的产物, 主要是由植物的根、茎、叶在还原的覆水条件下, 经过凝胶化作用形成, 以生气为主, 通常发育于弱氧化-还原环境的三角洲、沼泽等; 惰质组又称丝质组, 是由与镜质组相同的原始植物物质形成的, 在比较干燥的氧化条件下经丝炭化作用后在泥潭、沼泽中沉积形成, 也可以由镜质组和壳质组经过煤化作用形成, 生烃能力较差, 主要发育于氧化环境的三角洲、冲积平原等地区; 壳质组又称稳定组, 来源于高等植物的孢粉外壳、角质层等较稳定的器官, 由于其性韧抗磨, 化学成分稳定, 易被搬运至各种环境的沉积物中, 既可以生油又可以生气, 通常发育于三角洲、滨浅湖、沼泽等地区, 如大量孢子体, 表明沉积环境为开阔沼泽, 具有环带结构的树脂体、受到侵蚀而不完整的孢子体为暴露氧化环境中的标志; 腐泥组是低等的水生生物成因的有机显微组分, 它们一般具有富氢贫氧的特征, 主要发育于深水湖泊环境中, 如大量藻类体, 反映覆水较深的还原环境。镜质体与惰质体的比值(镜惰比)常代表烃源岩覆水程度的高低。

3.1.1 低凸A区分布规律

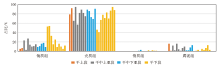

低凸A区样品数量较少, 平湖组各层段烃源岩干酪根显微组分均以镜质组为主, 平均占比79.4%; 壳质组和惰质组含量相当, 约10%; 腐泥组含量几乎为0(图4)。平上段与平下段镜惰比为4~6, 平中段镜惰比介于16~30之间。

分析表明, 低凸A区平上、平下段处于浅覆水、间歇性暴露的弱氧化-还原环境, 平中段时期海平面逐渐上升隆起, 整体没于水下, 以还原环境沉积背景为主。烃源岩母质主要来源于高等植物的根、茎、叶等。

3.1.2 凹陷B区分布规律

凹陷B区平湖组烃源岩干酪根显微组分与低凸A区对比差异明显(图5)。镜质组含量急剧降低, 平均占比17%; 干酪根显微组分以壳质组为主, 平均含量77%, 主要成分为腐殖无定型体; 腐泥组含量有所上升, 占比约5%, 几乎不含惰质组。

分析表明, 凹陷B区处于水体相对较深的覆水还原环境, 烃源岩母质主要来源于高等植物以及少量的藻类及低等水生生物等。对比低凸A区, 凹陷B区内壳质组含量高, 主要由于陆地沼泽及浅水沉积有机质等被流水或者风暴带到了比较深的沉积区, 有机质在搬运过程中, 富氧的纤维等糖类化合物容易分解, 而富氢的脂类化合物保存下来, 导致壳质组异常富集。

3.1.3 低凸C区分布规律

低凸C区平湖组干酪根显微组分分析表明整体以惰质组为主(图6), 平均占比62%; 其次为镜质组, 占比约30%; 壳质组及腐泥组含量相当, 各占约4%。同时在平湖组内部各层段干酪根显微组分差异显著, 平中上亚段、平下段局部层位多次出现镜质组大量富集, 相应层位惰质组组分急剧减少的特征。低凸C区低部位, 惰质组含量明显减少, 同时镜质组及腐泥组组分略微增加。隆起区镜惰比大多数介于0.02~0.45之间, 存在多个样品点镜惰比为15~45。隆起区低部位镜惰比整体为0.3~0.5。

分析表明, 低凸C区整体处于暴露氧化环境, 有机质保存较差, 间歇性受大潮的影响, 水体没过隆起区, 形成局部浅水沼泽, 导致局部深度段镜质组含量较高。从隆起区向低部位, 随着水体加深, 惰质组含量逐渐降低, 镜质组含量逐渐升高。

3.1.4 凹陷D区分布规律

凹陷D区干酪根显微组分以富含镜质组为特征, 占比约84%, 存在一定数量的腐泥组, 约占10%, 壳质组含量约6%, 几乎不含惰质组, 镜惰比高(图7)。干酪根显微组分表明, 低凸C区与凹陷D区差异显著, 凹陷D区整体处于覆水还原环境, 烃源岩母质主要来自高等植物、部分藻类、低等水生生物等。

已钻井岩心分析表明, 研究区岩心构造特征非常丰富, 发育大量的冲刷构造、韵律层理、生物扰动等, 对于沉积背景的判断具有重要的指导意义。但同时也具有很强的多解性, 如韵律层理、生物扰动构造在天然堤、潮坪沉积背景下均可发育; 冲刷构造在三角洲平原河道、潮道中均可发育。

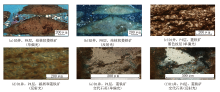

除此之外, 在研究区已钻井平湖组岩心中普遍发育菱铁矿, 以交错纹层状、条带状、水平纹层状、结核状4种形式产出, 成为研究区特色之一。纹层状菱铁矿呈“ 悬浮” 形态产于砂岩内, 属于毫米级。条带状、结核状菱铁矿常呈“ 窄条状” “ 椭圆状” 赋存在泥岩中, 属于厘米级别。

菱铁矿与微生物作用密切相关, 在不同环境中呈现不同的形态。快速堆积的分支流间湾泥岩中, 微生物成核作用快, 呈结核状, 与微生物相关的草莓状黄铁矿、微生物白云石等球形集合体的形态类似; 砂岩中交错纹层状菱铁矿是分支流水道对原生菱铁矿搬运改造的结果; 静水泥岩中菱铁矿, 由于微生物缓慢

成核, 呈水平纹层状。同时, 一般认为菱铁矿只能在缺氧、富铁及低硫酸盐浓度条件下, 由可溶的还原性Fe2+与HCO3-/CO32-结合而形成, 氧化或硫化条件均会抑制菱铁矿的生成, 因为在氧化条件下Fe2+会被快速氧化生成铁氢氧化物, 而在硫化条件下, Fe2+则会与H2S结合形成黄铁矿[17, 18, 19]。

受样品限制, 仅在凹陷B区B 5井P8层、凹陷D区D 1井P4层取到部分岩屑样品。如凹陷D区D 1井P4层扫描电镜显示菱铁矿镜下主要以环边状、胶结物状、交代成因产出(图8)。两口井的薄片鉴定结果显示同样存在大量的结核状、纹层状以及具有交代特征的菱铁矿(图9)。

根据研究区富含菱铁矿这一特征推断, 研究区整体处于相对封闭且富铁的滨海环境, 但同时受地貌差异的影响, 煤系地层发育环境、煤层富集程度、干酪根显微组分、水动力特征等方面存在差异性。譬如前人对于凹陷B区B 5井P8层砂体成因一直论证不休, 通过岩屑薄片观察, B 5井P8层砂体发育混杂堆积的沉积角砾岩、同沉积变形构造、同沉积断层, 泥岩中碎屑颗粒呈递变排列(图10), 结合区域潮汐影响的背景, 认为具有典型陡坡背景下冲越扇的特征。

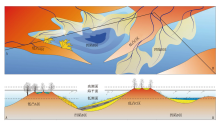

研究区平湖组沉积时期, 普遍发育纹层状、结核状与具有交代特征的菱铁矿, 指示相对封闭且富铁的滨海环境。但是在两洼两隆的地貌背景下局部沉积背景及水动力条件差异显著(图11)。

低凸A区作为继承性水下高地, 煤层发育程度为整个研究区最低, 砂岩粒度相对较粗, 有机质显微类型以富镜质组为主, 含部分惰质组为特征, 有机相类型表现为镜质腐殖有机相。表明低凸A区沉积时期以弱氧化-还原沉积环境为主, 水浅且间歇性出露水面, 其上可发育天然堤与洼地, 有利于水道发育。

凹陷B区煤层相对较发育, 砂地比相对较高, 以中细砂岩为主, 在有机质长距离搬运过程中, 泥炭经过氧化分选而选择性保存稳定性较强的壳质组, 因此有机质显微组分以壳质组为主, 有机相类型为壳质腐殖有机相。同时通过对岩屑薄片分析, 在凹陷内靠断层一侧发育大量沉积角砾岩、同沉积变形构造、同沉积断层, 泥岩中碎屑颗粒呈递变排列。分析认为凹陷B区沉积时期, 是受外缘低凸起遮挡而形成的半封闭潟湖, 整体处于还原沉积背景, 是有机质及碎屑物的卸载区, 以淡水注入为主, 在大潮期间, 潮流可越过低凸起, 将隆起区及隆起区外侧碎屑物搬运至凹陷区而形成冲越扇。

低凸C区位于研究区较高部位, 岩心上常见冲刷面, 有机相类型以惰质腐殖型有机相为主, 局部深度段, 尤其是平中段出现镜质组含量增大的特征。表明低凸C区长期位于水面之上, 处于氧化环境, 平中段时期受到间歇性潮汐的影响而被水体覆盖, 从而形成浅水沼泽。

凹陷D区以含腐泥腐殖型有机相为特征, 该有机相指示凹陷D区为水体相对较深的沉积背景, 由于覆水相对较深, 藻类发育, 植物强烈分解, 形成含腐泥组、富含镜质组的泥炭沼泽。凹陷D区与凹陷B区同为水体相对较深的沉积背景, 但两者干酪根显微组分仍然存在不同, 由于凹陷B区为区域碎屑物汇聚中心, 且距源区相对较远, 镜质组在陆上长距离搬运过程中大多遭氧化破坏, 保留相对稳定的壳质组; 凹陷D区并不是最终汇聚中心, 且物源主要搬运通道长期没于水下, 镜质组得以保存。

(1)西湖凹陷Z地区平湖组以发育煤系地层为特征, 根据煤层发育规律结合地貌特征可将研究区划分为低凸A区、凹陷B区、低凸C区、凹陷D区4个构造单元, 具有两洼两隆煤层差异富集的特征。煤系地层干酪根显微组分具有显著差异, 低凸A区干酪根显微组分以镜质组为主, 凹陷B区以壳质组为主, 低凸C区以惰质组为主, 凹陷D区以镜质组为主。

(2)综合分析煤层发育规律、干酪根显微组分差异以及薄片特征系统, 总结了研究区两洼两隆的沉积背景及水动力特征:低凸A区沉积时期以弱氧化-还原沉积环境为主, 水浅且间歇性出露水面, 其上可发育天然堤与洼地, 有利于水道发育; 凹陷B区是受外缘低凸遮挡而形成的半封闭潟湖, 整体处于还原沉积背景, 在大潮期间, 潮流可越过低凸起, 将隆起区及隆起区外侧碎屑物搬运至凹陷区而形成冲越扇; 低凸C区长期位于水面之上, 处于氧化环境, 平中段时期受到间歇性潮汐的影响而被水体覆盖, 从而形成浅水沼泽; 凹陷D区为水体相对较深的沉积背景, 有利于三角洲前缘沉积。

(3)通过煤系地层干酪根显微组分、显微岩石学特征等资料进一步明确了研究区整体处于相对封闭且富铁的滨海环境, 为区域沉积环境判断提供了新的证据, 同时也为寻找有利砂体提供了理论支撑。

编辑 卜丽媛

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|