作者简介:陈沛 工程师,1982年生,2008年毕业于西南石油大学矿物学、岩石学、矿床学专业,现在中海石油(中国)有限公司湛江分公司主要从事地质录井及现场管理工作。通信地址:524057 广东省湛江市坡头区22号信箱。电话:13729007873。E-mail:chenpei@cnooc.com.cn

传统地化热解技术在分析过程中存在烃类轻组分易散失的问题,这导致地化热解参数 S0参数失真。轻质烃类散失过程受多种因素影响,目前的热解校正恢复方法仍无法准确恢复样品实际的烃类含量,制约了传统地化热解技术对页岩油可动性的准确评价与应用。针对上述问题,提出应用四温阶密闭热解录井技术评价涠西南凹陷页岩油可动性的方法,将该方法获得的 Sg与 S01值之和定义为四温阶密闭热解的 S0,是现场岩石热解 S0的35.7倍,由此实现了全组分烃类的梯度分析。基于四温阶密闭热解和现场热解 TOC得到的涠洲X构造WYX 1井取心段含油饱和度指数 OSI平均为258 mg/g,气态烃指数平均为0.085,轻重比平均为0.35,指示研究区页岩油可动性好,具备开采潜力。四温阶密闭热解录井技术可有效避免轻质烃类散失,实现了气态烃和游离烃含量的精确测定,还原了页岩的真实含烃情况,为海上页岩油可动性评价提供了可靠的方法。

Traditional geochemical pyrolysis technology has the problem of the easy loss of light components of hydrocarbons during the analysis process, resulting in the distortion of the geochemical pyrolysis parameter S0, and the loss process of light hydrocarbons is affected by various factors. The current pyrolysis correction and restoration methods still cannot accurately restore the actual hydrocarbon content of the sample, which have constrained the accurate evaluation and application of traditional geochemical pyrolysis technology to shale oil mobility. In response to the above problems, a method of applying the four-temperature-step sealed pyrolysis logging technology to evaluating the mobility of shale oil in the Weixinan sag is proposed. The sum of Sg and S01 values obtained by this method is defined as the S0 of the four-temperature-step sealed pyrolysis,which is 35.7 times higher than the S0 of on-site rock pyrolysis, and the gradient analysis of the full-component hydrocarbons is realized. Obtained from the four-temperature-step sealed pyrolysis and on-site pyrolysis TOCfor the cored intervals of well WYX 1 of Weizhou X structure, the average oil saturation index ( OSI) is 258 mg/g, the average gaseous hydrocarbon index is 0.085, and the average ratio of light hydrocarbon to heavy hydrocarbon ratio is 0.35, indicating that the shale oil in the study area has good mobility and potential for exploitation. The four-temperature-step sealed pyrolysis logging technology can effectively avoid the loss of light hydrocarbon, realize the accurate determination of gaseous hydrocarbon and free hydrocarbon content, reduce the real hydrocarbon content of shale, and provide a reliable method for evaluating the mobility of offshore shale oil.

涠西南凹陷经过40多年勘探, 整体勘探程度较高。为实现老油区增储稳产, 页岩油成为本区新领域勘探的重点拓展方向之一, 其中页岩油可动性是页岩油储层产出能力及甜点评价的重要参数[1]。页岩油的赋存状态直接影响着其可动性, 其赋存形式主要包括游离态和吸附态[2, 3], 其中游离态的可动烃对页岩油产能起主要贡献, 可动烃含量是评价页岩油成藏品质的重要参数[4, 5, 6]。岩石热解分析过程中轻质烃类的散失是难以避免的, 而散失程度与样品类型及存放时间、样品处理与制样过程和烃类含量大小及组成等因素相关。传统地化热解技术较难获得准确的S0(气态烃)参数, 轻烃(C10-)基本损失殆尽, 热解参数S1(游离烃)的重烃(C10+)也有不同程度的散失[7, 8, 9]。前人研究表明, 轻烃(C10-)含量直接影响着原油的粘度和品质, 轻烃所占比例越大, 原油的可动性越强[8]。因此, 能否准确获取岩石中气态烃和游离烃的含量对页岩油可动性评价十分重要。朱日房、王俊等[10, 11]认为有机质成熟度是影响轻烃挥发的首要因素, 将热解分析数据与实测Ro(镜质体反射率)数据相结合, 得到S1校正恢复系数, 即可实现岩屑S1的定量快速应用, 由于该类校正恢复方法只考虑了地层成熟度, 而轻质烃类散失的影响因素较多, 故该类散失恢复校正方法还需要继续完善。刘惠民等[12, 13, 14, 15]基于物性测定、扫描电镜、高压压汞、核磁共振等实验手段, 开展页岩油可动性评价, 虽能有效揭示页岩油赋存状态及可动性特征, 但该类方法不适合在现场使用。

为降低现场取样和制样过程中造成的轻烃损失, 直接准确测定页岩真实的气态烃和游离烃含量, 首次提出在涠西南凹陷页岩油可动性评价中采用四温阶密闭热解录井技术, 旨在避免岩心样品到达地表后的烃类损失, 使测量结果相比传统热解结果更加准确可靠, 为海上现场快速准确评价页岩油可动性提供新的方法。

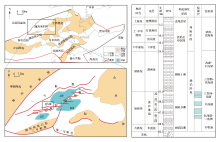

涠洲X构造在区域上处于北部湾盆地涠西南凹陷A洼西区一号断裂带下降盘, 该构造整体是由北东、北西向断层形成的大型断块圈闭群(图1)。始新世中晚期强裂陷阶段, 受盆地断裂活动和湖盆快速扩张作用影响, 湖盆进入全盛发育时期, 水体变深, 沉积范围扩大, 在盆地内沉积了以半深湖-深湖环境为主的巨厚流沙港组泥页岩及油页岩地层[1, 16]。

涠洲X构造区流沙港组二段(简称流二段)为主要研究区, 其页岩油储层整体上有机质丰度高、类型好, 成熟度适中, 是页岩油勘探的有利区域。流二段下层序湖侵早期夹层型页岩油为多期浊流沉积, 纵向上非均质性强, 物性较好, 而纹层型和基质型页理发育, 水动力条件稳定, 物性较差。

页岩油往往油质较轻、易挥发[17], 烃类散失更加严重, 在页岩油含油性和可动性评价过程中, 常规热解方法操作过程中造成的轻质烃类损失往往会被忽略, C10之前的烃类组分基本损失殆尽且热解参数S1中的低碳数烃类组分(C15-)也部分散失, 均会对页岩油的可动性评价造成较大影响。

四温阶密闭热解录井技术的热解程序为:不加温恒定3 min(≤ 5 ℃)检测Sg, 升温至90 ℃并恒定5 min检测S01, 升温至200 ℃并恒定10 min检测S1-1, 升温至300 ℃并恒定10 min检测S1-2, 升温速率为50 ℃/min。Sg峰以C1-C4为主, S01峰以C5-C10为主, S1-1峰和S1-2峰以C10+烃类为主[8, 9]。Sg与S01之和定义为四温阶密闭热解的S0, S1-1和S1-2之和定义为四温阶密闭热解的S1, S01、S1-1和S1-2之和为可动油含量, Sg、S01、S1-1、S1-2对应不同组分的可动烃, 其和为总的可动烃含量(S0+S1)。

基于四温阶密闭热解录井技术的页岩可动油分析仪是一套用于井场测量页岩或致密砂岩含油量的分析系统, 由样品密封罐、低温粉碎仪、烃类含量检测仪、氮氢空一体机和气体发生器等部件组成。在新鲜岩心样品出筒切割后, 取岩心新鲜面中间部分做样品并立即置于样品密封罐中, 马上把样品密封罐转移至低温粉碎仪, 先利用低温装置将密封罐冷却至低于5 ℃, 再将罐内样品在密闭条件下进行物理粉碎, 可实现粉碎研磨过程的气态烃分离。随后将密闭样品罐快速转移至烃类含量检测仪中分别与载气和高精度FID检测器相连, 测定页岩中的烃类含量(图2)。现场岩心样品出筒取样后立即放进样品密封罐中低温保存, 实现样品粉碎与热解分析过程一体化, 在整个制样和检测分析过程中始终保持封闭环境, 避免样品到达地表后转移和制样过程中烃类的散失, 尽可能地降低样品的烃损失量。通过现场对岩心样品低温密闭破碎检测, 可以有效避免测量过程中造成的轻烃的散失, 从而实现了全组分烃类的梯度分析。

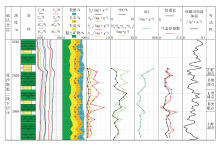

应用四温阶密闭热解录井技术可避免热解分析过程中所造成的轻质烃类散失, 从而准确测定岩石各组分的烃类含量, 获得更丰富的岩石烃类信息。四温阶密闭热解录井技术获得涠洲X构造WYX 1井流二段下层序取心段的Sg值为0.095~1.071 mg/g, 平均值为0.545 mg/g; S01值为0.319~1.860 mg/g, 平均值为1.040 mg/g; S1-1值为0.552~7.365 mg/g, 平均值为2.939 mg/g; S1-2值为0.224~4.044 mg/g, 平均值为1.749 mg/g。现场岩石热解分析流二段下层序取心段的S0值为0.043 6~0.045 5 mg/g, 平均值为0.044 4 mg/g; S1值为0.565~13.833 mg/g, 平均值为6.417 mg/g, TOC值为0.44%~6.82%, 平均值为2.81%(表1)。

| 表1 WYX 1井流二段油页岩取心段四温阶密闭热解和现场岩石热解数据对比 |

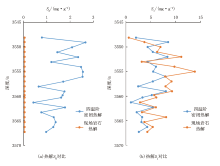

WYX 1井取心段四温阶密闭热解S1与现场岩石热解S1整体上数值接近且变化趋势一致, 而S0值差异显著, 四温阶密闭热解S0比现场岩石热解S0高1~2个数量级, 平均高35.7倍, 表明四温阶密闭热解可有效降低轻质烃类损失; 四温阶密闭热解在取心段上部的S0和S1高于下部(图3), 整体上和气测变化规律一致, 表明四温阶密闭热解录井技术获取油页岩中的可动烃含量是可信的, 能更准确反映储层的气态烃和液态烃含量变化规律。

另外, 个别深度点的四温阶密闭热解S1与现场岩石热解S1差异较大, 这可能是岩心样品存在非均质性所导致的。

基于热解游离烃参数S1建立的地化指标是评价页岩可动油含量和识别页岩油可开采性的常规方法, 比如用含油饱和度指数(OSI)来表征石油潜在可采性, OSI为石油含量(采用300 ℃恒温条件下检测的烃含量)与总有机碳(TOC)的比值[8]。以涠洲X构造WYX 1井取心段页岩油可动性评价为例, 应用四温阶密闭热解技术先得到Sg、S01、S1-1、S1-2, 从而得到准确的S0和S1, 再与现场常规岩石热解计算得到的TOC相结合求得OSI评价页岩油的可采性, 最后通过气态烃指数和轻重比进一步精准评价页岩油可动性。

对于四温阶密闭热解来说, WYX 1井取心段岩心的石油含量为四温阶密闭热解4个热解峰的总和, TOC为现场岩石热解参数计算所得, 即OSI=100(Sg+S01+S1-1+S1-2)/TOC。WXY 1井取心段上部(3 548~3 557 m), Sg值介于0.25~1.07 mg/g之间, 平均值为0.66 mg/g; 取心段下部(3 558~3 567 m), Sg值介于0.09~0.74 mg/g之间, 平均值为0.42 mg/g。取心段上部S0(Sg+S01, 下同)值介于0.78~2.67 mg/g之间, 平均值为1.98 mg/g; 取心段下部S0值介于0.41~1.78 mg/g之间, 平均值为1.37 mg/g。取心段上部S1(S1-1+S1-2, 下同)值介于2~8.47 mg/g之间, 平均值为5.77 mg/g, 取心段下部S1值介于0.99~8.02 mg/g之间, 平均值为3.7 mg/g。取心段上部Sg、S0和S1值整体上都大于取心段中下部, 从上部到下部可动烃含量逐渐降低。

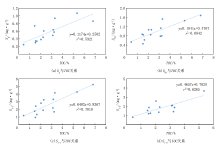

基于四温阶密闭热解结果, 流二段下层序取心段的OSI介于84~637 mg/g之间, 平均值为258 mg/g(表1), 除3 558 m外均大于100 mg/g。岩石中的原油含量超过了其滞留能力, 多余的油便是岩石中的可动油[8], 表明取心段整体上具备页岩油开采潜力。取心段上部OSI介于118~637 mg/g之间, 平均值为314 mg/g, 取心段下部OSI介于84~338 mg/g之间, 平均值为206 mg/g, 取心段上部OSI平均值大于取心段下部, 页岩油的可采性存在差异, 可动油含量整体上呈下降趋势。基于二维核磁处理成果, 取心段上部的核磁可动油体积介于0.013~0.039 m3/m3之间, 平均值为0.025 m3/m3, 取心段下部的核磁可动油体积介于0.003 3~0.034 0 m3/m3之间, 平均值为0.019 0 m3/m3(图5), 与四温阶密闭热解结果变化趋势一致, 说明四温阶密闭热解可动油含量的结果是可靠的。

油页岩的可动烃含量主要受有机质含量的控制, 有机质含量越高, 吸附作用也越强, 仅凭烃含量高低评价可动性存在缺陷。岩石中气态烃和轻烃所占比例越大, 储层流体粘度和密度越低, 气油比也就越大, 指示地层原油的流动性越好, 页岩油越容易开采。因此定义气态烃指数为气态烃除以总的可动烃, 即Sg/(S0+S1); 轻重比为轻烃(C10-)除以重烃(C10+), 即S0/S1。通过不同组分烃类之间的比值来进一步精确评价页岩油的可动性, 即在同一套地层中, 相同含烃量的情况下气态烃指数和轻重比高的层段页岩油可动性更好。

综合来看, 取心段的气态烃指数介于0.023~0.150之间, 平均为0.088; 轻重比介于0.21~0.49之间, 平均为0.35。分段来看, 3 548~3 550 m井段气态烃指数介于0.072~0.120之间, 平均为0.092, 轻重比介于0.31~0.48之间, 平均为0.39; 3 554~3 557 m井段气态烃指数介于0.098~0.110之间, 平均为0.104, 轻重比介于0.31~0.41之间, 平均为0.35; 3 560~3 568 m井段气态烃指数介于0.07~0.15之间, 平均为0.103, 轻重比介于0.30~0.49之间, 平均为0.39。这3段的气态烃指数大于0.07, 轻重比大于0.3, 指示其可动性好, 是页岩油勘探开发的“ Ⅰ 类甜点” 段。3 551~3 553 m井段气态烃指数介于0.056~0.066之间, 平均为0.061, 轻重比介于0.26~0.28之间, 平均为0.27; 3 558~3 559 m井段气态烃指数介于0.023~0.062之间, 平均为0.042, 轻重比介于0.21~0.26之间, 平均为0.24, 其可动性次之, 是页岩油勘探开发的“ Ⅱ 类甜点” 段。通过准确测定页岩油的气态烃和游离烃含量, 可实现页岩油可动性精准评价, 综合分析认为, 取心段整体具有良好的页岩油可采潜力, 分段看可动性存在差异, 存在可动性更好的层段, 指示为页岩油勘探的更有利层段, 为后续测试开发方案的设计提供了依据。

(1)四温阶密闭热解技术获得的S0值是现场岩石热解的35.7倍(平均值), S1整体上变化趋势一致, 表明四温阶密闭热解录井技术可有效避免轻质烃类散失, 实现了气态烃和游离烃含量的精确测定。

(2)应用四温阶密闭热解技术对涠洲X构造WYX 1井进行可动性评价, 取心段的S0值介于0.41~2.67 mg/g之间, S1值介于0.99~8.47 mg/g之间, OSI值介于84~637 mg/g之间, 气态烃指数介于0.023~0.150之间, 轻重比介于0.21~0.49之间, 综合界定认为, 取心段整体上具有较好的页岩油可开采潜力, 存在可动性更好的层段, 指示为页岩油勘探的更有利层段。

(3)四温阶密闭热解技术为页岩油的可动性分析提供了一种可靠的方法, 在海上页岩油可动性的评价中具有重要的指导作用, 有望在页岩油勘探开发实践中发挥重要作用。

编辑 陈娟

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|