作者简介:唐莉 助理工程师,1977年生,1997年毕业于大港石油学校综合录井专业,现在中国石油渤海钻探第一录井公司主要从事期刊编辑工作。通信地址:300280 天津市滨海新区海滨街团结东路8号。电话:(022)25925983。E-mail:tangli002@cnpc.com.cn

塔河南岸是塔里木油田勘探开发增储上产的主要区域之一,以深层、超深层为主要勘探目标,但受二叠系火成岩发育影响,在钻井过程中,井漏、卡钻事故频发,严重制约了钻井提速。为此,在钻完井阶段通过地质工程一体化技术,提前进行井下事故复杂预警,减少钻井过程中工程事故复杂。即钻前利用地震、测井、录井识别方法,总结火成岩分布规律及火成岩相组合方式,进行单井岩性预测,建立地质风险预测模板,以此指导钻头选型,同时提前制定防漏措施;钻中利用元素、全岩、岩石薄片鉴定、扫描电镜等录井技术组合,从“化学成分+微观结构”角度识别火成岩岩性,建立火成岩识别标准,进行火成岩岩性识别,实现现场精准卡层、裂缝识别、可钻性评价,从而进行实时风险预警;钻后总结施工经验,完善二叠系火成岩段安全钻井提速模板,对后续钻井提供指导。运用地质工程一体化技术为优化火成岩发育区钻井施工提供了地质技术支撑,有效降低了区域事故复杂率,提升了钻井时效。

The south bank of Tarim river is one of the main areas for exploration and development of the Tarim Oilfield to increase reserves and production, with deep and ultra-deep layers as the main exploration targets. However, due to the development of Permian igneous rocks, frequent incidents of lost circulation and stuck occur during the drilling process, which seriously restrict the drilling speed. To this end, in the drilling and completion stages, the complexity early warning of downhole accidents is carried out in advance through the geology-engineering integration technology, so as to reduce the complexity of engineering accidents in the drilling process. That is, before drilling, seismic, well logging and mud logging identification methods are used to summarize the distribution of igneous rocks and the combination of igneous rock facies, to predict the lithology of a single well, to establish a geological risk prediction template, to guide the selection of drill bits, and to formulate lost circulation prevention measures in advance. During drilling, the combination of mud logging technologies such as elements, whole rock, rock thin section identification, and scanning electron microscope is used to identify igneous rock lithology from the perspective of "chemical composition + microstructure", establish igneous rock identification criteria, carry out igneous rock lithology identification, and achieve accurate site layer determination, fracture identification, drillability evaluation, so as to conduct real-time risk early warning. Post drilling, the construction experience is summarized, and the penetration rate improvement template for safe drilling in Permian igneous rock sections is perfected, which provides guidance for subsequent drilling. The geology-engineering integration technology provides technical support of the geology for the optimization of drilling construction in igneous rock development area, effectively reduces the regional accident complexity rate, and improves time efficiency of drilling.

塔里木河南岸(简称塔河南岸)是塔里木油田未来增储上产的主要区域之一, 近年来, 该区域部署了塔里木油田80%以上的超深定向井和水平井, 成为塔里木油田钻探施工难度最大的区域之一。经过多年来深井、超深井的施工部署, 构建了较为完善的钻完井配套工艺技术体系, 但仍存在一些施工难点, 如二叠系发育破碎性的火成岩, 地层可钻性差、易漏失、易垮塌, 极大地阻碍了钻井提速。因此, 亟需在防控钻探事故复杂, 确保优快钻井方面寻求技术突破。

录井技术是油气勘探开发过程中建立岩性剖面、划分地层, 以及发现和评价油气层最及时、最直接的手段, 同时也是实时监测工程参数、预报事故复杂, 为钻井安全施工提供保障的有效方法。为了加快塔河南岸超深层勘探开发进程, 基于“ 地质+工程” 一体化施工理念, 以富满油田为例, 针对阻碍安全钻井的火成岩进行地质研究, 强化随钻地质工程预监测, 提升地质工程一体化作业能力, 有效降低钻井事故复杂, 提高钻井施工时效, 为塔里木盆地复杂超深探区快速钻井和高效开发提供技术支撑。

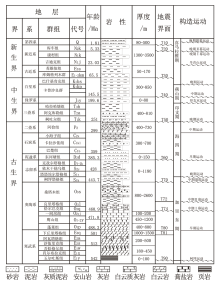

富满油田主体位于新疆沙雅县和库车市境内的塔河南岸地区, 其北部为哈拉哈塘油田和塔河油田, 南部为塔中Ⅰ 号凝析气田。富满油田包括玉科、哈得、富源、跃满、鹿场、果勒、满深等区块。自上而下发育的地层为新生界第四系、新近系、古近系, 中生界白垩系、侏罗系、三叠系, 古生界二叠系、石炭系、泥盆系、志留系、奥陶系、寒武系(图1)。

该油田二叠系发育有火成岩地层, 其岩性复杂, 可钻性差, 钻井过程中钻井液漏失、地层垮塌风险极高, 严重影响钻井时效。因此, 如何预测火成岩分布规律并在钻井过程中准确识别火成岩岩性特征, 为钻井工程提前制定措施提供依据, 对于该区域的安全高效钻井意义重大。

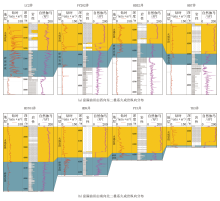

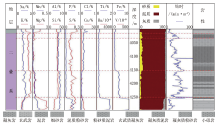

塔里木盆地经历了震旦纪-寒武纪、晚奥陶世-志留纪、二叠纪和白垩纪四期岩浆活动, 尤以二叠纪岩浆活动最为剧烈、规模最大[1]。结合塔河南岸富满油田已钻井资料, 选择有代表性的火成岩发育段进行对比分析表明, 二叠系地层包括火成岩段和碎屑岩段两部分, 上部为火成岩段, 下部为碎屑岩段(图2), 整体岩性特征为巨厚层状凝灰岩及玄武岩夹中厚-巨厚层状泥岩、粉砂岩及中厚层状泥灰岩。火成岩在富满油田广泛分布, 其火成岩底界埋深4 400~5 400 m, 厚度为60~800 m。由西向东, 跃满区块火成岩最为发育, 哈得、玉科区块逐渐减薄; 由南向北, 火成岩逐渐变薄。

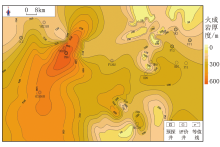

富满油田二叠系火成岩地层呈区域性不均匀分布, 平面上二叠系火成岩主要集中于跃满和果勒区块, 以YM 6井区域厚度最大, 其中YM 6井和YM 102井火成岩钻厚分别达637、624 m, 而YM 231H井钻厚仅2 m, 其他区域火成岩厚度在22~230 m之间。总体而言, 二叠系火成岩厚度在平面上的变化与火山活动强度、火山口密度、古地貌等多因素有关, 一般火山活动越强、火山口越密集、古地貌越低部位, 火成岩厚度越大, 反之则厚度越小[2](图3)。

二叠系火成岩地层可钻性普遍较差, 局部可钻性中等。火成岩厚度及岩性在不同区域变化较大, 整体以火山喷出岩为主, 岩性主要是凝灰岩和玄武岩, 部分含安山岩和英安岩。岩性组合一般上部为厚层灰褐色、灰白色、灰色凝灰岩, 下部为薄层灰黑色玄武岩, 个别井凝灰岩和玄武岩间互出现, 凝灰岩厚度较大, 个别井出现英安岩。纵向上不同岩性火成岩呈现多旋回性(图4), 火成岩成岩模式无规律性。说明该区域火成岩应由多火山口、多期次交替喷发而形成, 且各地质时期火成岩喷出的强度、方式不同[3]。

地质工程一体化技术是指在现场钻井过程中, 录井、钻井、定向井、泥浆、固井等各井筒相关作业相互配合, 以钻井为主体, 以地质为依据, 开展钻前预测分析、钻中实时监测、钻后总结评价, 达到提高单井产能和有效抑制工程事故复杂发生率目的, 进而实现钻井整体效益最大化的技术。

利用已钻井的录井、测井、地震资料进行钻前单井岩性预测, 首先用火成岩的测录井响应特征进行地震资料的层位标定, 根据其地震属性、地震反射特征等进行岩性识别与综合预测, 然后通过地震剖面追踪预测火成岩的分布规律特征。借此为钻头选型和建立地质风险预测模板提供依据。

2.1.1 火成岩测井定量识别

根据测井曲线的形态特征及参数值可划分岩性, 通过统计同一岩性在不同井段曲线数值的分布范围, 可确定本地区火成岩的测井响应特征。

由表1和图5可以看出, 不同的火成岩岩性具有不同的测井曲线和数值响应特征, 由此可以识别岩性。该区的火成岩主要有凝灰岩、英安岩和玄武岩。利用自然伽马识别火成岩岩性是最有效的方法之一, 电阻率、声波时差在分辨火成岩方面亦有较高的可信度。因此, 研究区主要采用自然伽马、电阻率、声波时差来识别划分火成岩岩性。

| 表1 火成岩测井参数响应数据 |

2.1.2 火成岩地震相识别

基于地震波形在空间的变化可对火成岩进行岩性分析, 刻画出二叠系火成岩不同岩性的边界, 并建立富满油田火成岩地震响应特征识别模式, 在横、纵向剖面上对火成岩岩性进行分类识别[4, 5]。

依据已钻井的火成岩岩性所对应的地震相响应特征, 可以对整个区域剖面进行精细划分。通过井震层位标定表明, 富满油田二叠系地震相主要分为空白相、杂乱相和平行相(图6):空白相以凝灰岩、英安岩为主, 以跃满区块居多, 钻井过程中易发生钻井液漏失; 杂乱相以凝灰岩、玄武岩为主, 主要分布于果勒-富源-满深过渡区块; 平行相以玄武岩、火山沉积岩为主, 以跃满-哈得-玉科-富源区域居多, 钻井过程中易发生卡钻。以跃满西区块为例, 3种地震相均可见, 自西向东分别为平行相、杂乱相和空白相(图7)。

2.1.3 建立地质风险预测模板

在钻井施工前, 基于录井、测井和地震资料的深入研究, 对目标区域进行了综合地质分析, 以深化对区域火成岩岩性及其分布特征的认识。基于这些研究成果, 构建了富满油田安全钻井施工的地质风险预测模板(图8), 旨在指导钻头的合理选型, 并提前规划有效的防漏措施。

针对二叠系火成岩的不同成岩模式, 制定了区域提速技术模板。在二叠系地层中, 研究采用以下3种技术方案:一是应用PDC钻头(型号U613S/U516S)配合扭冲技术, 以提高钻井效率; 二是采用PDC异型齿钻头(莱州原野HS5191DRTVB, 五刀翼, 19 mm)配合螺杆, 以增强钻头的抗冲击性, 特别适用于硬脆的二叠系地层, 实现快速钻进; 三是结合复合钻头与常规钻具, 进一步提升钻井作业效率。

通过对二叠系的漏失机理进行研究发现, 孔缝发育是漏失的主要控制因素, 而漏失机理主要是由压差引起的扩展性致漏。此外, 还发现3种地震相均存在漏失的可能性:空白相的漏失量较大, 杂乱相可能发生局部漏失, 而平行相的漏失可能性相对较小。为有效应对漏失问题, 制定了二叠系的防漏堵漏措施, 即在钻至二叠系火成岩段之前, 采用聚磺钻井液体系, 以降低钻井液的失水量, 并强化其刚性因子, 从而改善泥饼质量; 在钻进过程中, 将根据漏失的程度, 合理调整钻井液的密度, 同时, 控制氯化钾的添加量在3%~5%范围内, 沥青类防塌剂的添加量在3%~5%范围内, 以增强钻井液的抑制和防塌性能。

该地区火成岩岩性多样, 矿物成分复杂, 导致随钻岩性识别困难, 同时由于钻井新工艺的使用, 导致岩屑结构破坏严重, 对岩性识别及岩屑颜色的判别造成了干扰。为了准确识别火成岩岩性, 及时进行现场精准卡层、裂缝识别、可钻性评价, 进而进行实时地质风险预警, 在钻井过程中, 利用元素、全岩、岩石薄片鉴定和扫描电镜等录井技术对火成岩进行钻中实时监测, 通过“ 化学成分+微观结构” 的综合岩性识别方法, 随钻进行火成岩岩性分析, 解决了二叠系火成岩岩性随钻识别难的问题。

2.2.1 火成岩元素录井识别方法

元素录井主要应用于岩石成分精细定名、沉积环境区分, 进而拓展应用于储层脆性评价、地层对比分析, 可以准确识别岩性、卡准层位, 确保钻井顺利施工。

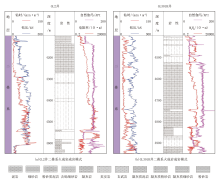

火成岩分类方法较多, 化学成分分类法是最重要的分类方法之一[6, 7, 8, 9, 10]。组成火成岩的矿物元素种类虽然很多, 但是主要集中于Si、Al、Fe、Ca、Na、K、Mg等12种造岩元素, 据此可以应用元素录井对这些特殊岩性的化学成分进行定量分析[11]。研究区内FY 4井火成岩元素录井剖面(图9)表明, 钻至二叠系凝灰岩层段时Si、K、Na元素含量明显增加, Mg、S元素含量明显减少; 钻至玄武岩层段时Si、K元素含量明显减少, Mg、Fe元素含量明显增加。由此可见, 通过元素组合响应特征可以为现场的岩性识别和地层划分提供更多岩石地球化学信息[12]。

富满油田二叠系火成岩分布广泛, 含有大段火山喷发岩, 如凝灰岩、安山岩、英安岩、玄武岩以及角砾岩等, 其主要造岩矿物为石英、长石、辉石、角闪石和方解石等, 而每种矿物的成分则由相对固定的化学元素组成。例如, Si元素主要在石英中富集, K元素主要存在于正长石和白云母中, Na元素主要存在于辉石类、角闪石类和长石类矿物中, 不同的矿物可以通过元素含量的相应变化反映出来, 因而通过元素含量可评价岩石的可钻性。深层火成岩样品中, 随着Si元素含量的增加, 岩石可钻性和硬度有增高趋势, 塑性系数有降低趋势; 随着K元素含量的增高, 岩石可钻性和硬度增高, 塑性系数显著降低, 脆性增强; Al、Fe、Mg元素为典型的塑性元素, 随着Al、Fe、Mg元素含量增加, 塑性系数增大岩石可钻性和硬度减小。因而通过不同元素含量可以评价岩石的可钻性[13], 指导钻头优选(图9)。

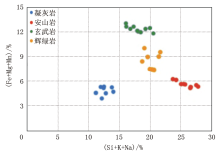

火山碎屑岩中特征元素含量主要取决于火山灰的原岩成分, 从基性岩到酸性岩, Si、K、Na元素的含量呈现逐渐递增的规律, Fe、Mg、Mn元素的含量则呈现逐渐递减的规律。因此, 可以利用以上这些元素的交会图板进行识别分析, 以代表浅色矿物的Si、K、Na元素作为横坐标, 以代表暗色矿物的Fe、Mg、Mn元素作为纵坐标, 建立火成岩岩性识别图板(图10)。通过图板投点可发现, 不同岩性的化学组成之间存在着显著的差异, 凝灰岩中浅色矿物含量为11%~14%, 暗色矿物含量为4%~5%; 玄武岩中浅色矿物含量为16%~21%, 暗色矿物含量为11%~13%; 安山岩中浅色矿物含量为23%~28%, 暗色矿物含量为5%~7%; 辉绿岩中浅色矿物含量为18%~22%, 暗色矿物含量为7%~10%[11]。

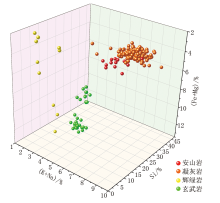

以主、副矿物含量为依据, 选取Si、K+Na、Fe+Mg作为3个坐标极, 构建火成岩岩性识别三维图板(图11), 可有效识别安山岩、凝灰岩、辉绿岩、玄武岩, 其中主矿物主要为斜长石(个别井也可见钾长石及其他类型的长石), 副矿物主要为云母、角闪石、辉石及磁铁矿。基于火成岩岩性识别三维图板, 建立了火成岩定量识别标准[14](表2)。

| 表2 火成岩定量识别标准 |

2.2.2 火成岩全岩录井识别方法

全岩录井是根据不同矿物在X射线下不同的衍射效应来判断岩石样品中晶体矿物组成及含量的录井技术。通过全岩分析可检测岩石中矿物组成, 确定地层矿物含量, 进而可评价地层岩石可钻性, 为划分地层和指导钻头选型提供重要依据。岩屑中充填的次生矿物越多, 说明地层中缝洞越发育, 由此通过全岩次生矿物占岩屑的比例, 进一步验证缝洞发育层段, 进行工程地质预警。

统计研究区10口井全岩分析岩样的矿物组成和黏土矿物相对含量进行分析, 结果表明:凝灰岩矿物组分以石英、斜长石、钾长石为主, 含少量方解石、硬石膏、铁白云石, 填充矿物包括黏土、石盐, 黏土含量为0.3%~36.4%; 玄武岩矿物组分以石英、斜长石、钾长石为主, 含少量磁铁矿、方沸石、辉石、角闪石, 填充矿物为黏土、方解石, 黏土含量为6.9%~25.4%; 安山岩矿物组分以石英、斜长石、钾长石为主, 含少量方解石、铁白云石, 填充矿物包括黏土、石盐, 黏土含量为16%~25.7%。

2.2.3 火成岩岩石薄片鉴定和扫描电镜分析

岩石薄片鉴定技术是基于晶体光学原理与方法, 利用偏光显微镜定量分析矿物成分, 对岩石的微观特征进行精细描述, 进而识别岩石类型, 并进行岩石精准定名的录井技术。扫描电镜技术是利用具有一定能量的电子束轰击岩石样品, 使电子和岩石样品互相作用, 产生一系列可识别信息, 再借助高倍电子显微镜对信息进行收集、处理, 并逐点扫描成像, 进而实现岩石结构、碎屑矿物成分、自生胶结矿物成分、孔隙类型、成岩现象鉴定及特征描述的录井技术。

通过岩石薄片鉴定和扫描电镜分析来识别不同火成岩的镜下特征:

凝灰岩(图12a)主要成分为凝灰质和砂质, 其中凝灰质含量约25%、砂质含量约75%, 其主要矿物成分为石英、钾长石、斜长石、含极少量云母。凝灰岩岩石抗风化蚀变程度较强, 其填隙物主要为凝灰质, 含少量泥质和凝块状黄铁矿, 见少量溶蚀孔隙, 部分凝灰质向水云母泥质转化, 见少量碎屑颗粒被方解石交代, 凝灰岩岩石可见裂缝发育, 缝宽0.05~0.30 mm, 裂缝被泥质等陆源碎屑半充填。

安山岩(图12b)主要成分为细小的凝灰质、火山角砾及陆源碎屑, 其中角砾成分主要为沉凝灰岩岩块、凝灰质粉砂岩岩块和酸性喷出岩岩块, 陆源碎屑成分主要为泥质和砂质, 凝灰质与泥质混杂分布于角砾间, 可见方解石交代现象。

玄武岩(图12c)与安山岩类似, 岩石主要成分为细小的凝灰质、火山角砾及陆源碎屑, 其中火山角砾成分主要为玄武岩岩块、沉凝灰岩岩块、凝灰质粉砂岩岩块和酸性喷出岩岩块, 陆源碎屑成分主要为泥质、方解石和砂质, 凝灰质、方解石与泥质混杂分布于角砾间, 可见方解石交代现象, 气孔零星发育, 面孔率约为3%。

辉绿岩(图12d)主要矿物为板状基性斜长石, 斜长石呈自形长板状杂乱分布, 其搭成的格架中充填他形辉石或磁铁矿, 部分暗色矿物发生蛇纹石化。局部具有嵌晶含长结构, 斜长石镶嵌于辉石晶体中。

通过上述镜下微观结构特征可以看出, 凝灰岩主要成分为火山灰, 与其他火成岩岩性区别较大。玄武岩和安山岩镜下特征相似, 区别在于玄武岩中斜长石微晶所构成的不规则间隙充填玻璃质或隐晶质, 安山岩中斜长石微晶呈交织状或半平行排列, 少见玻璃质及隐晶质。辉绿岩中斜长石和辉石颗粒大小相差不多, 在互相交叉的斜长石板状晶体的空隙中, 往往充填辉石的他形颗粒[11]。根据以上微观特征可以进一步区分火成岩的类别。

钻后总结施工经验, 总结区域火成岩岩性及分布特征, 据此深化区域火成岩岩性及分布特征对钻井过程中导致的地质风险的认识。火成岩岩性不同, 在钻井施工中导致的地质风险也有所不同, 如凝灰岩属于火山碎屑岩, 主要成分为火山灰, 表面粗糙而疏松, 孔隙大, 遇水后迅速膨胀, 这可能导致井壁不稳定风险; 玄武岩为喷出岩, 存在大量气孔和杏仁构造, 气孔填充物常为方解石、黏土等, 在钻井施工过程中易发生钻井液漏失; 安山岩具有斑状结构, 斑晶主要为斜长石, 由岩石性质和构造决定了其岩性特点是硬、脆、可钻性差, 导致地层易坍塌、易产生掉块。在此基础上, 进一步完善二叠系火成岩段安全钻井提速模板和区块地质风险预测模板, 为后续钻井提供指导, 也为区块其他钻井更安全快速钻进打下基础。

本文以研究区XY 1井为例, 阐述地质工程一体化服务的实钻效果。根据区域钻前地质预测成果编制了XY 1井地质风险防控方案, 以此指导钻头选型, 提前制定防漏措施。根据地质风险预测模板预告4 000~4 230 m钻遇火成岩, 岩性主要为凝灰岩、玄武岩, 可钻性差, 易发生卡钻、憋跳钻及井漏风险。根据地质风险防控方案, 建议钻井施工中应优选混合钻头/非平面齿/扭冲专用钻头; 提前制定防漏措施, 提前配备1%~3%随钻堵漏材料, 其中膨润土含量35~40 g/L以上(通过膨润土的护壁作用对裂缝进行封堵), 沥青含量6%~8%(利用沥青粒子的塑性变形对裂缝进行填充), 细目碳酸钙含量2%~3%, 全面提升封堵效果, 并采用静止堵漏、随钻堵漏、桥浆堵漏等工艺封控漏失层位。

录井随钻分析表明, 钻进至井深4 010 m时进入二叠系, 钻进至井深4 020 m时通过元素、全岩录井技术随钻分析可见, 岩屑中Mg、S元素含量降低, K、Na元素含量升高, 为火成岩凝灰岩的分层标志, 提示钻井施工方注意钻头磨损, 防止掉钻头等井下钻具事故发生; 钻进至井深4040 m时, 岩石薄片鉴定分析表明岩石主要成分为细小的凝灰质、火山角砾、陆源碎屑, 其中火山角砾成分主要为玄武岩岩块、沉凝灰岩岩块、凝灰质粉砂岩岩块和酸性喷出岩岩块, 陆源碎屑成分主要为泥质、方解石和砂质, 混杂分布于角砾间, 可见方解石交代现象, 气孔零星发育, 面孔率约为3%, 该层段孔隙发育, 提示钻井方注意防漏。钻井方悉数采纳上述地质提示意见, 二叠系地层钻井期间未出现任何事故复杂(图13), 由此确保了该井顺利完钻。

地质工程一体化技术在富源油田现场累计应用10口井, 均未发生井下恶性复杂事故, 钻井提速效果显著, 二叠系平均单趟钻进尺327 m, 平均机械钻速2.8 m/h, 较该区块以往钻井整体提速11%。同时亦为后期超深井的安全快速高效钻井提供了有利的技术支撑与保障。

针对塔河南岸二叠系地层火成岩发育、可钻性差、易漏失、易垮塌, 极大地阻碍了区域钻井提速这一问题, 以钻井为主体, 以录井为依据, 通过开展钻前预测分析、钻中实时监测、钻后总结评价, 成功实施了地质工程一体化服务模式。

(1)钻前进行地质研究, 基于地震相、测井识别火成岩的方法, 总结塔河南岸火成岩分布规律, 为钻前预测提供依据, 对比邻井事故复杂综合评价地质风险, 建立了区块地质风险预测模板, 为编制钻井施工方案提供依据。

(2)钻中进行随钻监测, 基于元素、全岩、岩石薄片鉴定和扫描电镜分析, 通过“ 化学成分+微观结构” 的综合识别火成岩方法, 随钻准确识别火成岩, 提前进行风险段预监测, 指导钻具组合优选及钻井液性能调整, 从而确保优快钻井。

(3)钻后总结区域火成岩岩性及分布特征, 据此深化区域火成岩岩性及分布特征认识, 进一步完善区块地质风险预测模板, 为区块其他钻井更安全快速钻进打下基础。

(4)通过富源油田现场10口井的应用表明, 采用地质工程一体化技术, 新钻井较该区块以往钻井整体提速11%, 应用效果良好, 实现了钻井安全提速, 同时亦为该区块后期超深井的快速高效钻井提供了有力的技术支撑与保障。

编辑 唐艳军

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|