作者简介:黄俨然 副教授,1983年生,2012年博士毕业于中国石油大学(北京)地质学专业,现在湖南科技大学主要从事油气成藏机理研究工作。通信地址:411201 湖南省湘潭市雨湖区桃园路2号湖南科技大学。电话:18273218606。E-mail:hyanran2006@hnust.edu.cn

目前琼东南盆地松南低凸起的勘探程度相对较低,潜山储层发育的规律性并不明显,物性变化较大,且低凸起上的构造及演化特征差异明显,其天然气富集成藏特征及影响因素是后续勘探开发所面临的亟需解决的问题。通过对松南低凸起上实钻井潜山储层包裹体的发育特征、均一温度分布,储层及圈闭特征和成藏过程研究,并结合失利井剖析,详细阐述油气充注富集成藏过程,明确松南低凸起潜山领域油气成藏模式。研究表明:区内发育多种类型的次生成因包裹体,主要发育在石英颗粒内或颗粒群裂隙带内,呈线状或带状分布;潜山储层的包裹体中大多有烃类显示,表明接受过油气的注入;含烃盐水包裹体的均一温度分布显示部分地区主要有一次油气充注;含CO2盐水包裹体的均一温度普遍高于含烃盐水包裹体,并且普遍高于地层所经历的古温度,反映了来自深部富含CO2高温流体的破坏作用,对晚期构造的破坏影响较大。综合含气井和失利井的成藏过程分析,明确了主要的成藏控制因素是盖层封盖能力和深部高温流体破坏的程度,为后续勘探开发提供了理论依据。

Songnan low uplift in Qiongdongnan Basin has relatively low level of exploration untill now. The regularity of buried hill reservoirs development is not obvious, and the physical properties change greatly, and there are significant differences in structural and evolutionary features on the low uplift. The enrichment and accumulation characteristics and influencing factors of the natural gas are urgent issues to be addressed in subsequent exploration and development. By studying the development characteristics and homogenization temperature distribution of reservoir inclusions, characteristics of reservoirs and traps as well as pool-forming process of buried hills drilled in Songnan low upright, and combined with the analysis of failed wells, the process of hydrocarbon charging, enrichment and accumulation are elaborated in detail, and the hydrocarbon pooling pattern in the buried hill field of Songnan low upright is clarified. This study presents that this area develops various types of inclusions, all of which are secondary in origin. These inclusions are mainly developed within quartz grains or grain-boundary fracture zones, appearing as linear or band-like distributions. Most of the inclusions in buried hill reservoirs show hydrocarbons, indicating that they have received oil and gas injection. The distribution of homogenization temperatures in hydrocarbon-containing brine inclusions suggests that there is main one hydrocarbon charging in parts of the buried hill. CO2-containing brine inclusions generally have higher homogenization temperatures than hydrocarbon-containing brine inclusions and the paleotemperature experienced by the strata, reflecting the destructive effect of deep CO2 rich high-temperature fluids,which has a significant impact on the destruction of late stage structures. The sealing capacity of caprock and the destruction degree from deep high-temperature fluids are the key control factors for hydrocarbons accumulation based on the analysis of accumulation process of gas bearing wells and failed wells, providing a theoretical basis for subsequent exploration and development.

琼东南盆地一直是海上油气勘探的热点地区, 位于南海北部大陆架西区, 是新生代陆缘拉张断陷型含油气盆地[1, 2], 其面积巨大, 深水区约占全盆地面积的75%左右[3]。近年来盆地深水区的勘探陆续取得突破[4], 在中央峡谷体系发现了多个优质气田, 在中东部的多个构造单元也发现了丰富的天然气[5, 6]。深水区的勘探实践表明, 连接主力生烃凹陷的凸起倾没端是有利的区带之一[7, 8]。

研究区松南低凸起北邻大规模生烃的松南-宝岛凹陷, 西南与为多个油气田供烃的陵水凹陷相邻[2, 9]。松南低凸起上YL 8区天然气藏的发现证实了潜山储层领域良好的勘探前景[10]。已有研究表明, 中生界花岗岩潜山风化壳是良好的储层类型[11, 12], 但不同时期花岗岩受风化演化, 进而受构造演化的控制非常明显。区域内不同潜山储层的形成、活动和发育特征差异明显, 油气运移充注成藏特征并不清楚, 构造活动尤其是断裂对气藏后期的影响作用也不明确。在琼东南盆地低凸起的斜坡带上进行了多次勘探钻井, 遇到了岩性复杂、储层非均质性强, 以及油气运移方向不明、富集成藏机理及主控因素不清、保存条件差异明显等认识方面的问题, 严重制约了潜山领域的勘探。通过对松南低凸起上实钻井潜山储层包裹体的发育特征、均一温度分布, 储层及圈闭特征和成藏过程研究, 并结合失利井的剖析, 详细阐述油气充注富集成藏过程, 明确松南低凸起潜山领域油气成藏模式, 探讨后期改造和破坏作用的影响, 为该区下一步的勘探提供理论依据。

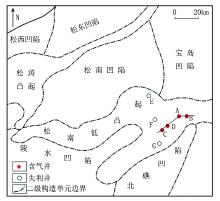

琼东南盆地为典型的被动大陆边缘盆地, 海水深度由西北向东南增大, 陆架区水深变化幅度较小(90~200 m), 陆坡往海槽(西沙北海槽)方向水体急剧加深, 从200 m迅速加深至2 000 m左右[13]。琼东南盆地具有典型的下断上坳的双层盆地结构特征:深部的下构造层, 即古近系始新统和渐新统崖城组、陵水组均属断陷、断坳期的湖相沉积; 上覆海陆过渡相的含煤沉积和海相沉积[3, 14], 发育有多凸多凹, 且各凹陷结构和沉积充填特点各异, 烃源岩热演化程度及生烃潜力亦差异明显[6, 10]。盆地总体呈现出南北分带、东西分段的结构特征, 松南低凸起位于北部隆起带, 断裂十分发育, 断层方向主要为东西向和北东-南西向, 对整个构造演化和沉降过程有着重要的影响[15]。松南低凸起被多个生烃凹陷所环绕, 呈现出多凹供烃的局面, 烃源条件良好。目前潜山领域的勘探主要集中在低凸起的东侧, 在这一区域主要发现了含A、B两井的YL 8-1和含C、D两井的YL 8-3两个潜山含气构造, YL 8-1和YL 8-3含气构造相距较远, 彼此独立。除此之外还有E、F、G 3口失利井(图1)。

潜山储层包裹体分析样品主要来自松南低凸起上的B、C、D、E、F、G井(A井除外), 分别采集了2、6、8、12、5、3个样品, 岩性均为中生界风化程度不一的花岗岩。包裹体寄主矿物类型主要为透明的硅酸岩类矿物, 薄片制备遵循SY/T 5913-2021《岩石制片方法》的相关规定。本次分析仪器为荧光显微镜及与之匹配的冷热台, 包裹体的尺寸控制在10~60 μ m之间, 并且距离薄片表面的理想深度在20~60 μ m之间, 这样有助于显微镜下观察及测量均一温度时包裹体本身保持稳定性, 不会因为温度的升高膨胀而被破坏。根据包裹体的形态、大小、分布特征及所处的寄主矿物情况, 区分继承性或成岩过程的流体类型包裹体, 后者是成岩作用过程中次生形成的流体包裹体, 能够反映成岩及油气成藏过程中的物理化学信息。

镜下观察研究区探井的包裹体类型主要包括盐水包裹体、含CO2盐水包裹体、含烃盐水包裹体、沥青质油类包裹体、油气包裹体及纯气相包裹体。它们均为次生成因, 主要发育在石英颗粒内或颗粒群裂隙带内, 呈线状或带状分布(图2), 不同产状间均一温度的变化不大。含烃盐水包裹体的均一温度可以反映烃类充注时的地层温度, 而盐水包裹体仅能反映成岩或次生变化时地层经历的温度。

(1)B井包裹体分析的样品主要集中在崖城组, 潜山储层样品仅有3 302 m和3 318 m两个, 而3 318 m样品包裹体不发育, 因此没有分析数据。3 302 m样品的含CO2盐水包裹体非常发育, 多个薄片分析统计显示含CO2盐水包裹体占比为5%左右, 部分甚至达到5%~10%, 此类包裹体的均一温度在高于250 ℃时不均一, 因此无法测得此类包裹体的均一温度。该井包裹体均一温度的数据全部来自于盐水包裹体, 且盐水包裹体为主要发育的包裹体类型。

(2)C井潜山储层样品中含CO2盐水包裹体占比大多为5%, 也有部分样品发育极少。含CO2盐水包裹体均一温度在高于250 ℃时也不均一且无法测得, 因此该井包裹体均一温度的数据全部来自于盐水包裹体。

(3)D井潜山储层样品在荧光下显示粒间孔隙含油, 呈弱黄绿色荧光, 主要发育一期次的油气包裹体, 发育丰度中等偏低, 含油气包裹体丰度(GOI)在1%~3%之间。含烃盐水包裹体较为发育, 该井包裹体均一温度的数据全部来自于含烃盐水包裹体。

(4)E井没有油气显示, 样品包裹体较不发育, 主要有盐水包裹体和含CO2盐水包裹体, 但荧光下可见到沿颗粒表面分布的少量黄色沥青质油类包裹体及混合烃类。该井包裹体均一温度的数据全部来自于盐水包裹体。另外, 没有发现沥青质油类包裹体与含CO2盐水包裹体共存的现象。

(5)F井样品中包裹体较为发育, 主要为纯气相包裹体, 还有少量含烃盐水包裹体。包裹体均一温度的数据全部来自于盐水包裹体。

(6)G井的潜山储层样品中发现有大量含烃盐水包裹体, 一期次的油气包裹体发育丰度不一, GOI在0~5%之间。该井包裹体均一温度的数据全部来自于含烃盐水包裹体。

本次研究的均一温度根据次生包裹体类型可以分为B、C、E、F 4口井和D、G两口井两组进行统计分析。B、C、E、F井的实测均一温度均来自于盐水包裹体, 而D、G井的实测均一温度来自于含烃盐水包裹体。综合包裹体发育类型、产状及均一温度分布, 可以总结以下几点特征:

(1)盐水包裹体的均一温度普遍大于含烃盐水包裹体。

(2)含CO2盐水包裹体非常发育的B井和C井均一温度普遍高于其不太发育的E井, 也高于纯气相包裹体非常发育而未检测到含CO2盐水包裹体的F井。

(3)含烃盐水包裹体D井和G井的均一温度仅有一个温度集中分布区间, 暗示仅有一期油气充注(图3)。

实际钻遇地层表明:YL 8-1构造在三亚组与潜山之间还残存有一定厚度的崖城组, 且崖城组厚度由A井至B井逐渐变厚, 而往西南方向尖灭; 位于西南方向的YL 8-3构造上的C井与D井显示, 三亚组直接不整合接触于中生界花岗岩潜山之上。4口勘探发现井测井解释成果显示(表1):区域气藏的规模大, 气层厚度整体较大, C井的气柱高度最大, 可达111.0 m, 气层的分布主要受构造、储层等因素的综合控制, 整体从上往下为气层、气水同层或含气水层, 物性较差的干层或致密层作为其中的隔层, 但规模不大; YL 8-1构造上的A井的气层主要为连续不间断分布, 与A井相比, 构造低部位的B井含气情况较差, 气层规模小且非常分散, 其崖城组顶部分布有一定气层, 潜山储层的顶部仅有部分含气水层, 甚至在三亚组都发育大量薄的含气层; YL 8-3构造上的C井和D井基本为同一气水界面, 相对低部位的D井在气水界面之下还发育大量厚层的含气水层, 反映了潜山储层非常显著的非均质性。

| 表1 松南低凸起4口勘探发现井测井解释成果 |

天然气碳同位素分析显示:4口井潜山储层天然气均为典型的富烃气及干气, 且乙烷的碳同位素符合煤型气大于-28.1‰ 的标准[16], 属于煤型气, 与周缘地区一致。4口井储层天然气同位素分布特征相似, 来源相同[4, 17]。综合研究认为, YL 8区潜山气源主要来自松南-宝岛凹陷崖城组主力烃源岩, 在由凹陷至低凸起侧向长距离运移过程中, 重烃组分逐渐损失, 轻碳同位素逐渐富集。

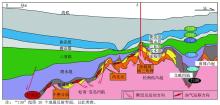

受风化作用、所处古地理位置及环境的综合影响, 一般潜山风化壳的物性变化明显, 并且风化裂缝带本身的物性差异也大, 因此区内的潜山储层物性变化显著。4口井的测井解释显示:除B井外, 其他3口井相对致密的潜山储层均比较发育; B井崖城组扇三角洲砂岩的储层物性整体高于潜山储层。东北向的研究区过C-D-A-B井地震剖面解释如图4所示, 深部断裂、地层不整合面、潜山风化带、潜山储层或崖城组扇三角洲储层共同构成了油气远距离向上运移的输导体系, 图中T 40-T 70为新生代梅山组至崖城组各层位的地震界面, T 100为始新统的底界, Tj为地震识别出裂缝大量发育的风化壳底界。

根据气藏分布特征可知, 研究区主要发育了“ 潜山+地层+构造” 综合控制的复合型圈闭, YL 8-1构造上的A井上覆的崖城组砂岩储层是另一套规模较大的含气层; 而B井上覆崖城组也发育有大量砂岩储层, 但气藏规模小, 且盖层三亚组的部分砂岩也饱含天然气, 因此研究认为, B井含气规模小主要是由于盖层的封盖能力不足。实钻证明:YL 8-1构造潜山储层与上覆可能残存的崖城组扇三角洲砂岩储层之间没有隔层, 而是形成一个含气构造和两套含气层, 其上的三亚-梅山组则成为了直接盖层。受快速沉降埋藏影响, 乐东、陵水、松南、宝岛凹陷普遍存在异常高压[18, 19], 然而根据中海油相关资料, 松南低凸起上的压力系数仅为1.0~1.1, 因而存在从凹陷指向低凸起的深侧向流体运移趋势。

综合包裹体的发育及均一温度分布特征显示, 松南低凸起三亚组之后为持续埋藏沉积, 现今埋深应为最大埋深厚度, 现今地温应为最大地层温度。与此同时, 其均一温度普遍高于最大古地温, 尤其是盐水包裹体的均一温度, 说明低凸起上所有井都不同程度受到深部高温流体的影响, 尤其是B、C、E井。现今B井中仍产出约15%的CO2, 深部富含CO2的高温流体可能有长期多次的充注, 而其天然气富集和产出情况并不理想。其他产气井也有CO2产出, 但占比一般不超过1%, D井尽管距离C井很近, 但其含烃盐水包裹体的均一温度主要集中分布于100~120 ℃之间, 说明它们可能都不在深部含CO2高温流体运移的主要路径上, 受其影响有限。含气井与失利井均未发现含CO2盐水包裹体与含烃盐水包裹体同时出现的现象, 因此含CO2高温流体充注的气洗作用破坏可能也是影响油气成藏的原因之一, 破坏程度取决于这些高温流体充注规模。

在失利的E、F、G井中, E井潜山储层大多发育有沥青质油类包裹体及混合烃类, 反映了该井有油气经过或停留过, 而沥青质成分说明油气中含有一定的重烃组分, 符合上述从松南凹陷向松南低凸起运移过程中重烃组分减少的趋势。E井潜山储层上覆的三亚组盖层厚度大, 封盖能力较好, 但该井处在松南凹陷到松南低凸起的中间位置, 其所处构造位置较低; 虽然潜山风化壳较发育, 砂化带、风化裂缝带和水平潜流缝洞带都有分布, 但相较而言, 实际物性相对偏低; 包裹体特征还显示沥青质油类包裹体及混合烃类样品之间发育有含CO2盐水包裹体的样品, 两者共存的现象也说明了高温含CO2流体充注对油气的破坏。因此, 构造部位低、潜山物性差和流体破坏可能共同导致了油气在E井并没有富集成藏。

图4显示松南低凸起上多数井的三亚-梅山组是潜山气藏的直接盖层, 而F井实钻地层显示没有发育梅山组沉积, 且三亚组厚度仅有69 m, 封盖能力明显不足。包裹体发育也证实F井盖层三亚组之上的黄流组砂岩也有油气显示, 深部的天然气(包括烃气和CO2)在经过潜山后继续向上运移, 并且该井盐水包裹体的均一温度有多期次、宽区间、普遍较高的特征, 可能也有多期深部高温流体的破坏, 导致天然气在此也没有富集成藏。

G井位于松南低凸起上接近构造最高部位之处, 包裹体发育特征和含烃盐水包裹体的均一温度已证实, 有一期次的油气充注, 与D井相似。但与之不同的是其均一温度更高, 地层埋深却更浅, 且超过了最大古地温, 说明该井也受到了高温流体的影响。其潜山储层和崖城组扇三角洲砂岩储层物性较好, 尽管潜山之上的崖城组较厚, 但在崖城组之上仅有30 m厚的梅山组, 缺失了三亚组, 封盖能力不足, 因此也未能富集成藏。

整体上来自深部含CO2的高温流体对研究区的油气富集成藏有重要影响, 深部含CO2的高温流体长期多次的活动是伸展背景下深部断裂活动活化的迹象。构造研究已表明, 在古新世-渐新世, 松南低凸起主要进入差异伸展阶段, 边界断层控制了差异抬升的幅度, 因此这些晚期局部的构造运动成为深部流体上涌破坏油气藏的作用来源[20]。前人研究认为, 东沙运动是琼东南盆地范围内一次重要的构造活动期, 活动期可能为中中新世晚期-晚中新世末期或早上新世, 发育时间范围说法不一, 有14.5 Ma、13.7~7.2 Ma和5.5 Ma等[13, 15]。构造运动的表现形式主要包括褶皱变形、沉积间断、地层侵蚀或断裂及岩浆活动[21], 这些活动在不同地区的地震剖面上都有典型发育特征, 实钻探井显示各井有不同程度的地层缺失。

新构造运动主要表现为上新世-更新世的快速沉降, 由于周边板块运动及南海扩张, 形成特殊的深部构造背景, 地幔隆升、地壳差异伸展, 区域应力场改变导致盆地陆架陆坡转折带沉积体的滑塌陷落、盆地的快速沉降, 并在局部应力集中而失去平衡的区域产生地体变形或形成断裂[21, 22], 这些是新构造活动形成深部构造的成因, 也是深部含CO2高温流体运移的重要因素, 并且是导致晚期构造破坏油气藏的主要动力机制。

综合上述分析认为:(1)松南低凸起上的天然气成藏是松南-宝岛凹陷晚期生成的天然气, 经沟通下伏地层的断裂、地层不整合面、潜山风化裂缝带、潜山储层或崖城组扇三角洲储层组成的输导体系向南、向上侧向运移形成, 松南低凸起上现有钻井的潜山储层都有不同程度的油气显示; (2)YL 8区的天然气富集成藏是封盖条件、圈闭捕获保存、适当高部位、构造活动破坏小和受深部含CO2高温流体影响小等一系列成藏要素匹配良好带来的结果; (3)松南低凸起潜山气藏成藏模式如图5所示, 成藏主要控制因素是盖层封盖能力和受深部含CO2高温流体的破坏程度, 另外, 三亚-梅山组直接盖层的发育情况和厚度大小对最终是否富集成藏也有较大影响。

(1)琼东南盆地松南低凸起区周缘生烃凹陷发育, 油气资源量丰富, 可以为潜山圈闭提供足够的油气资源。潜山储层包裹体中大多有烃类显示, 表明了这些储层接受过油气的注入。

(2)包裹体特征显示:含烃盐水包裹体的均一温度分布显示主要有一期次的油气充注; 不同类型包裹体的均一温度普遍高于地层所经历的古温度, 因此来自地下深部富含CO2高温流体对气藏的气洗和破坏值得重视, 也反映了晚期构造的破坏影响较大。

(3)松南低凸起上天然气的富集成藏是封盖条件、圈闭捕获保存、适当高部位、构造破坏小和受含CO2高温流体影响小等一系列成藏要素匹配良好带来的结果。综合分析显示, 成藏主要控制因素是盖层封盖能力和深部高温流体破坏的程度。

编辑 郑春生

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|