作者简介: 赵军 工程师,1988年生,2015年硕士毕业于中国地质大学(武汉)地质工程专业,现在大港油田公司勘探开发研究院主要从事油气勘探目标评价工作。通信地址:300280 天津市滨海新区海滨街道大港油田勘探开发研究院。E-mail:zhaojun58@petrochina.com.cn

页岩油作为非常规能源之一,在助力油田增储上产方面作用突出。然而,页岩油开采难度较大,施工成本较高,需要明确页岩油富集因素,以便实现精准定位、效益开发。针对渤海湾盆地歧口凹陷歧北次凹沙三段页岩层系,通过开展不同岩相类型的有机质和滞留烃对比分析,明确具有工业价值的含油气岩相类型;通过建立矿物组分与游离烃的交会关系,分析裂缝数量与纹层数量的相关性,明确页岩油赋存空间的主要控制因素。研究表明,该区域沙三段以纹层状页岩和层状泥页岩为页岩油主要的富集岩相,孔隙结构较好,有机碳含量高,层理缝密度大,滞留烃和游离烃含量较高,具有生产开发优势。研究认为,岩相类型、有机质类型和丰度、热演化程度、岩石矿物组成、纹层数量是影响页岩油富集高产的主要因素。

As one of the unconventional energy sources,shale oil is important in increasing reserves and production. However,due to the difficulty in mining shale oil and the high construction cost,it is necessary to clarify the shale oil enrichment factors in order to achieve accurate positioning and effective development. Based on the shale layers of the Es3 of Qibei subsag in Qikou Sag of the Bohai Bay Basin,comparative analysis of organic matter and occluded hydrocarbons of different lithofacies types is carried out,and the lithofacies types containing oil and gas with industrial value are clarified. By establishing the intersection relationship between mineral composition and free hydrocarbons,and analyzing the correlation between the number of fractures and laminae,the main controlling factors in the shale oil occurrence space are clarified. Research shows that the laminated shale and bedded mud shale are the main enriched lithofacies of shale oil in Shahejie Formation of the area,with good pore structure,high organic carbon content,high density of bedding fractures,and high occluded and free hydrocarbon content,which has production and development advantages. The study shows that lithofacies type,organic matter type and abundance,thermal evolution degree,rock minerals composition,and the number of laminae are the main factors affecting the enrichment and high yield of shale oil.

在常规油气勘探领域, 构造-岩性油气藏凭借其规模较大、成本较低、油气富集程度较高等主要特征, 成为地质学家和石油企业重点关注的对象, 其勘探开发程度较高, 导致剩余常规资源可发现难度较高。近些年来, 得益于地质理论和工程技术方面取得的突破, 非常规油气资源的商业价值逐渐受到重视, 成为新的研究热点[1]。页岩油气勘探开发新思路和新方法的探索, 促使美国成功开发海相页岩油气, 并使之成为重要的油气生产国[2]。国内非常规油气资源以陆相细粒岩为主, 相继在渤海湾盆地孔店组、四川盆地侏罗系、鄂尔多斯盆地延长组7段、松辽盆地青山口组、准噶尔盆地二叠系等[3, 4, 5, 6, 7]层系取得突破。

与北美海相页岩层系相比, 国内陆相页岩层系受古气候变化、构造运动、火山活动等的影响更加明显, 页岩油气富集机理更加复杂。付金华等[8]对鄂尔多斯盆地延长组7段陆相页岩油富集条件进行研究认为, 宽缓的坳陷型湖盆为泥页岩发育提供了空间, 强还原环境是有机质保存的基础条件, 高有机碳的生、排烃为页岩油在源内运移提供动力, 微米-纳米级孔隙提供了油气存储空间。李晓慧等[9]对玛湖凹陷风城组页岩油富集条件进行分析认为, 在有机碳含量0.60%~1.30%、孔隙度4.00%~6.50%、渗透率0.02~1.00 mD、裂缝密度10~32条/m、压力系数1.2~1.5条件下, 页岩油发生富集, 当地质参数高于上述数值时, 页岩油高效富集。

渤海湾盆地歧口凹陷歧北次凹沙三段页岩层系发育, 有机碳含量1%~3%, 有机质成熟度普遍大于0.7%[10, 11], 烃源岩品质好。目前, 该区研究主要集中在岩石微观孔隙结构和沉积特征方面, 页岩油富集因素研究不够深入, 制约着该区沙三段页岩油大规模效益开发。因此, 有必要在沙三段深入开展页岩油富集主控因素分析, 明确页岩油主要富集岩相类型, 分析页岩油赋存空间的主要影响因素。

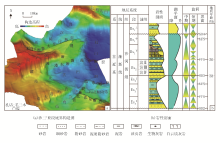

黄骅坳陷歧口凹陷是渤海湾盆地典型的古近系-新近系断陷湖盆之一[12, 13, 14], 区内深大断裂发育, 近东西向断层将歧口凹陷分割为5个次级负向构造单元, 分别是歧口主凹和北塘、板桥、歧北、歧南次凹。歧北次凹位于歧口凹陷的西南部, 其东北部逐渐过渡到歧口主凹, 西南部毗邻孔店-羊三木凸起, 东部、东南部分别以歧东断裂、南大港断裂为界, 西南部边界到港西凸起[15, 16]。沙三段页岩油沉积时期对应于歧口凹陷最大湖泛面, 沉积物以半深湖-深湖相泥页岩为主, 还有部分来自港西凸起的近岸水下扇和沧县隆起的远岸水下扇沉积(图1)。

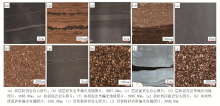

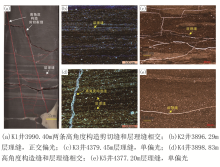

根据钻井取心资料划分出5种岩相:纹层状页岩、层状泥页岩、块状泥岩、块状钙质泥岩、层状粉砂岩(图2), 其具体性状分析如下。

(1)纹层状页岩:暗色有机质和黏土纹层较发育, 单层厚度< 1 cm, 长英质含量> 40%, 黏土含量< 40%, TOC通常> 1.0%, 平均1.5%, 含黄铁矿(图2a、图2b)。

(2)层状泥页岩:浅灰色泥岩与深灰色页岩互层, 单层厚度> 1 cm, 长英质含量> 40%, 黏土含量< 40%, TOC≥ 0.6%, 平均1.2%(图2c、图2d)。

(3)块状泥岩:浅灰色-灰色块状, 纹层不发育, 长英质含量≥ 40%, TOC通常在0.2%~1.2%之间(图2e、图2f)。

(4)块状钙质泥岩:黄灰色块状, 纹层不发育, 碳酸盐岩含量> 20%, 发育泥粉晶云岩, TOC为0.2%~1.0%(图2g、图2h)。

(5)层状粉砂岩:深灰色层状, 粉砂质结构, 长英质含量≥ 50%, 黏土含量< 35%, TOC为0.4%~1.0%(图2i、图2j)。

在实际生产中, 夹薄层砂岩或碳酸盐岩的纹层状页岩、层状泥页岩是目前工业油气产量较高的页岩岩相。因此, 需重点关注纹层状页岩、层状泥页岩的油气富集因素。

3.1.1 岩相影响有机质的类型和丰度

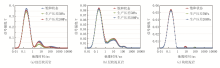

不同岩相有机碳含量(TOC)和生烃潜量(S1+S2)以及氢指数(HI)分布特征差异(图4)表明, 岩相对有机质的类型和丰度影响较大。

(1)纹层状页岩有机碳含量最高, TOC在0.9%~2.5%之间, 平均1.5%, 生烃潜量2~8 mg/g, 其氢指数150~400 mg/gTOC, 以Ⅱ 1型干酪根为主。

(2)层状泥页岩有机碳含量次之, TOC在0.5%~2.4%之间, 平均1.2%, 生烃潜量1~10 mg/g, 其氢指数100~400 mg/gTOC, 以Ⅱ 1型干酪根为主。

(3)块状泥岩的有机碳含量在0.2%~1.2%之间, 平均0.76%, 生烃潜量0.2~4.0 mg/g, 其氢指数100~300 mg/gTOC, 以Ⅱ 2型干酪根为主。

(4)块状钙质泥岩的有机碳含量在0.2%~1.0%之间, 平均0.68%, 生烃潜量0.5~2.0 mg/g, 其氢指数100~300 mg/gTOC, 以Ⅱ 2型干酪根为主。

(5)层状粉砂岩的有机碳含量在0.4%~1.0%之间, 平均0.65%, 生烃潜量0.5~2.5 mg/g, 其氢指数120~200 mg/gTOC, 以Ⅱ 2型干酪根为主。

总体而言, 纹层状页岩和层状泥页岩有机碳含量较高, 平均大于1.2%, 干酪根以Ⅱ 1型为主; 而块状泥岩、块状钙质泥岩和层状粉砂岩的有机碳含量较低, 干酪根以Ⅱ 2型为主。

3.1.2 岩相影响滞留烃的含量分布

根据不同岩相对应的地化参数(表1)表明, 纹层状页岩和层状泥页岩的滞留烃含量较高, 分别为2.0~3.6 μ g/g、1.2~3.7 μ g/g, 一般是块状泥岩、层状粉砂岩的2~3倍, 其次是块状钙质泥岩, 为2.8 μ g/g。

| 表1 不同岩相对应的地化参数 |

根据不同岩相与有机质类型和丰度的分析结果, 纹层状页岩和层状泥页岩有机碳含量高, 生烃基础良好。并且由于纹层状页岩和层状泥页岩的大孔隙数量多, 裂缝较为发育, 即烃类赋存的孔隙空间较为发育, 因此, 具备较高的滞留烃和游离烃(S1)含量。块状钙质泥岩的滞留烃含量高于块状泥岩, 是因为块状钙质泥岩孔隙结构优于块状泥岩, 可为滞留烃提供富集空间, 因此其荧光光谱强度高于块状泥岩。层状粉砂岩具有低有机碳含量, 但发育较大的孔隙结构, 又邻近烃源岩, 生、排烃过程中的烃类就近富集在层状粉砂岩中, 因此, 层状粉砂岩的荧光光谱较强。

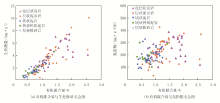

根据不同岩相的游离烃含量与矿物组分关系(图5)表明, 不同岩相游离烃的分布特征与矿物组分存在着较好的关联性。具体而言, 纹层状页岩和层状泥页岩的游离烃含量分布区间较大, 呈分散状; 块状泥岩、块状钙质泥岩和层状粉砂岩的游离烃含量分布区间较小, 呈集中状。

随着黏土矿物含量的升高, 纹层状页岩和层状泥页岩的游离烃(S1)呈现明显降低趋势, 黏土矿物含量从20%增加到40%时, 游离烃(S1)含量从1.4 mg/g降低到0.4 mg/g; 相应地, 块状泥岩和块状钙质泥岩的游离烃含量从0.8 mg/g降低到0.4 mg/g, 降幅相对较小, 表明黏土矿物含量升高会使页岩层系微观孔隙空间减小。长英质含量对游离烃分布特征的影响不明显, 表明长英质对页岩层系微观孔隙空间影响较小。随着碳酸盐岩含量的增加, 纹层状页岩和层状泥页岩的游离烃含量呈现增加趋势。游离烃的含量越高, 烃的流动性越好, 对于页岩油的开发越有利。

3.3.1 裂缝数量

通过岩心资料和扫描电镜观察可知, 页岩层系发育有构造裂缝(高角度剪切裂缝和近直立张性裂缝)、层理缝(图6)。构造裂缝和层理缝组成复杂的裂缝网络系统, 作为油气疏导体系和富集空间, 属于有利的“ 甜点” 类型。

构造裂缝多被钙质充填, 以高角度形态为主, 裂缝倾角60° ~90° , 开度较大, 一般大于100 μ m, 延伸长度较远, 一般为3~20 cm。层理缝多沿着矿物颗粒边缘延伸, 呈密集状发育, 以低角度为主, 裂缝倾角0° ~20° , 开度较小, 一般50~100 μ m, 延伸长度较短, 一般为2~10 cm。

裂缝平均密度50~140 条/m, 以层理缝为主, 占比可达80%以上, 层理缝对油气富集起到了重要作用。根据不同岩相裂缝发育平均密度分布统计(表2)表明:纹层状页岩的层理缝平均密度最高, 达112.10 条/m; 其次为层状泥页岩, 达86.25 条/m; 块状泥岩、块状钙质泥岩和层状粉砂岩的层理缝平均密度大致相当。

| 表2 不同岩相裂缝发育平均密度分布统计 |

3.3.2 纹层数量

在一定区域、厚度范围内, 页岩层系沉积时的古构造、水动力、气候、岩石矿物组成等条件大致相当, 因此有机质含量差异对裂缝能产生明显影响。有机质生烃强度增加, 可以促进裂缝的形成, 这是由于在烃类物质生成过程中, 酸性物质对层理缝进行改造、拓宽所致。

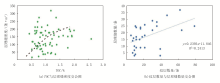

通过建立TOC与层理缝密度交会图(图7a)表明, TOC含量在0.5%~1.2%时, TOC含量的增加导致层理缝密度增加幅度较大; TOC含量增加到1.2%时, 层理缝密度增加的趋势趋于平稳, 这是由于生烃过程产生的增压作用、化学反应等达到了最大化。

通常纹层界面为力学薄弱面, 在受到应力作用时容易形成层理缝。通过建立纹层数量与层理缝数量交会图(图7b)表明, 纹层数量的增加, 相应地导致层理缝数量增加, 说明纹层数量是形成层理缝的物质基础, 纹层数量越多, 且TOC含量越高, 形成层理缝的可能性就越大。因此, 进一步印证了纹层状页岩和层状泥页岩是主要的富含油气岩相类型。

(1)歧口凹陷歧北次凹沙三段页岩油主要的富集岩相为纹层状页岩和层状泥页岩, 它们以弛豫时间0.01~1 ms的小孔喉和1~200 ms的大孔喉为主, 孔隙度、渗透率较好; 其有机碳含量较高, 平均大于1.2%, 以Ⅱ 1型干酪根为主, 生烃基础较好。

(2)纹层状页岩和层状泥页岩烃类赋存的孔隙空间较为发育, 因此具备较高的滞留烃含量。在岩石矿物方面, 黏土矿物含量抑制了游离烃含量, 而碳酸盐岩含量的增加对游离烃含量具有一定的贡献作用; 游离烃含量越高, 对开发越有利。

(3)纹层状页岩和层状泥页岩的层理缝最为发育, 可形成复杂的孔隙-裂缝网络空间, 为页岩油气的运移、储存提供了良好的条件, 可作为优质的页岩油富集条件。

(编辑 孔宪青)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|