作者简介:车正强 工程师,1995年生,2018年毕业于西南石油大学资源勘查工程专业,现在中国石油集团川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院从事录井技术研究工作。通信地址:610051 四川省成都市成华区建设北路1段83号。E-mail:zhengqiangche@gmail.com

四川盆地川东北地区凉高山组优质烃源岩是陆相页岩油气勘探开发的重要层位。为了指导该区域陆相页岩油气的下步勘探开发,通过岩石热解、扫描电镜和X射线衍射等录井技术进行储层的宏观、微观特征分析,深入探讨了凉高山组页岩油气主控因素。结果表明:凉高山组主要发育3类典型岩性组合序列,纵向上表现为一次较完整的湖侵-湖退旋回;不同烃源岩生烃潜力差异较大,其中黑色页岩的生烃能力最强,具有高总有机碳( TOC)、高游离烃( S1)、高热解烃( S2)的特征,而泥质粉砂岩的生烃能力最弱;优质页岩储集空间以无机孔、有机质孔和微裂缝为主,其主要矿物类型为石英和黏土矿物,储集性和可压裂性好。进一步分析认为,凉高山组大套优质湖相页岩主要受沉积环境控制,形成于水体较深的还原环境,有利于有机质的埋藏保存,较大的地层厚度使页岩油气难以克服运移阻力而多滞留于烃源岩的中部,且上部和下部页岩中少量油气可能在压力作用下部分发生了排运。综合分析认为,川东北地区凉高山组湖相页岩有机质热演化程度适中,微裂缝发育,可压裂性好,具有良好的页岩油气富集与开发潜力。

The high-quality source rock of Lianggaoshan Formation in northeastern Sichuan Basin is an important horizon for continental shale oil & gas exploration and development. To guide the future exploration and development of continental shale oil & gas in this area,the macro and micro characteristics of the reservoirs were analyzed by mud logging techniques such as rock pyrolysis,scanning electron microscope and X-ray diffraction,and the main control factors of shale oil & gas in Lianggaoshan Formation were deeply discussed. The following findings are obtained: There are three types of typical lithological combination sequences in Lianggaoshan Formation,which reflect a relatively complete lacustrine transgression-lacustrine regression cycle vertically; The hydrocarbon generation potential of different source rocks varies greatly,among which black shale has the strongest hydrocarbon generation potential with high total organic carbon( TOC),high free hydrocarbon( S1) and high pyrolytic hydrocarbon( S2),while argillaceous siltstone has the weakest hydrocarbon generation potential;The high-quality shale reservoir space is mainly composed of inorganic pores,organic pores and microfractures,and its main mineral types are quartz and clay minerals,with good reservoir performance and fracability. The following understandings have been obtained from the further analyses: The dominated high-quality lacustrine shale of Lianggaoshan Formation are mainly controlled by sedimentary environment and formed in reducing environment with deeper water bodies,which is conducive to the organic matter burial and preservation. The larger thickness of the strata makes it difficult for shale oil & gas to overcome the migration resistance and is mastly retained in the middle of the source rocks, and a small amount of oil & gas in the upper and lower shales may partially have expulsion and migration under pressure. It is concluded that the lacustrine shale of Lianggaoshan Formation in northeastern Sichuan Basin has the moderate degree of organic matter evolution,good microfracture development and fracability,and good potential for shale oil & gas enrichment and development.

页岩油气是指赋存于页岩层系中的烃类, 是非常规油气资源的重要组成部分。近年来, 四川盆地上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组海相页岩气的勘探取得了重要突破, 实现了规模化开发[1, 2]。而作为四川盆地陆相页岩资源增储上产的主要目的层, 侏罗系凉高山组也展现了巨大的开发潜力[3]。前人对其沉积环境、基本地质条件等进行了研究[4, 5], 但是对其优质烃源岩的储层特征及控制因素等关键问题研究较少。本文以川东北地区凉高山组为研究对象, 系统研究了其岩石组合类型、有机地球化学特征及孔-缝配置类型, 总结了页岩油气储层特征及主控因素, 为指导四川盆地侏罗系页岩油气下步勘探开发, 以及发展和完善陆相页岩油气理论提供参考依据。

四川盆地是重要的含油气盆地, 其主要构造单元包括川中古隆起平缓斜坡带以及川北古中坳陷低缓带等(图1)[6]。

晚三叠世, 由于上扬子海逐渐关闭, 四川盆地进入前陆盆地和陆内坳陷盆地沉积阶段, 在早-中侏罗世主要发育河流-湖泊等陆相沉积体系。

川东北地区凉高山组地层为典型的深湖-半浅湖沉积体系, 地层厚度主要在150 m左右, 其底部和下伏大安寨段顶部为泥岩和粉砂质泥岩的过渡层, 顶部与沙一段砂岩底部呈冲刷接触。凉高山组岩性相对单一, 砂岩和烃源岩互层叠置分布, 砂岩储层和烃源岩直接接触, 使得研究区内发育丰富的页岩油气资源。

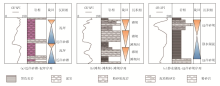

通过对研究区钻井岩屑、取心样品进行地质分析发现, 凉高山组主要岩石类型包括黑色页岩、灰黑色粉砂质泥岩和灰色泥质粉砂岩等, 主要识别出3种不同类型的典型沉积序列(图2), 其特征分述如下。

(1)序列1:近岸砂滩-泥坪序列(图2a)。岩性组合为粉砂岩/泥质粉砂岩-紫红色泥岩。该组合沉积物粒度由粗到细, 沉积环境为近岸砂滩和泥坪, 表明沉积时沉积水体水动力强度较弱, 长时间处于暴露氧化状态。

(2)序列2:滩坝-滩坝间-滩坝序列(图2b)。岩性组合为薄层泥岩-泥质粉砂岩/粉砂岩。该组合主要以两个及以上向上变粗砂体的纵向叠置为特征, 反映了沉积速率快, 沉积水体持续变浅的沉积环境。波浪作用下水体水动力强度较高, 砂体之间偶夹薄层泥岩。

(3)序列3:静水湖泥-远岸砂坝序列(图2c)。岩性组合为黑色页岩-泥质粉砂岩/粉砂岩。这种组合以厚层黑色页岩夹薄层泥质粉砂岩/粉砂岩为特征, 表明沉积时沉积水体较深, 位于正常浪基面之下, 水动力作用弱, 发育薄层远岸砂坝。

对研究区凉高山组岩性组合规律研究发现, 序列1主要发育在凉高山组底部, 过渡到下伏的大安寨段, 表明凉高山组沉积初期, 湖水尚未大规模侵入; 随后湖水漫入, 在凉高山组中下部发育序列2, 以滩坝广泛发育为特征; 至最大湖侵阶段, 发育序列3, 大套厚层黑色页岩发育于凉高山组中部, 是最大湖泛面的重要标志; 而后湖水退出, 湖盆萎缩, 以发育滩坝为主(序列2)。因此可以认为, 整个川东北地区凉高山组是一次完整的湖侵-湖退序列。

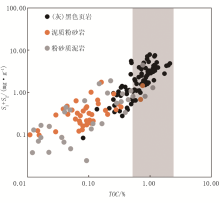

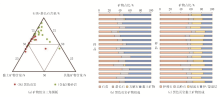

对研究区凉高山组188块岩心样品进行岩石热解分析和透射光-荧光干酪根显微组分鉴定, 结果表明, 黑色页岩有机质来源主要为腐泥质, 其中含部分陆源碎屑, 原始有机质类型以Ⅱ 1-Ⅱ 2型为主。黑色页岩总有机碳(TOC)含量分布范围为0.076 0%~1.967 5%, 平均值0.769 7%, TOC含量较高; 粉砂质泥岩TOC含量分布范围为0.002 2%~0.924 1%, 平均值0.289 9%; 泥质粉砂岩TOC含量最低, 分布范围为0.002 1%~0.706 3%, 平均值为0.119 9%(表1)。TOC含量与生烃潜力密切相关, 通过对实验结果分析发现, 凉高山组烃源岩TOC含量均与S1+S2(游离烃+热解烃)含量呈正相关(图3), 其中黑色页岩TOC含量大多处于较高区间, 而粉砂质泥岩和泥质粉砂岩TOC含量分布于较低区间。

| 表1 凉高山组不同岩性岩石热解参数平均值对比 |

凉高山组烃源岩Tmax值为407~490 ℃, 平均值为480 ℃, 处于高成熟阶段, 与镜质体反射率(Ro)测量结果基本保持一致(平均Ro值为1.32%)。结合产烃潜量(Pg)、有效碳含量(PC)和氢指数(HI)综合来看, 黑色页岩是凉高山组的优质烃源岩(表1)。

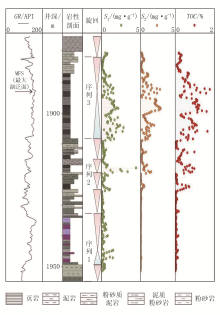

纵向上看(图4), 凉高山组烃源岩TOC、S1、S2含量除了与岩性类别有相关性外, 与典型序列类型也密切相关, 序列3(最大湖侵阶段)的黑色页岩品质显著高于序列1和序列2中的黑色页岩, 其厚度大, 生烃潜力高, 且靠近序列3的最大湖泛面附近黑色页岩的TOC、S1、S2的绝对含量和相对含量均最高。

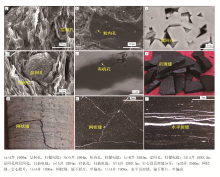

由岩心、薄片和扫描电镜的观察可知, 研究区凉高山组页岩储集空间以无机孔、微裂缝和有机质孔为主。无机孔主要包括黏土矿物层间孔(图5a)、石英/长石矿物粒内孔(图5b), 黄铁矿晶间孔局部发育(图5c、图5d), 有机孔主要发育在有机质基质中(图5e)。宏观上可见, 川东北地区凉高山组页岩页理缝普遍发育(图5f), 且在局部页岩段可见丰富的网状缝(图5g)。结合微观薄片观察, 进一步明确川东北地区凉高山组微观裂缝主要为网状缝以及水平页理缝(图5h、图5i)。

根据岩心实测数据, 凉高山组页岩段孔隙度多介于0.55%~1.85%之间, 平均值为1.19%; 渗透率介于0.018~9.14 mD之间, 平均值为0.12 mD。这表明川东北地区凉高山组页岩孔隙度相对较高, 具有良好的储集性能。

川东北地区凉高山组岩性主要为黑色页岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩。对比不同岩性的地化分析参数发现(表1), 黑色页岩中的TOC含量、S1和S2含量均为最高值, 为优质烃源岩, 而薄层泥质粉砂岩、粉砂质泥岩的TOC含量、S1和S2含量均较低。

不同岩性烃源岩的品质差异在纵向上也较明显(图4)。优质黑色页岩发育在凉高山组最大湖泛面附近, 此时湖水水体最深, 处于浪基面以下, 且水动力弱, 而黄铁矿富集则表明当时水体处于相对缺氧的还原环境[7]。这样的沉积环境有利于有机质及烃类的富集保存, 主要体现在以下3方面:(1)水体能量低, 促进黏土矿物的富集, 黏土矿物的比表面积大[8], 有机质通常以物理吸附的形式附着于矿物表面, 或填充在矿物颗粒间的微孔隙中[9], 有机质也可嵌入黏土矿物晶格中, 以化学键方式复合构成有机黏土聚集体[10]; (2)较大的厚度导致大部分页岩油气无法克服运移阻力而滞留于烃源岩内部[11], 在压力的作用下, 只有靠近粉砂岩的部分油气可能发生了排运; (3)在浅埋藏过程中, 氧化作用通常会分解有机质, 而还原环境有利于深水沉积中有机质的保存[12, 13]。

随着页岩热演化程度的增加, 原始有机质经过生物化学作用、热降解作用和裂解作用, 逐渐形成烃类并储集于微观孔缝系统中。研究区凉高山组页岩实测Ro主要介于1.02%~1.52%之间, 平均值为1.32%, 已进入成熟-高成熟阶段, 反映出生烃母质干酪根成熟演化进入中/轻质油、凝析油和湿气的生烃窗口。

有机质的适度热演化能扩展储层的储集空间。有机质在成熟过程中会释放烃类物质, 进而形成有机孔[14]。有机质成熟过程中的脱羧基反应能够产生大量的CO2和有机酸[15], 而CO2和有机酸可能导致邻近矿物溶蚀, 对后生孔隙的形成具有重要作用[16, 17]。同时, 在埋藏条件下, 上覆压力的增加会导致页岩内部流体压力处于超压状态[18], 并使欠压实部位的各种孔隙得以保存。

页岩油气储层的渗透性对页岩油气的富集和开发起到了至关重要的作用, 而微裂缝有利于改善页岩储层局部乃至整体的孔渗性。受构造运动及岩性影响, 川东北地区凉高山组页岩发育层段微裂缝普遍发育, 在普通显微镜下主要呈不规则网状和水平状分布。

微裂缝对页岩油气富集及高效开发主要有3方面的有利作用:(1)裂缝本身作为一种储集空间类型[19], 可以明显增加储集空间占比; (2)裂缝沟通页岩储层内部的孔洞, 可以促进地下地层不饱和流体(例如有机酸)对储层的溶蚀, 扩大原有储集空间; (3)微裂缝能够增强页岩压裂改造效果, 提升页岩的渗透性, 促进页岩油气流动和产出。此外, 由于凉高山组优质页岩中石英占比高, 平均可达45%左右, 这种层状页岩中的高脆性矿物有利于压裂过程中人工缝网的形成[20]。

(1)有利沉积相带是页岩油气富集的基础。凉高山组黑色页岩生烃能力最强, 粉砂质泥岩次之, 泥质粉砂岩最弱; 深湖相的还原环境是控制优质富有机质黑色页岩形成的重要基础。深湖还原环境使有机质富集于黏土矿物中, 并在一定程度上使有机质在浅埋藏过程中不被氧化而得以保存。

(2)有机质热演化程度适中是页岩油气富集的前提。适度热演化使有机质在成熟过程中释放烃类物质, 且有助于有机孔洞、溶蚀孔洞和构造裂缝等储集空间的形成。

(3)微裂缝发育是页岩油气富集和高效开发的有利条件。微裂缝的发育不仅改善了页岩储层整体的物性, 还有助于凉高山组后期压裂改造。

综上所述, 在研究区埋深适中的凉高山组湖相页岩油气储集区, 具备实现页岩油气高产及商业开发的潜力。

(编辑 唐艳军)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|