作者简介:邓宝卿 高级工程师,1982年生,2018年毕业于东北石油大学石油与天然气工程专业,现在中国石油大庆钻探地质录井公司从事地质综合研究、储层预测工作。通信地址:163000 黑龙江省大庆市让胡路区南三路15号。E-mail:dengbaoqing_lj@petrochina.com.cn

目前,储层预测多依赖岩性和测井数据,录井气测资料中蕴含的丰富信息却一直没有被应用到储层预测工作中。地球物理专业认为,储层富集油气后形成双相介质,具有低频能量增强、高频能量衰减的特性,俗称“低频共振、高频衰减”,而录井气测资料能直观反映储层的含油气性质。为此,将地震资料和全烃曲线的优势有机结合,研究探索出一套基于地震-气测录井参数融合的储层预测方法。实践证明该方法既可应用于井位部署,也可用于随钻跟踪工作,为导向及时调整轨迹提供依据,从而提高钻井时效。

Most of reservoir prediction results have been based on lithology and logging data,but the rich information included in logging gas data has not been applied to reservoir prediction work. Geophysical profession considers that reservoirs enriched with oil and gas will form biphasic media with characteristics of low-frequency energy enhancement and high-frequency energy attenuation,commonly known as "low-frequency resonance and high-frequency attenuation". The logging data can intuitively reflect the oil and gas properties of the reservoir. Therefore, a reservoir prediction method based on seismic-gas logging parameters fusion has been explored by organically combining the advantages of seismic data and full hydrocarbon curves.The practice has proved this method can be applied to well site deployment,and can also be used in tracking while drilling, which provides a basis for timely trajectory adjustment guiding,thereby improving drilling efficiency.

在寻找及评价地下油气资源过程中, 地震勘探技术发挥着至关重要的作用。传统理论主要基于单相介质假设, 即地下介质被视为均匀、连续且各向同性的弹性体。但在实际情况中, 这种假设往往难以成立, 因为油气储层都是岩石骨架和孔隙流体双相介质的组合, 于是逐步发展形成了双相介质理论。该理论认为, 当地震波通过双相介质时, 振动使固相和液相产生相对位移, 进而导致地震波的能量分配和传播速度发生变化。这种变化与单相介质存在显著差异, 主要表现在地震记录的动力学特征上, 如振幅、频率和相位等。具体来讲, 含油气储层的地震记录往往呈现出“ 低频共振、高频衰减” 的特征。

气测录井技术是主要的录井手段之一。全烃曲线的幅度高低、形态变化均富含储层信息(油气水信息、地层压力信息等), 是发现和评价油气层的直接依据。全烃参数是气测录井中能够实现连续测量的关键参数, 经过软件处理后分辨率可达到0.1 m, 具有曲线连续、分辨率高的特点, 而且相比测井曲线, 能更加直观地反映地层含油气性。

全烃曲线的特点是纵向分辨率高, 但无法反映储层横向变化; 地震资料的特点是纵向分辨率低, 却能够反映储层横向变化, 且蕴含丰富的岩性、物性信息。若能把二者的优势结合起来, 选择既能反映储层含气性, 又与声波时差之间存在较好相关性的全烃参数开展储层预测, 用全烃曲线的高分辨率来弥补地震资料纵向分辨率的不足, 并借助地震资料可反映储层横向变化的优势, 反演获得井间全烃参数的变化, 从而把界面型的地震资料转换成岩层性的全烃资料, 直观反映储层含气性好坏, 实现录井技术与地震勘探技术的融合, 利于拓展研究的深度和广度。

本研究成果既可应用在井位部署工作中, 将全烃参数作为“ 甜点” 优选、井位设计的重要依据, 也可应用于随钻跟踪工作, 与现场实测全烃直接对比, 为导向及时调整轨迹提供依据。

本文研究区域SS 9井区位于松辽盆地徐家围子断陷北部的安达凹陷, 该凹陷是由徐西断裂控制的西断东超的小型箕状断陷, 其目的层沙河子组地层埋深普遍在3 000 m以上, 整体呈东北高、向南下倾的单斜构造格局, 断层走向以南北向和北西向为主。该井区的主要烃源岩为深湖-半深湖相的暗色泥岩、滨浅湖沼泽相的暗色泥岩及煤层。井区储层为沙四段1砂组, 岩性以砂质砾岩为主, 主体发育扇三角洲平原亚相, 边部发育扇三角洲前缘亚相。单井上煤层、泥岩与砂砾岩交互发育, 储层孔隙度普遍小于10%, 渗透率小于0.1 mD[1], 属特低孔致密储层。该区域岩性致密、源储一体, 气藏主要受岩性控制, 具有近源聚集、源储叠置、不含水的特征。

双相介质理论自1956年由Biot首次提出以来, 已逐渐成为油气勘探领域的重要基础理论。该理论基于地下介质由有孔隙的固体骨架和孔隙中所充填的流体组成, 二者在地震波传播过程中存在相对位移, 导致地震记录呈现独特的动力学特征。地震波在双相介质中传播时会产生3种波:快纵波、慢纵波和横波。其中, 快纵波和横波的传播速度与单相介质相似, 而慢纵波则是由于固体骨架和孔隙流体之间的相对位移产生的。慢纵波的存在是双相介质理论与单相介质理论的重要区别之一, 由此Biot建立了双相介质的地震波波动方程[2]:

式中:A、N为拉梅常数; Q具有固体体积与流体体积变化之间耦合关系的性质; R为一定体积的流体流入该集合体而又保持总体积不变所需作用于流体上的力的一种量度;

上述方程充分考虑了流体的影响, 其中b的大小受到流体粘滞系数、孔隙度以及渗透率等参数的影响。若流体与固体之间不产生相对位移, b的值就会变为零。基于这一理论, 可以根据不同的地质环境, 构建出相应的双相介质模型, 并通过正反演计算来深入探究其地震响应特性。这些研究不仅深化了对地震现象的理解, 更为直接利用地震数据进行油气检测提供了有力的理论支撑。

含气储层是双相介质的一个典型实例。在双相介质环境中, 由于流体性质的差异, 慢纵波的特征会表现出不同的特点。当地层中水分占主导时, 其“ 低频共振、高频衰减” 的现象并不突出; 然而, 一旦地层富含油气, 这种独特的动力学特征就会变得十分显著, 为识别油气资源提供了重要的参考依据。

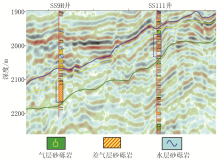

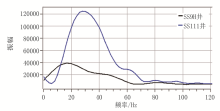

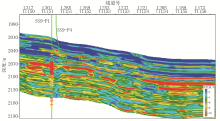

松辽盆地沙河子组为典型的固气双相介质环境, 其中只含气、不含油和水的储层具有“ 低频共振、高频衰减” 的动力学特征。图1为过SS 9H、SS 111井地震剖面, 两口直井距离3 500 m。SS 111井钻遇多套砂泥岩互层, 含气性差; SS 9H井在目的层钻遇大套砂砾岩(未标注岩性的空白区域为泥岩), 含气性优于SS 111井, 是该井区主力产气井。地震频谱分析显示, SS 111井呈中频高振幅特征, 地震波能量在频率27 Hz附近最强; SS 9H井目的层呈低频低振幅特征, 地震波能量在频率18 Hz附近最强, 能量集中频率较SS 111井低(图2)。

通过实际数据的分析, 验证了在双相介质中固体与流体之间的相对位移起到了关键性的作用, 这种作用主要体现在地震波能量的重新分配上。具体来说, 这种相对位移导致地震波的能量更倾向于向低频方向转移, 从而在地震记录中呈现出“ 低频共振、高频衰减” [3]的显著特征。

气测录井的全烃曲线以其连续、实时的特性, 用于快速捕捉和评估油气异常迹象, 是储层含油气性评价的重要参数[4]。根据地震波双相介质理论, 含气储层具有“ 低频共振、高频衰减” 的动力学特征。将二者相互结合, 用全烃参数随机模拟进行地震反演, 将开辟出储层预测的一条新路。这不仅能有效地提高地震资料的分辨率, 进一步增强岩性解释的准确性和精度, 对评估油气资源潜力亦意义重大。

可靠性、分辨率、精准确定储层岩性是储层预测的核心目标。传统的波阻抗重构反演在纵向上存在分辨率不足的问题, 难以满足高精度储层识别的需求[5]。同时, 其横向上依赖井间模型插值的方法, 也在一定程度上削弱了地震数据的空间预测能力。

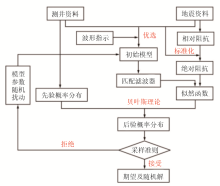

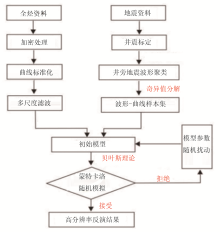

为了解决这些问题, 发展出一种基于地震波形指示的参数随机模拟反演方法, 其流程见图3。

通过对已知井声波、密度曲线进行分析, 优选与地震波波形相关性高的井建立初始模型, 计算井波阻抗作为先验概率分布。将初始模型滤波后, 与地震频带阻抗进行匹配, 进而算出似然函数。在贝叶斯框架下, 用似然函数分布和先验概率分布得到后验概率分布, 求取后验概率分布函数最大值作为有效的随机实现, 取多次有效实现的均值作为期望值输出[6], 即:

式中:

该算法结合了“ 相控随机模拟” 思想。若两口井的地震波形相似, 表明这两口井具有相似的大沉积环境, 在地震频带的低频段具有共性; 而高频段可能源于不同的沉积微相, 差异较大。经井曲线统计证明, 其共性频带范围大幅超出地震有效频带[3]。波形指示反演法不仅考虑了波形相似性, 还兼顾了空间距离因素。这样, 在维持样本结构特征一致性的基础上, 根据分布距离对样本进行排序, 在反演结果中有效体现了地震相的约束, 使得平面预测结果更加符合沉积规律。利用这一特性, 既可以增强反演结果低频段的确定性, 同时又约束了高频段的取值范围, 使反演结果的确定性更强(图4)。

利用气测录井全烃参数的连续性、精度达0.1 m的高分辨率及直观反映含油气性的特点, 按以下流程开展储层预测工作(图5)。

(1)对全烃数据进行加密处理。将综合录井仪记录的1 m间隔全烃数据, 通过软件加密成0.1 m间隔的数据, 从而提高全烃曲线的分辨率。

(2)全烃曲线标准化。通过多尺度滤波, 获取全烃曲线中可以反映含气性的高频、中低频信息。其中, 高频信息突显出井间差异性, 中低频信息能够反映出井间共性部分。

(3)对已钻井开展合成记录标定。通过奇异值分解方法实现井旁地震波形聚类, 进而建立井点处的地震波形、全烃曲线样本集[6]。

(4)对地震体逐道进行匹配, 在样本集中找出相关性最大的样本, 建立初始模型。

(5)在贝叶斯理论框架下, 借助于波形指示反演原理进行迭代计算, 得到最终的气测反演结果。

不同地质条件下的储层, 各种反演参数表现出不同的敏感度。因此, 对参数进行敏感性测试并优选结果是反演成败的关键。根据目的层岩性和含气性, 将研究区岩性分为5类:气层砂砾岩、差气层砂砾岩、干层砂砾岩、煤层、泥岩。其中, 气层砂砾岩、差气层砂砾岩的厚度和分布特征是储层预测的目标。

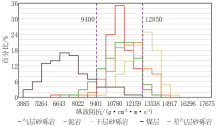

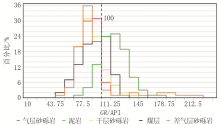

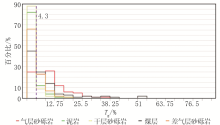

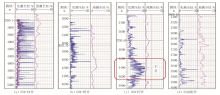

按照上述5种岩性分别制作了纵波阻抗曲线、自然伽马(GR)曲线及全烃(Tg)曲线分布直方图。从纵波阻抗曲线分布直方图(图6)可以看出, 80%以上的煤层纵波阻抗值都小于9 400 (g/cm3)· (m/s), 而60%以上的干层砂砾岩纵波阻抗值大于12 850 (g/cm3)· (m/s)。因此, 纵波阻抗曲线能大致区分煤层、干层砂砾岩, 但不能区分气层砂砾岩、差气层砂砾岩、泥岩。从GR曲线分布直方图(图7)可以看出, 85%以上的泥岩GR值大于100 API。因此, GR曲线能区分泥岩, 但不能区分气层砂砾岩、差气层砂砾岩。从Tg曲线分布直方图(图8)可以看出, 75%以上的气层砂砾岩Tg值大于4.3%。因此, Tg曲线能大致区分气层砂砾岩、差气层砂砾岩。

这样5种岩性通过单井的纵波阻抗、GR、Tg参数得到了有效区分, 再以地震波形指示反演方法指导开展储层预测, 最终生成基于气测全烃参数的三维地震反演体。

气测反演中, 有效样本数和最佳截止频率是两个重要参数[7], 对反演结果的质量和解释有着显著影响。

3.4.1 有效样本数

有效样本数是反演过程中一个关键参数, 是通过井样本数和地震数据的相关性统计得出的, 其结果能够直接反映地震波形在空间上的变化对储层特征的影响程度。具体而言, 有效样本数的大小对反演结果有直接影响。有效样本数较大时, 表明井旁地震道的波形相似度较高, 即储层在横向上的变化较小, 稳定性较好, 此时反演结果往往能够更准确地反映储层的真实特征, 如厚度、岩性等。相反, 如果有效样本数较小, 则说明井旁地震道的波形差异较大, 储层在横向上的变化较快, 非均质性较强, 这种情况下反演结果可能会受到一定的影响, 解释时需要更加谨慎。

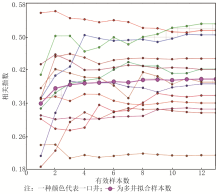

在实际操作中, 确定有效样本数的大小通常需要考虑多种因素, 如地震数据的信噪比、井资料的丰富程度、储层的复杂性等。通过对这些因素的综合分析, 可以选取合适的有效样本数范围, 以提高反演结果的准确性和可靠性(图9)。

3.4.2 最佳截止频率

在气测反演过程中, 确定最佳截止频率是一个至关重要的步骤。最佳截止频率通常指的是在反演过程中使用的最大频率, 它对反演结果的质量、确定性和分辨率都有显著影响。为此, 需要认识到反演结果的一个基本特性, 即“ 低频确定、高频随机” 。

首先, 低频数据在反演中扮演着更为确定的角色。这是因为低频地震波通常受地质构造和岩石物性变化的影响较大, 能够较好地反映地下结构的主要特征。所以低频数据在反演中具有较高的可信度, 能够提供相对准确的地质信息。相比之下, 高频数据在反演中则更具随机性。高频地震波受地下介质细微变化和噪音等因素的影响较大, 通常不能稳定地反映地下结构的细节。因此, 高频数据在反演中往往具有较大的不确定性, 可能导致反演结果出现随机波动。

在设定最佳截止频率时, 需要根据具体的研究目标和需求来权衡确定性和分辨率。如果更侧重于反演的确定性, 期望获得较为稳定、可靠的地质信息, 那么最佳截止频率不宜设置过高。降低截止频率, 可以减少高频噪音对反演结果的干扰, 提高反演结果的稳定性和可信度。反之, 如果更偏向于反演的分辨率, 即希望获得更详细、精细的地质信息, 则可适当提高截止频率。通过高频数据的参与, 可以提高反演结果的分辨率, 揭示地下结构更多细节。但需要注意的是, 提高截止频率也意味着增加反演结果的不确定性, 因此需要接受一定的随机性。

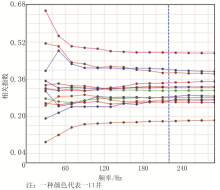

通过对有效样本数与频率值进行质量监控可确定最佳截止频率。图10展示了不同井在不同频率下反演结果的相关指数变化。通过观察这些变化, 可以找出相关指数变化相对趋于平稳的频率范围, 从而确定最佳截止频率。

根据图9、图10的质量监控结果, 选取有效样本数为6、截止频率值为220 Hz时, 相关指数变化均趋于平稳。这意味着在该频率下, 反演结果既具有较好的确定性, 又能够揭示出相对精细的地质结构。

SS 9-P4井位于松辽盆地东南断陷区徐家围子断陷宋站低凸起。该井所在SS 9H井区主力储层为块状砂, 厚度80~125 m, 南北向延伸距离1 800 m、东西向延伸距离1 640 m。从构造特征看, SS 9-P4井处于斜坡构造的相对较高部位。

SS 9-P4井水平段延伸方向为层状砂, 靶点处有利储层厚度为75~106 m。与SS 9-P1导眼井相比, 目的层SQ 4-3-1厚度为119 m, 其中主体砂砾层厚达103 m, 孔隙度6%以上, 反映储层物性较好。SS 9-P4井处于扇三角洲前缘, 沉积物分选好, 预测轨迹方向上储层物性同样较好。

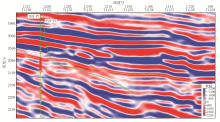

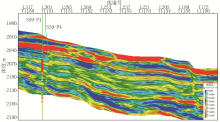

该井的地震反射特征相对有利。SS 9-P4井水平段过井地震剖面(图11)显示, 构造整体呈北高南低特征, 水平井设计为下倾方向。目的层上、中部呈弱振幅特征响应, 局部为中等振幅, 横向上比较连续, 目的层下部为中强振幅响应。水平段地震特征与SS 9-P1导眼井主体砂岩地震特征相似, 轨迹方向变化小, 构造位置略低。由图11、图12可知, 原始地震的分辨率相对较低, 波阻抗反演的纵向分辨率提高有限[8], 不能精细刻画有利储层砂体的展布情况; 而气测反演结果(图13)纵向分辨率较高, 横向上气测参数的变化符合地震波形的展布趋势, 横向分辨率和纵向分辨率得到明显提高。

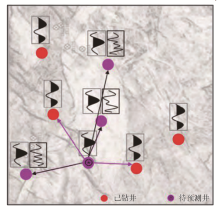

为了验证气测反演的可靠性, 将全部4口新钻井用于验证。钻前, 从气测反演数据体中, 沿4口新钻水平井轨迹提取单井预测全烃曲线; 钻后, 再与单井实测全烃曲线进行比对。图14为SS 9-P4、SS 9-P5、SS 9-P7、SS 22HC井的现场实测全烃与预测全烃曲线对比图, 可以看出, 实测全烃与预测全烃曲线在异常井段的一致性较好。实测全烃数据经0.1 m高分辨率处理后, 全烃曲线呈尖峰状; 预测全烃曲线基于双相介质理论, 本质是对地震资料的处理, 其分辨率相较于单井全烃曲线稍低, 但相比原始地震资料分辨率有了较大提高。实测与预测全烃值比较接近, 以SS 9-P4井为例, 其实测全烃曲线受单根峰影响, 虽多处全烃值接近50%, 但实测全烃包络线与预测全烃接近, 说明利用全烃参数对基于双相介质理论的地震资料反演的技术是可行的。

上述4口井中, 3口井预测与实测相符, 1口井下部储层预测问题较大, 符合率为3.5/4=87.5%。总体上看, 该反演方法较为可靠。

(1)传统的储层预测主要依赖岩性和测井参数, 但录井气测资料中蕴含的丰富信息由于专业壁垒一直未被充分利用。基于双相介质理论, 储层富集油气后呈现出“ 低频共振、高频衰减” 物理特性, 而气测录井资料能够直接反映储层的含油气性质, 据此在储层预测应用中, 气测录井资料打通了气测录井和地震资料互不关联的壁垒。

(2)气测反演利用地震波形特征代替变差函数来分析储层空间结构变化, 能充分融合录井与地震的优势, 更好地体现了“ 相控” 的思想, 降低反演结果的随机性。结果表明, 气测反演有效提高了反演剖面的分辨率以及岩性解释的准确性和精度, 预测砂岩厚度与实钻结果吻合程度较高, 在“ 甜点” 优选、井位部署工作中能取得较好的效果。

(3)地质导向随钻跟踪在实际钻探中有着举足轻重的作用, 目前仍存在过度依赖初始地质模型的问题, 当储层横向发生变化导致实际地质情况与模型有较大差异时, 适应性不足。应用基于气测资料的储层预测技术后, 导向工程师可根据钻前气测反演成果直接建模, 将预测全烃曲线应用于对着陆段和水平段的难点及措施的预案制定中, 钻中为实钻轨迹调整提供必需的地质参数, 引导实钻轨迹准确入靶, 确保水平段在油气层中顺利钻进。

(4)利用气测反演资料提取待钻井的预测全烃曲线, 可预先识别地质风险, 及时提示井下作业的风险并采取应对措施, 防止气侵、井涌等事故发生, 减少处理异常工况时间, 从而提高钻井时效, 对深化地质工程一体化的实施有重大意义。

(编辑 孔宪青)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|