作者简介:董贵斌 工程师,1989年生,2021年毕业于中国石油大学(北京)地质工程专业,现在中国石油东方地球物理公司研究院从事地震地质综合研究工作。通信地址:072750 河北省涿州市华阳东路东方地球物理公司科技园区。E-mail:236589257@qq.com

中印度河盆地位于印度河盆地中部,为被动大陆边缘之上发育形成的前陆盆地。前人研究认为控制前陆盆地致密气成藏的主要因素为断裂输导和裂缝改造,使油气在断裂附近裂缝发育区富集。但该地区钻探结果与前人研究成果存在一定的差异:并非所有断裂附近都有油气富集,成功井大部分沿着NS向断裂分布,NW向断裂附近钻探未能获得突破。为此亟需对断裂控藏的差异性进行更深入的研究,探索适合该地区的致密气成藏模式。基于区域地质认识及地震资料精细解释成果,通过总结中印度河盆地M地区断裂特征及发育期次,重点探讨形成此种断裂特征所经历的构造演化过程及所受区域应力情况,并分析其封堵性,最后揭示断裂对该区差异成藏的控制规律,为中印度河盆地致密气勘探提供理论依据。研究结果表明:现今NW向断裂早白垩世时期受挤压应力作用,泥岩涂抹作用严重,具有一定的封堵性,而近NS向断裂沟通主力气源,控制了油气的运聚,其两侧致密砂岩储层被断裂、裂缝改造,成藏潜力较大,为下一步气田的勘探开发指明了方向。

The Middle Indus Basin is located in the central part of the Indus Basin, which is a foreland basin developed from the passive continental margin. Previous research suggests that the factors controlling the formation of tight gas reservoirs in foreland basins are fault transport of oil and gas and fracture transformation of reservoirs, with oil and gas enriched in fracture developed zones near the faults. However, the drilling results in the local area are different from the previous research results. Not all faults in the area are enriched with oil and gas. Most of the wells successfully drilled in this area are distributed along NS-trending faults, and exploration near the NW-trending faults has not been broken through. Therefore, it is urgent to conduct more in-depth research on the differences in fault-controlled reservoirs, and explore tight gas reservoir formation models suitable for this area. Based on the understanding of regional geology and fine interpretation of seismic data, the characteristics and development stages of faults in M area have been summarized, with a focus on the structural evolution processes and stress conditions that give rise to these fault characteristics. This paper analyzes the sealing ability of these faults, and finally reveals fault controlling regulation on differential hydrocarbon accumulation in this area. The research provides a theoretical foundation for tight gas exploration in the Middle Indus Basin. The results indicate that NW-trending faults suffered compressive stress in Early Cretaceous epoch, leading to significant shale smearing and a certain sealing capability. The nearly NS-trending faults functioned as the main migration pathways for gas, controlling the hydrocarbon migration and accumulation. The tight sandstone reservoirs on both sides of these faults have been transformed by faults and fractures, and have great accumulation potential, which point out the way for the next exploration and development of the gas field.

致密砂岩气是非常规气藏的一种, 是赋存于低渗-特低渗砂岩储层中的天然气藏, 需要特殊的工艺技术才能实现经济开发[1]。目前, 全球对致密气成藏控制因素已开展深入研究, 发现其与“ 甜点” 储层、源储关系、超压充注、断裂输导及裂缝改造有关[2, 3]。前人认为不同构造背景下致密气成藏主控因素不同, 克拉通背景下主控因素为源储关系和“ 甜点” 储层; 前陆和断陷盆地背景下主控因素为断裂输导和裂缝改造[4, 5]。

中印度河盆地位于印度河盆地中部, 为被动大陆边缘之上发展起来的前陆盆地[6, 7]。目前, 国内外尚未对中印度河盆地致密气成藏机制进行过系统研究。前人研究成果认为其致密气成藏主控因素与断裂输导和裂缝改造有关。目前该盆地钻探取得成功的井大部分沿着现今NS向断裂分布, NW向断裂附近未见油气发现, 呈现出沿不同断裂走向油气富集程度不同的特征, 这与其他前陆盆地致密气成藏模式有着明显的差异[4, 5]。为指导下一步勘探开发, 亟需对盆地断裂控藏差异性进行更深入的研究, 形成一套适合本盆地的致密气成藏模式。

本文以中印度河盆地M地区为例, 基于区域地质认识及地震资料精细解释成果, 结合最新的地震和钻井资料, 应用剪切应力场应变椭球理论及相关技术, 总结并阐述了M地区断裂特征以及形成这种断裂特征所经历的构造演化过程及受力情况, 并在此基础上分析断层封堵性, 最后揭示断裂对本区气藏差异聚集成藏的控制规律, 为了解中印度河盆地致密气成藏提供参考。

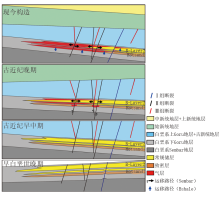

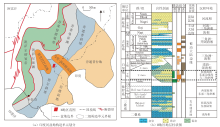

M地区地理上处于巴基斯坦Sindh省内, 构造上位于中印度河盆地贾克巴巴高地与马里-坎科特高地之间, 呈近NS向延伸[8](图1a)。M地区白垩系下统(以下简称下白垩统)的下Goru组是主要的含气地层, 其中B-Layer 3-7小层统称为Hotsand, 为本次研究的目的层, 岩性主要为砂泥岩, 属海陆过渡带经潮汐、波浪改造的三角洲-滨岸相沉积体系, 岩性较致密, 下伏Sembar组泥岩为本区主要的烃源岩[9, 10, 11](图1b), 上覆上Goru组底部发育一套厚约140 m的泥岩, 构成有利的生储盖组合, 成藏条件优越。

| 图1 印度河盆地构造单元划分和M地区地层柱状图(据文献[9]修改) |

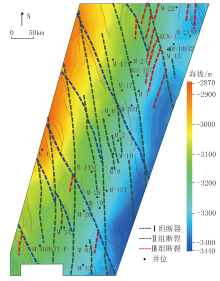

M地区地层表现为西北高、东南低相对平缓的斜坡构造, 各目的层构造形态具有继承性, 整个工区均处于斜坡区, 地层倾向东南, 倾角较小, 约10° 。目的层Hotsand构造海拔范围-3 440~-2 870 m, 同样呈现西北高、东南低的特征。

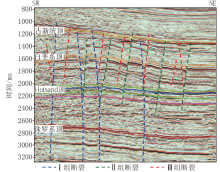

受区域构造活动的影响, 研究区内断裂极为发育, 构造被走滑断裂复杂化, 共识别出110余条断裂, 分别沿NW、NS和NE方向展布。此三组方向为现今断裂走向, 研究区在漫长的构造演化中经历了旋转漂移, 断裂形成时期的走向并非与现今一致, 因此下文分别把此三组断裂命名为Ⅰ 组断裂、Ⅱ 组断裂和Ⅲ 组断裂。Ⅰ 组断裂从深至浅贯穿至古新统地层, Ⅱ 组断裂开始出现于早下白垩统地层, Ⅲ 组断裂则是晚期受走滑应力作用而派生发育的断层, 为调节正断层, 延伸距离短。从研究区中部NE向地震剖面上可以看出(图2), 由深至浅断裂表现出不同的应力特征。

侏罗系及更深部地层中, Ⅰ 组断裂大部分呈现压扭特征, 断裂两侧地层在断裂处明显向上翘倾, 这可与塔里木盆地肖塘南地区深层奥陶系断裂特征相类比[12, 13]。而少数Ⅰ 组断裂两侧侏罗系地层翘倾减弱, 在更深部呈现出断裂两侧地层下掉特征, 说明其早期经历了拉张应力作用, 后期压扭应力导致的地层翘倾幅度不足以抵消拉张产生的下掉量, 故表现为弱翘倾。

下白垩统地层中, 不同走向断裂特征各异:Ⅰ 组断裂具压扭特征, 同样两侧地层在断裂处向上翘倾, 构造图上沿Ⅰ 组断裂发育一系列鼻状构造带(图3); Ⅱ 组断裂两侧地层下掉, 表现出拉张应力特征。上白垩统至古新统地层中断裂均具张扭性质。

断裂从深至浅特征的变化, 揭示其经历了多期的构造活动。本区断裂平面和剖面组合样式与印度河盆地其他研究区基本一致, 说明其所受区域应力基本一致[14, 15, 16]。

在同一时期、同一区域应力场的作用下, 不同方向会产生不同性质的断裂组合, 其力学机制和位移等特征具有紧密的联系, 称之为断裂系统。下白垩统中不同方向、不同特征的断裂组合就是该时期的一套断裂系统。根据断裂的发生时间、断距、断开层位和延伸长度及方向, 可将本区断裂系统划分为3个期次(图2)。

一期断裂系统:晚侏罗世裂谷期, 发育Ⅰ 组断裂, 延伸距离长, 剖面深部呈现弱拉张应力特征。

二期断裂系统:早白垩世拉张走滑期, 新产生Ⅱ 组断裂, 并伴随Ⅰ 组断裂活化向上延伸, 前期弱拉张应力反转为挤压应力, 形成具压扭性质的断裂。

三期断裂系统:晚白垩世-古新世拉张走滑期, 早期断裂活化向上延伸, 并发育Ⅲ 组派生断裂, 平面上右行张扭特征明显。

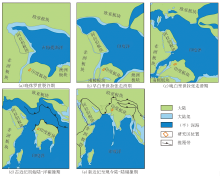

印度板块的分离、漂移与碰撞主要经历4个大的活动期次(图4):晚侏罗世裂谷期、白垩纪拉张走滑期、古近纪初始陆-洋碰撞期和新近纪至现今陆-陆碰撞期[17, 18, 19]。中印度河盆地M地区断裂活动主要受前两期次板块运动控制, 即晚侏罗世裂谷期(图4a)和白垩纪拉张走滑期(图4b、图4c), 其中白垩纪拉张走滑期可细分为早白垩世和晚白垩世两个阶段。由于研究区位于印度板块西南部, 后两期次板块运动对其断裂活动影响不大。

| 图4 区域构造演化背景(据文献[19]修改) |

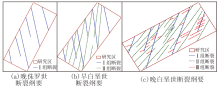

晚侏罗世, 冈瓦纳大陆解体, 印度板块受到SE方向右旋应力作用与非洲板块分离(图4a), 形成NNE向裂谷, 此时研究区发育NNW走向的弱张扭性断层(图5a), 即早期Ⅰ 组断裂。早白垩世, 印度板块继续受到右旋应力的影响, 在前一期侏罗纪的基础上微幅度顺时针旋转, 与非洲板块分离加剧(图4b), 此时在研究区内形成大量NNE走向的张扭性断层(图5b), 即早期Ⅱ 组断裂, 其向下消失于下白垩统泥岩里(图2绿色断层); 同时, Ⅰ 组断裂继续活化向上发育, 走向NNW, 此构造运动时期具压扭特征。晚白垩世, 印度板块受张扭应力, 继续分离并大幅度顺时针旋转(图4c), 新发育NEE走向的派生正断层, 即Ⅲ 组断裂(图5c); 同时Ⅰ 组、Ⅱ 组断裂继续活化向上发育, 走向转为NNE、NE, 此构造运动时期均具张扭特征。随后构造活动减弱, 断裂逐步消亡, M地区断裂基本定型。

古近纪中期, 印度板块受左旋应力作用开始往NE方向旋转漂移, 边缘与洋壳碰撞形成蛇绿岩套, 研究区远离碰撞区, 构造表现为整体抬升。由于该期印度板块逆时针旋转, 中印度河盆地M地区也随之发生旋转(图4d)。新近纪, 印度板块往北与欧亚板块碰撞(图4e), 由于M地区远离造山带, 构造运动以平移和旋转为主, 拉伸、压缩及剪切作用微弱, 地层变形小且断裂不发育, 研究区西部抬升。本期印度板块逆时针旋转停止, 研究区及其内断裂走向不再变化, 呈现出现今形态。

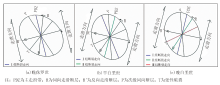

根据前人研究, 岩层的破裂绝大多数以剪切破裂的方式进行, 会在与主剪切方向不同的其他方向产生一系列次一级的破裂[20, 21, 22, 23], 可利用剪切应力场应变椭球模型理论解释这一现象[24, 25, 26, 27]。根据剪切应力场应变椭球理论, 同一剪切应力场可产生不同性质、不同走向的断裂类型, 应变椭球中的局部伸展方向受到拉张应力作用, 而局部挤压方向则受到挤压应力作用。M地区经历多期构造活动, 发育多种样式的断裂系统, 以下通过剪切应力场应变椭球模型来解释本区不同断裂类型的发育过程。

晚侏罗世构造运动主走滑方向为NNW, 地层沿着主走滑带破裂, 形成NNW走向的Ⅰ 组断裂(图6a)。

早白垩世构造运动主走滑方向为NNE, 地层沿主走滑带破裂, 形成NNE走向的Ⅱ 组断裂(图6b)。此时期NNW方向所受挤压应力最大, 由于早期侏罗纪Ⅰ 组断裂的存在, 其构造应力承受能力较弱, 导致本期构造运动中早期Ⅰ 组断裂继续向上活化, 从应变椭球来看, 其NNW走向处于逆断层发育方向。与侏罗纪时期构造运动所受应力不同, Ⅰ 组断裂本期受较强的挤压应力, 因此形成了现今地震剖面和构造平面上的挤压构造特征。

晚白垩世构造运动主走滑方向为NNE(图6c)。早期形成的Ⅰ 组和Ⅱ 组断裂继续活化向上延伸, 分别对应应变椭球中主走滑带PDZ和R破裂(同向走滑断层)方位。应变椭球中最大伸展方向NNW拉张应力最大, 本期垂直最大伸展方向新发育派生正断层, 即Ⅲ 组断裂。此时期走滑应力场中断裂系统对应的3个走向(NNE、NE和NEE)应变性质均为伸展兼右行走滑, 形成了地震剖面上“ 负花” 状特征。

油气聚集成藏通常与构造演化及断裂活动密切相关[28, 29]。结合M地区构造特征及区域构造背景分析认为, 早期印度板块分离导致研究区经历了横向旋转和局部张扭、压扭作用; 后期印度板块与洋壳碰撞造成了研究区构造反转, 直至新近纪才逐渐形成现今构造格局。综合生排烃史研究, 总结出本区构造演化对Hotsand致密砂岩气成藏的控制作用。

从M地区构造演化及Hotsand致密砂岩气成藏模式示意图(图7)可以看出, 白垩系B组(B-Layer)砂岩沉积前, 研究区沉积了巨厚优质Sembar组烃源岩, 地层整体表现为西北低、东南高的斜坡, B组砂岩沉积其上, 表现为砂体由东南向西北尖灭的特征。之后, 早白垩世晚期的强烈构造活动, 受张扭性构造应力控制, 新发育Ⅱ 组断裂沟通Sembar组烃源岩, 为后期油气运移提供良好的通道。与此同时, 前期形成的Ⅰ 组断裂继续活化, 受较强挤压应力作用呈现压扭特征, 断层两盘滑动距离大, 加之Sembar组及B组泥岩较厚, 断裂核部因强烈的摩擦压碎和高温高压作用, 发育断层泥或糜棱岩化断层岩, 造成断层泥岩涂抹严重, 封堵性强[30]。

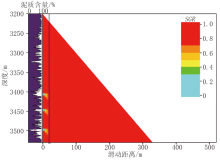

可以利用SGR(断层泥比率, 即划过断层上那一点的地层厚度与该套地层的泥质含量的乘积之和除以断距)来反映断层上每一点封闭能力的强弱, 其值越大代表断层封闭能力越强[31]。例如, M 20井附近的Ⅰ 组断裂下白垩统SGR值较高, 表明其封堵性较强(图8)。但SGR所计算的仅是垂直滑动距离, 对压扭性走滑断层水平滑动量并未考虑, 因此实际的封闭能力较SGR计算值更强。这导致后期Sembar组产生的油气无法通过Ⅰ 组断裂向上运移到B组砂岩圈闭中。

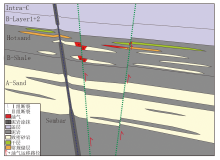

古近纪中期, 印度板块向北漂移, 其边缘与洋壳碰撞导致研究区整体抬升, 西北部逐步抬升加剧, 使该区首次出现西北高、东南低的构造格局, 这种构造格局为形成向西北尖灭的岩性圈闭提供了重要条件。盆地模拟研究表明, 该时期主力烃源岩(Sembar组)达到生气门限, 进入初始排烃期。Ⅱ 组断裂受多期张扭应力作用, 断裂带较为破碎, 附近储层也被其改造变好, 天然气沿Ⅱ 组断裂自下而上运移至物性较好的储层内成藏, 如Hotsand致密砂岩“ 甜点” 储层(图9), 形成西北尖灭的岩性油气藏。而Ⅰ 组断裂泥岩涂抹严重, 封堵性强, 油气无法通过。

新近纪至今, 研究区构造运动以平移和旋转为主, 拉伸、压缩及剪切运动少, 因此, 地层变形小, 断裂不发育, 但西部抬升明显, 岩性圈闭幅度增大, 为形成大规模岩性气藏提供了有利场所。同时, 该时期3套烃源岩(Sembar组、A组和B组)达到生烃高峰, 大量天然气排出, 除通过Ⅱ 组断裂向上运移外, 少部分就近扩散聚集于紧邻烃源岩的致密砂岩中, 近源成藏。

实钻结果证实, 现今NS向断裂(Ⅱ 组断裂)附近钻探效果较好(图10)。开发动态也证实现今NW向断裂(Ⅰ 组断裂)两侧压力系统不一致, 其具有一定的封堵性。因此, 通过研究分析表明, 中印度河盆地M地区致密气具备较大勘探潜力的是现今近NS向断裂附近Hotsand致密砂岩“ 甜点” 区, 这为下一步气田勘探开发指明了方向。

综合以上研究, M地区不同构造演化时期断裂活动所受应力具差异性, 造成不同走向断裂封堵性不同, 从而很大程度上控制了油气的运移, 造成现今油气沿不同断裂走向差异聚集的特征。

(1)根据断裂特征, 断裂发生时间、断距、断开层位和延伸长度、方向, 对应区域板块运动, 可将断裂系统划分为3个期次:晚侏罗世裂谷期、早白垩世拉张走滑期、晚白垩世-古新世拉张走滑期。

(2)区域演化分析表明, 印度板块主要经历了4期构造活动:晚侏罗世裂谷期、白垩纪拉张走滑期、古近纪初始陆-洋碰撞期和新近纪至现今陆-陆碰撞期。其中对M地区构造运动及断裂发育起控制作用的主要为晚侏罗世裂谷期和白垩纪拉张走滑期。

(3)根据剪切应力场应变椭球理论及板块漂移旋转分析, 晚侏罗世主走滑方向为NNW, 形成具张扭性质的NNW向断裂。早白垩世主走滑方向NNE, 形成张扭性质NNE断裂和压扭性质NNW断裂共同发育的断裂系统。晚白垩世主走滑方向NNE, 形成具张扭性质的NNE、NE和NEE向断裂系统。之后印度板块漂移旋转, 呈现出现今的断裂走向格局。

(4)综合研究结果表明, 现今NW向断裂早白垩世时期受挤压应力, 泥岩涂抹严重, 具有一定的封堵性。现今近NS向断裂沟通主力气源, 控制了油气的运聚, 其两侧致密砂岩储层被断裂、裂缝改造, 成藏潜力较大, 为下一步气田的勘探开发指明了方向。

(编辑 孔宪青)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|