作者简介:韩达 工程师,1993年生,2021年硕士毕业于河北工业大学控制科学与工程专业,现在中国石油渤海钻探第一录井公司从事仪器设计研发工作。通信地址:300280 天津市滨海新区海滨街团结东路3号。E-mail:2806468524@qq.com

为提升录井在油气勘探中储层识别的精度,开发了一种基于红外光谱技术的录井系统。该系统的硬件采用小型化、集成化设计,搭配高灵敏度红外探测器件,通过红外光谱扫描技术,实现气体光谱特征的全面识别,完成对钻井液中的碳氢化合物快速、自动分析;软件具备远程数据共享、软件成图与数据分析等功能,用于实现地层解释与评价。现场测试表明,红外光谱气测录井系统可以快速发现油气显示,对于评价薄层和裂缝型储层具有明显的技术优势,并且具有精度高、误差低、响应迅速和重复性良好等优点,能满足不同区域录井作业的需求,有效提升储层评价精度。

To improve the precision of reservoir identification by mud logging in oil and gas exploration, a mud logging system based on infrared spectroscopy technology has been developed. The hardware of the system adopts a miniaturized and integrated design with a high-sensitivity infrared detector, realizes the comprehensive identification of gas spectral features through infrared spectroscopy scanning technology, and completes the rapid and automatic analysis of hydrocarbons in drilling fluid. The software of the system has functions such as remote data sharing, software mapping and data analysis, which is used to realize stratigraphic interpretation and evaluation. The field test shows that the infrared spectroscopy gas logging system can quickly find the show of gas and oil, and has obvious technical advantages in the evaluation of thin beds and fracture-type reservoirs. It also has the advantages of high precision, low error, rapid response and good repeatability. It can meet the needs of mud logging operations in different regions and effectively improve the accuracy of reservoir evaluation.

随着全球能源需求持续增长及非常规油气资源开发加速, 钻井工程正朝着“ 提速、提效、提质、提产” 的方向快速发展[1, 2, 3, 4], 然而复杂的储层物性以及钻井提速造成的岩屑破碎严重, 对传统录井技术提出了挑战, 致使常规录井资料代表性差[5, 6, 7], 解释评价难度加大。录井技术作为钻井工程的“ 实时诊断工具” , 其数据采集能力与解释水平直接决定了钻探效率与资源发现率。传统色谱气测录井技术受限于其物理原理与设备架构, 已难以满足现代智能钻井对实时性、集成化及多维数据融合的需求[8]。录井专项技术分析设备存在体积庞大、分析周期长、所需辅助设备多、数据参数单一等不足[9, 10, 11], 难以适应当前快速钻井条件下油气层快速且有效的识别和评价, 亟需实现高效、精准和自动化的现场检测。目前, 以斯伦贝谢为代表研发的油气检测技术已实现红外光谱技术与气相色谱的深度集成, 其核心突破在于通过模块化与微流控技术显著提升检测效率与设备便携性。典型系统如EagleEye已实现从甲烷到癸烷(C1-C10)的完整烃类组分检测, 并通过云端平台实现多井场联控, 智能化水平较高。其深度学习算法不仅提升了解析精度, 还开发出具备预测性维护功能的诊断系统。但该技术受制于关键传感器进口依赖、极端工况适应性不足等瓶颈, 且高昂成本限制了其在中小型油气田的普及[11, 12]。

国内技术以聚光科技Mars-3000系列为标杆, 通过自主研发MEMS探测器, 初步实现低碳链烃类(C1-C5)的国产化检测, 在设备稳定性和基础算法上取得显著进展。国内研究重点集中于缩小硬件体积、提升国产化率以及扩展检测组分种类, 已建成首个油气田红外光谱数据库。然而, 技术短板依旧突出, 高端光学器件依赖进口、复杂工况(如高湿、高温、高压)适应性不足、异构体识别精度较低, 在算法迭代速度与智能化水平上, 与国际头部企业还存在代际差距。当前国内技术更适用于常规油气田监测, 对非常规油气开采(如页岩气、油砂)及复杂组分的检测需求支撑能力有限, 亟需在传感器材料、多谱联用算法及工程化封装技术上寻求突破[13, 14]。

为实现现场油气快速、准确评价, 本文以气体分子光谱原理为基础, 开展了红外光谱气体录井技术研究和应用。针对钻井液中碳氢化合物的实时检测难题, 依托红外光谱技术, 研发一套小型化、高集成度的录井系统, 充分发挥红外光谱扫描速度快、分辨率高、灵敏度好的优点, 在硬件和数据处理上进行了全方位优化, 以期实现现场快速自动检测。

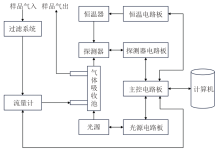

针对油气录井现场复杂工况需求, 采用软硬件协同设计理念, 构建具备高可靠性、实时响应能力和智能分析功能的红外光谱检测系统。该系统的整体架构分为硬件子系统与软件子系统两大部分, 通过标准化接口实现模块化集成。系统分为硬件设计和软件设计两部分:硬件部分包含光源、气体吸收池、探测器、信号处理、恒温控制单元等模块; 软件部分则设有传感器控制、通信、光谱信号处理、神经网络、数据清洗、WITS、数据展示、数据库等不同功能模块。系统设计突破对传统设备体积过大、响应滞后、抗干扰能力不足等关键技术瓶颈, 同时满足恶劣环境下长期稳定运行需求。

硬件系统采用模块化设计, 各模块通过标准接口集成, 便于更换、升级和故障排查, 硬件内部采用高速总线和串口/网口转换技术, 实现各子系统的数据高速交互。设备外部预留标准通信接口(如RS 485、以太网等), 以确保主录井系统及现场其他设备的无缝对接。针对现场温度、湿度、电磁干扰等因素, 系统内各子模块均采用冗余电源和过载保护设计, 同时集成自诊断功能, 实时监控硬件状态并记录故障日志, 以保障整个系统长期稳定运行。

软件系统具备独立的功能调度模块, 能根据预设流程自动调用各分项模块, 完成特定功能。同时, 按时间间隔, 定时调用特定功能模块, 完成固定流程任务。软件系统采用分层设计思想, 将传感器控制、光谱信号处理、数据展示等功能模块化, 确保各模块之间低耦合、高内聚, 便于后期的升级与维护。软件内置完善的日志记录、故障预警和自诊断功能, 确保系统在现场异常情况下能够自动报警并记录异常状况, 方便技术人员及时干预, 最大程度减少因软件本身故障带来的生产损失。

为满足油气录井作业的多样化需求, 系统在硬、软件设计上均注重工程化、模块化和集成化。系统在集成过程中实现了以下几点:

(1)现场环境适应性:设备外壳采用防爆、防水设计, 并具备宽温度范围适应能力。

(2)便捷安装:采用机柜式和传感器式两种安装方案, 现场操作人员可根据实际工况灵活选用, 降低安装和维护难度。

(3)数据共享:预留数据接口并输出标准WITS格式数据, 便于与现有录井系统和远程监控平台互联, 实现数据共享。

系统采用机柜式方案, 将设备安装于录井仪器房内, 通过气管线将脱气器分离出的样品气输送至分析仪, 这种方式便于集中控制与集中数据处理。

红外光谱气测录井系统设备硬件简图如图1所示。

在红外光谱气测录井系统中, 光源设计至关重要, 本研究的突破点如下:

(1)宽光谱输出:确保输出光谱覆盖3 100~3 700 nm波段, 满足碳氢化合物吸收特性。

(2)响应快速:响应速度快, 光源能在上电后快速辐射出稳定的光线。

(3)寿命长:光源寿命超10× 104 h, 以保证长期正常工作。

(4)稳定性强:稳定的光源能减少基线漂移, 确保吸收峰位置和强度的准确性, 避免因光强波动产生分析误差。

鉴于传统怀特池存在保留体积大、响应速度慢等问题, 本系统创新性地采用空芯光纤作为气体吸收池, 其与传统怀特池关键参数对比见表1。

| 表1 传统怀特池与本系统吸收池关键参数对比 |

本设计的优势在于:空芯光纤采用内径约2 mm、长度可达500 mm的规格, 保留体积仅1.7 mL左右, 可在100 mL/min流量下实现秒级响应; 多圈集成设计既有效延长光程, 又减少占用体积, 便于系统小型化; 研发出介质金属膜结构的红外空芯光纤, 使其在中红外波段均具有低损耗特性, 为气体吸收提供充足信号强度。本系统设计气体吸收池的物理结构与外观如图2所示。

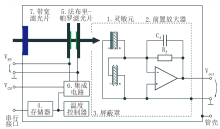

探测器基于MEMS的法布里-帕罗干涉仪技术, 其结构如图3所示, 主要技术突破之处为:

(1)设备的波长调谐机制与多级滤波设计:通过静电驱动改变腔长, 即改变两个平行平板间距和峰的位置时, 中心波长随之改变, 同时集成另一个带通滤光片, 与法布里-帕罗干涉镜平行放置来消除其他高阶级数的干涉影响。

(2)设备针对3 100~3 700 nm波段内的碳氢化合物吸收峰进行独特算法设计, 确保在十万分之一浓度下仍可获得高信噪比信号。

(3)系统设计了自动校准电路, 实时监控探测器工作状态, 补偿温度漂移及机械振动等因素对检测精度的影响。

信息流:采用总线传输方案, 通过串口转网口服务器实现高速、稳定的数据传输, 确保现场采集的数据能实时反馈至主控制系统。同时引入误码校验和冗余通道设计, 保证数据传输安全性。

温控系统:考虑到探测器对温度敏感, 其最佳工作温度为25 ℃, 系统采用TEC半导体芯片构建恒温池。TEC模块通过闭环温控电路, 根据环境温度变化实现自动制冷或制热, 保证系统内部温度在设定范围内稳定运行。

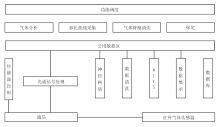

软件系统作为红外光谱数据处理与仪器控制的核心, 采用模块化设计、分层架构和实时调度策略, 实现数据采集、处理、反演和展示的全过程。分析软件架构如图4所示。

(1)传感器控制模块主要作用是通过接收来自通信模块的指令, 对红外气体传感器的分析流程和机械动作进行控制, 完成开/关光源、启动/关闭样品泵、开始/停止扫描分析、启动/停止气体管路清洗等操作。

(2)通信模块作为系统的“ 信使” , 服务于网络服务器端和客户端。服务器端用于发送气体分析成果数据和接收录井数据; 客户端则用于与红外气体传感器通信, 接收传感器信号并发送控制指令。

(3)光谱信号处理模块从通信模块接收红外气体传感器的光谱信号, 并对光谱信号采集模块处理后的数据进行进一步加工, 通过算法运算得到气体吸收率曲线。

(4)神经网络模块将预处理后数据构建成矢量矩阵, 在不同功能层进行数据的特征提取, 并结合预先建立的标准模型, 快速反演出各组分的浓度。

(5)数据清洗模块能够有效识别并排除杂质信号或干扰数据对模型计算产生的影响, 减少分析误差, 降低计算资源浪费, 同时进行抗干扰处理和极限值滤波, 有效保证输出结果的可靠性与稳定性。

(6)WITS模块提供WITS格式的数据, 用于实现录井系统与第三方系统的信息交互, 保证现场数据实时共享。

(7)数据展示模块将采集和分析的各种数据以格式文本和曲线的形式显示在屏幕上, 方便操作人员观察。展示内容主要有传感器状态监测数据、分析光谱数据及图像、光探测器控制信号、光源信号参数、傅里叶数据、录井数据及分析成果等。

(8)数据库模块将分析后的结果按深度或时间整理, 并保存到磁盘中。主要有录井数据时间库和深度库、光谱数据时间库和深度库、标定数据库、设置数据库等。记录格式为二进制, 需专门程序才能读出和修改。

在QK 1井录井现场进行了单组分气样和多组分混合气样测试, 分别对不同浓度样品选取两个时间点进行测试, 验证测试中获取的红外光谱体积与吸收率的稳定性和精确度。红外光谱体积为吸收烃类气体的峰面积, 遵循比尔-朗伯定律, 其面积与样品中特定官能团的浓度成正比。稳定性和精准度是红外光谱定量分析的基石, 直接影响浓度计算的可靠性。

4.1.1 甲烷气样测试

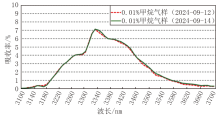

(1)低浓度0.01%甲烷气样测试:测得3 100~3 700 nm波段内气体吸收率曲线重复性良好, 如图5所示。红外光谱气测录井系统在不同测试时间内获取的光谱体积和吸收率数值稳定, 误差率低, 如表2所示。

| 表2 0.01%甲烷气样光谱体积和吸收率 % |

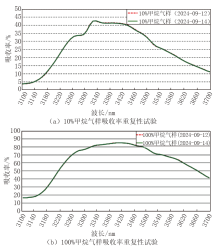

(2)高浓度甲烷气样测试:在对10%甲烷气样和100%甲烷气样的测试中, 测得3 100~3 700 nm波段内气体吸收率曲线重复性良好, 如图6所示。红外光谱气测录井系统在不同测试时间内获取的光谱体积和吸收率数值稳定, 误差率低, 如表3、表4所示。

| 表3 10%甲烷气样光谱体积和吸收率 % |

| 表4 100%甲烷气样光谱体积和吸收率 % |

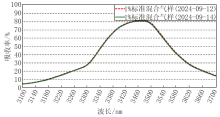

4.1.2 1%标准混合气样测试

1%标准混合气样由甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷等多组分组成。在对1%标准混合气样的测试中, 测得3 100~3 700 nm波段内气体吸收率曲线重复性良好, 如图7所示。红外光谱气测录井系统在不同测试时间内获取的光谱体积和吸收率数值稳定, 误差率低, 如表5所示。

| 表5 1%标准混合气样光谱体积和吸收率 % |

大港油区千米桥潜山板深8区块, 是受两条近NS向和一条NE向断层控制的断背斜构造, 含气层位为奥陶系上马家沟组和峰峰组, 储层岩性以白云质灰岩和灰质白云岩为主, 发育高角度裂缝。传统气测录井技术在评价油气显示方面作用突出, 但无法判断是否发育裂缝, 而红外光谱录井, 作为传统气测录井技术的重要补充, 其分析周期短、精度高的特征在发现裂缝型油气层和确定裂缝位置方面具有明显优势, 并在多口已钻井得到了验证, 现以QK 1井为例阐述。

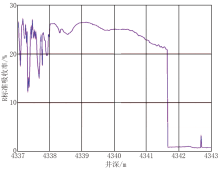

QK 1井是一口设计目的层为奥陶系上马家沟组、峰峰组的注采井, 储层岩性以白云质灰岩和灰质白云岩为主, 发育高角度裂缝和溶蚀孔洞。当钻头钻遇裂缝型储层时, 地层烃类气体迅速扩散到井筒钻井液中, 红外光谱气测录井仪检测到吸收信号后, 其能量图谱会呈现高亮、宽峰且瞬态的异常区域。

该井上马家沟组第7次钻井取心井段4 337~4 343 m, 气测录井出现异常高值, 表现为钻遇油气层特征, 同时红外光谱录井参数光谱体积和R标准吸收率(同一深度不同波长吸收率的标准差)增大, 能量图谱呈连续针刺状波动(图8), R标准吸收率在4 337~4 338 m异常波动频繁(图9), 均表现为钻遇裂缝特征; 钻井取心收获岩心, 见一条宽度25 mm主裂缝, 未完全填充; 还有宽度2 mm孔洞, 其周围分布着错综复杂的5条小裂缝, 宽度1~2 mm。钻井取心情况与红外光谱特征的对应性, 凸显了红外光谱录井在裂缝型油气层评价方面高精度、快响应的技术优势。

(1)基于红外光谱技术研发的录井系统经过硬件与软件的整体优化设计, 实现了对钻井液中碳氢化合物的快速、准确检测。系统体积小、响应快、数据稳定, 既满足了现场录井作业的需求, 也为油气勘探提供了精确的地质评价手段。现场应用证明, 红外光谱技术结合现有录井手段能够为解释评价及后续开发工作提供精准指导。

(2)红外光谱技术在录井领域的应用仍面临多重挑战, 如钻井液中的水蒸汽、钻井液颗粒等复杂基质易造成光谱基线漂移, 降低信噪比; 极端工况下井下高温、高振动等条件导致光学器件性能衰减; 线性回归模型等传统算法对重叠吸收峰的解析误差较大等。这同样也是今后相关领域科研攻关的方向。

(编辑 郑春生)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|