作者简介:胡锦杰 工程师,1996年生,2020年毕业于长江大学矿产普查与勘探专业,现在中法渤海地质服务有限公司深圳分公司从事地质录井方面相关工作。通信地址:518000 广东省深圳市南山区后海滨路中海油大厦A座。E-mail:2573134021@qq.com

在珠江口盆地的勘探中发现大量CO2气体,其成因复杂,涵盖有机成因、无机成因和混合成因。CO2的成因机制研究对判断该地区的油气来源、成藏模式等具有重要意义。然而,随钻录井过程中监测的CO2可能源于添加的钻井液材料,这对研究CO2成因的影响显著。由于CO2在形成过程中继承了母源物质的地球化学信息,不同的${{\delta }^{13}}{{C}_{C{{O}_{2}}}}$可指示不同的母质来源。通过设计相关实验,获取钻井液材料的${{\delta }^{13}}{{C}_{C{{O}_{2}}}}$值,与录井随钻过程中测量得到的${{\delta }^{13}}{{C}_{C{{O}_{2}}}}$值对比,以此来确认CO2来源:A、B井钻井液材料中${{\delta }^{13}}{{C}_{C{{O}_{2}}}}$与随钻${{\delta }^{13}}{{C}_{C{{O}_{2}}}}$差别较大,判断CO2来源于地层而非钻井液材料,据此,确认恩平凹陷A井CO2为有机质热解的有机成因,阳江东凹B井CO2为幔源的无机成因,为恩平凹陷与阳江东凹的油气勘探提供了重要的地球化学依据。

In the exploration of Pearl River Mouth Basin, a large amount of CO2 gas was found, and its genesis is complex, covering organic origin, inorganic origin and mixed origin. The study on CO2 formation mechanism in this area is of great significance to judge the source of oil and gas and the mode of accumulation. However, the CO2 monitored during mud logging while drilling may originate from the added drilling fluid materials, which has a significant influence on CO2 genesis study. Because CO2 inherits the geochemical information of maternal materials during its formation, different ${{\delta }^{13}}{{C}_{C{{O}_{2}}}}$ can indicate different biological sources. Through the design of relevant experiments, the ${{\delta }^{13}}{{C}_{C{{O}_{2}}}}$ values of the drilling fluid materials are obtained. Compared with the ${{\delta }^{13}}{{C}_{C{{O}_{2}}}}$ values measured during mud logging while drilling process, the sources of CO2 can be confirmed. The ${{\delta }^{13}}{{C}_{C{{O}_{2}}}}$ values in the drilling fluid materials from wells A and B are quite different from the ${{\delta }^{13}}{{C}_{C{{O}_{2}}}}$ values while drilling, which indicates that CO2 originates from formation rather than the drilling fluid materials. According to this, it is confirmed that CO2 in well A of Enping Sag is the organic origin of organic matter pyrolysis, and CO2 in well B of Eastern Yangjiang Sag is the inorganic origin of mantle source. This study provides important geochemical basis for oil and gas exploration in Enping Sag and Eastern Yangjiang Sag.

珠江口盆地多年来的勘探表明, 从东向西, 陆丰、惠州、西江、恩平、白云等凹陷均有CO2分布[1]。前人对珠江口盆地CO2的成因及分布规律已取得了一些认识, 认为珠江口盆地的CO2具有多种成因, 包括有机成因、无机成因以及混合成因, 其中无机成因CO2分布较广, 在恩平、惠州、番禺、白云等凹陷均有发现; 有机成因CO2与混合成因CO2则主要分布在惠州、恩平、白云等凹陷[2, 3, 4, 5, 6]。

在勘探过程中, 由于工程方面的影响, 特别是钻井液添加材料会影响随钻检测到的CO2含量, 例如钻井液材料中添加的CaCO3可能通过化学反应产生CO2, 导致监测到的CO2含量异常升高, 对CO2成因研究的影响较大。目前, 针对CO2的研究多集中在成因与分布规律等方面[1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10], 对排除钻井液材料影响, 区分CO2是否来源于地层的研究较少。本文通过实验分别获得恩平凹陷A井与阳江东凹B井勘探过程中添加钻井液材料的

恩平凹陷位于珠江口盆地珠一坳陷西部, 总体呈NE-SW走向, 海水深度为80~100 m, 其西接阳江凹陷, 东临西江凹陷, 南、北分别被番禺低隆起和海南隆起、恩西低凸起挟持[11]。恩平凹陷是前古近纪开始发育的负向构造单元, 经历了3个构造演化阶段:晚白垩世-早渐新世的断陷阶段、晚渐新世-中中新世的拗陷阶段及晚中新世至今的新构造运动阶段[5, 12]。可划分为3个次级洼陷:恩平17洼、恩平12洼和恩平18洼。其构造格局受控洼断层F 1、F 2和F 3共同控制, 3个洼陷均为北断南超的半地堑结构(图1a)。钻井揭示, 恩平凹陷自下而上发育始新统文昌组和恩平组, 渐新统珠海组, 中新统珠江组、韩江组、粤海组, 上新统万山组及第四系。其中文昌组为主力生烃层系, 珠江组和韩江组是主要的成藏层系[5, 13]。

阳江东凹位于珠江口盆地珠一坳陷和珠三坳陷的交会处, 处于阳江一统大走滑断裂带之上, 北部毗邻海南隆起和阳春凸起, 东接恩平凹陷, 南接阳江低凸起和神狐隆起, 洼陷呈NE走向[2, 4](图1b)。阳江东凹经历了晚白垩世-早渐新世断陷阶段、晚渐新世-中中新世拗陷阶段和晚中新世至今的新构造运动阶段。阳江东凹内从下到上地层依次为始新统文昌组和恩平组, 渐新统珠海组, 中新统珠江组、韩江组、粤海组, 上新统万山组及第四系[2, 14]。文昌组、恩平组为主要烃源岩, 珠海组、珠江组及韩江组下段为主要储层(图1b)。

CO2成因主要有无机成因和有机成因两大类:无机成因CO2可分为幔源岩浆脱气作用成因、地壳岩石熔融脱气成因和壳源碳酸盐岩热分解作用成因; 有机成因CO2是沉积有机质在热演化过程中伴随烃类气体生成的, 煤和干酪根热解是CO2有机成因的主要来源。在沉积有机质煤化过程中, 纤维素在泥炭化和腐殖煤转化的过程中产生CO2[1, 15, 16, 17, 18]。而CO2在形成过程中继承了其母源物质及形成时的地质地球化学信息[7], 不同的

依据该理论, 来源于钻井液材料中的CO2与随钻钻井液气中的CO2(即地层中的CO2), 两者的

碳同位素(δ 13C)测量值是一个相对值, 采用国际通用标准。系统根据样品实测13C/12C比值与标准比值进行对比, 按照下列公式来计算并存入数据库:

式中:13C/12C标准值采用美国南卡罗莱纳州PEEDEE箭石化石(简称PDB), 13C/12C国际标准比值为0.011 237 2。

GRAND 3碳同位素分析仪为色谱-红外光谱联用同位素分析仪, 可高分辨率快速检测C1-C6的各种含碳化合物(烷烃、烯烃、CO、CO2等)的浓度和δ 13C值。该仪器无需高真空系统、不需要使用氦气和氢气等辅助气体, 维护成本较低, 环境适应性强, 不仅适用于实验室, 还可在钻井现场、油气生产现场使用, 可实现野外实时碳同位素分析, 尤其适用于页岩气、煤层气等非常规油气测量工作。其工作原理为:首先通过快速色谱将混合的烃类气体按组分分离, 并依次进入氧化池使其燃烧成为CO2, 之后进入中红外激光光谱测量腔室, 利用12C-O、13C-O分子键对激光吸收特征峰的差异, 实现δ 13C值的测量。其中最为关键的是量子级联激光器技术和空心波导技术, 这也是本仪器的技术核心。

实际工作当中, 将脱气器中脱出的烃类气体导入GRAND 3碳同位素分析仪, 即可实现气体样品的δ 13C值自动测量。同一个气体样品经过色谱分离后可分别测出甲烷、乙烷、丙烷的δ 13C值, 可根据具体需求调整检测组分范围(C1-C6), 根据测量组分的不同, 单个样品的分析周期为1~5 min。

2.2.1 随钻

在随钻过程中, 地层中的气体在钻头破碎岩层时发生释放, 释放出的气体混入钻井液中, 以游离态或溶解气随钻井液通过井筒返至地面。与此同时, 破碎的岩屑在钻井液中释放烃类气体, 与地层混入钻井液中的气体混合, 并到达地面的钻井液脱析装置中, 通过钻井液脱析装置获得的烃类气体通过管线输送至录井房, 经过GRAND 3碳同位素分析仪实时获得碳同位素数据。使用迟到时间和迟到井深, 可确认所得气体对应地层的具体深度。通过整理随钻录井数据即可获得地层不同深度的CO2碳同位素, 随钻

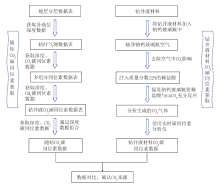

2.2.2 钻井液材料

获取钻井液材料中的碳同位素值, 需要让钻井液材料中的CaCO3与稀盐酸反应生成CO2气, 收集产生的CO2气体, 检测其碳同素值, 具体流程如图2所示。

(1)用药匙将CaCO3粉末放入钠钙玻璃瓶中并盖上橡胶塞。

(2)使用注射器将装有CaCO3粉末的钠钙玻璃瓶中的空气抽取干净(防止空气中的CO2影响碳同位素值的测试)。

(3)使用注射器将质量分数为12%的稀盐酸溶液注射进钠钙玻璃瓶中。

(4)摇晃钠钙玻璃瓶使稀盐酸与CaCO3充分反应, 生成的足量CO2气体直接使用碳同位素分析仪检测分析, 即可获得来源于钻井液材料中的

通过系统分析恩平凹陷A井与阳江东凹B井, 将碳同位素数据与地层分层、钻时气测、多组分同位素等数据进行关联, 获取层位、CO2含量等信息, 最终统计出地层中的

| 表1 地层中的 |

依据上文实验设计的过程, 测得钻井液材料中

| 表2 钻井液材料中的 |

有研究表明[1, 11, 19], 珠江口盆地CO2高含量井均为无机成因CO2, 并且主要为幔源无机成因, 而幔源无机成因CO2分布与断裂体系、新生代火成岩具有一定关系, CO2高含量的井区周边可见大量火山发育, 火山喷发伴生的CO2气体在有利构造中就近富集。

当前较为公认的

(1)有机成因CO2的

(2)无机成因CO2的

另外, Г у ц а л о [28]使用

3.2.1 CO2来源分析

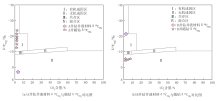

因为钻井液材料生成气体主要为CO2, 所以主要使用CO2成因类型划分图板。A井随钻

3.2.2 CO2成因分析

A井随钻

此外, A井位于恩平凹陷X洼中央断裂构造带, 附近无火山发育, 其底部文昌组是该区的主力生烃层位, CO2含量自深至浅逐渐降低, 符合通过深大断裂由深到浅运移的特征。综合判定, A井CO2为有机质热解形成的有机成因。

B井随钻

此外, B井位于阳江凹陷Y洼南部斜坡带, 所处构造火山活动活跃, 发育Tg-T 70裂陷期、T 60-T 35坳陷期、T 35以后新构造时期3期岩浆活动。同时本井钻遇凝灰质砂岩、安山岩、凝灰岩等。由此推测B井的CO2为幔源无机成因。

通过对比恩平凹陷A井与阳江东凹B井两口井随钻

确认CO2源于地层后, 对A、B两口井随钻中监测到的CO2碳同位素进行分析:A井附近无火山发育, 处于断裂带, 且下部地层是良好的生烃层位, 结合CO2成因类型与天然气成因类型划分图板推测A井CO2应为有机质热解的有机成因; B井所处构造火山活动活跃, 存在多期的岩浆活动。在钻进过程中钻遇凝灰质砂岩、安山岩、凝灰岩等, 推测B井CO2应为幔源无机成因。

本研究有效解决了钻井液的干扰问题, 同时揭示了恩平凹陷有机成因CO2与阳江东凹幔源CO2的成因差异, 对判断油气来源、成藏模式等有重要意义。

(编辑 孔宪青)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|