作者简介:黄开展 工程师,1994年生,2018年毕业于中国石油大学(华东)地质资源与地质工程专业,硕士学位,现在中海油能源发展股份有限公司工程技术湛江分公司主要从事地质勘探与开发的现场作业及研究工作。通信地址:524057 广东省湛江市坡头区南油一区档案楼。E-mail:1534873246@qq.com

针对北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组二段、三段低渗-超低渗储层流体性质识别难题,尤其在油基钻井液污染下,常规的录、测井技术及其解释手段受限严重,导致流体性质识别准确性不足,给现场实时决策带来困难。利用烃相态录井评价技术,包括气体特征谱图判别法、原始吸收率曲线判别法和油气指数定量判别法,对该区块低渗储层流体性质进行分析,并探讨了该技术在裂缝识别以及油气来源等方面的拓展应用。结果表明,烃相态录井评价技术在油气划分和含水识别方面发挥了独特优势。针对涠西南凹陷多种井型、不同地层储层的20余口井次流体性质识别,综合解释符合率达90%以上。该方法有效解决了涠西南凹陷在油基钻井液污染及低渗储层双重因素导致的流体性质识别难题,为海上油气田开发提供了可靠的技术支撑,具备显著的推广应用价值。

Regarding the identification of fluid properties in low and ultra-low permeability reservoirs in Liu-2 and Liu-3 Members in Weixinan Sag,Beibuwan Basin,conventional logging techniques and interpretation methods are severely limited under the contamination of oil-based drilling fluid,resulting in insufficient accuracy of fluid property discrimination and difficulties in real-time decision making on site. Using the gas characteristic spectrum discriminant method,original absorption rate spectrum discriminant method,and oil and gas index quantitative discriminant method of the hydrocarbon phase state evaluation technology,the fluid properties of the low-permeability reservoirs in this block are analyzed,and the extended applications of this technology in fracture identification and oil and gas sources are discussed. The results show that the hydrocarbon phase state evaluation technology has played a unique advantage in oil and gas classification and reservoir water content identification. For the identification of fluid properties in more than 20 wells of various well types and reservoirs in different formations in Weixinan Sag,the coincidence rate of the comprehensive interpretation is over 90%. This method effectively solves the problem of fluid property identification caused by the dual factors of oil-based drilling fluid pollution and low-permeability reservoirs in Weixinan Sag,provides reliable technical support for offshore oil and gas field development and has significant value for popularization and application.

近年来, 南海西部油田在中/深层、非常规等复杂油气领域勘探力度不断加大, 特别是页岩油井以及低渗-超低渗储层井占比逐步升高。涠西南凹陷钻井作业中油基钻井液体系普遍应用, 在保护储层和优化钻井提速的同时, 也给现场地质作业带来一定的困扰[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]。一是专项录井方面, 受油基钻井液影响, 地化录井、三维定量荧光录井数据失真[9, 10, 11, 12, 13]; 二是随钻测井方面, 油基钻井液随钻循环降温效果相比水基钻井液差距明显, 常规随钻工具使用受限[14, 15]; 三是电缆地层测试方面, 低渗流体难以泵抽取样, 油基钻井液的使用给地层样品流体性质分析判断带来新的问题[16, 17], 无法定量判断取样中原油和钻井液滤液的比例; 四是解释评价方面, 目前国内外对于气测录井的校正主要包括针对井眼尺寸、钻井液性能、脱气效率的校正, 而针对钻井液类型, 尤其是油基钻井液, 目前仅限于背景值的扣除校正[18, 19, 20]。另外, 由于油基钻井液体系中添加材料不同、粘度不同, 导致气测响应差异较大, 无法通过简单的分析统计找出变化规律, 不能规避非地质原因造成的气测异常干扰。统计发现, 在低渗储层及油基钻井液污染条件下, 传统的气测解释成功率仅有47%。面对随钻技术和解释评价两方面均受限制的状况, 如何确保随钻录、测井资料在不同钻井液条件下仍具有较高一致性和解释符合率, 是当前南海西部油田现场随钻跟踪及解释面临的挑战。基于此, 提出利用烃相态录井评价技术解决油基钻井液条件下低渗储层的解释评价难题。

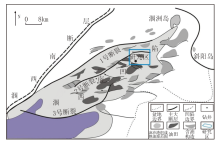

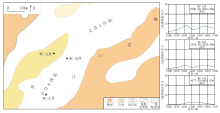

涠西南凹陷位于我国南海西部海域北部湾盆地, 是经钻探证实的富生烃凹陷, 也是北部湾盆地目前唯一的油气产区[21, 22, 23](图1)。经过40多年勘探, 已探明原油地质储量约4× 108 m3, 探明率达37.8%, 主产区探明率更是高达56%, 整体勘探程度较高。成熟区潜力勘探目标呈现“ 碎、小、难” 的特征, 单井探明储量逐年下降, 近十年来, 平均单井探明储量已从近300× 104 m3降至目前不足50× 104 m3。随着勘探不断深入, 常规碎屑岩储层的勘探潜力日益减小, 为了实现老油区增储稳产, 南海西部油田对页岩油、中/深层低渗-超低渗储层的勘探力度越来越大。同时, 为解决涠西南凹陷涠洲组泥岩段易水化膨胀、流沙港组二段(简称流二段)页岩易受应力剥落等工程难题, 钻井作业中广泛使用油基钻井液保障井筒安全, 促进工程作业提质增效。

为解决涠西南凹陷中/深层低渗-超低渗储层流体性质识别难题, 笔者对近一年涠西南凹陷运用烃相态录井评价技术的20余口井随钻录、测井资料及测试层段数据进行统计分析表明, 针对涠西南凹陷多种井型下不同地层储层流体性质的识别, 烃相态综合解释符合率达90%以上。在此基础上, 从烃相态技术原理入手, 对其内部数据进一步处理, 并梳理规律认识, 总结出一系列定性、定量的录井解释手段。

常规气测检测仪器是利用色谱柱及氢火焰离子化鉴定器FID, 将钻井液从地层中携带的气体经过脱气器脱出, 脱出的气体经过气管线输入到气相色谱仪:一路直接进入氢火焰离子化鉴定器分析并输出结果, 这种气体称为全烃, 它是指样品气中烃类气体的总含量; 另一路样品气经色谱柱分离后进入氢火焰离子化鉴定器, 分别分析C1-C5等各单一组分的体积分数值, 称之为烃组分[24]。而烃相态录井评价技术采用中红外光谱分析原理, 通过检测所有气态烃类对中红外光吸收的变化规律来定性、定量评价储层的流体性质。烃相态录井评价设备的核心部件为非色散红外多组分传感器, 使用可调谐光学探测器以10 nm间隔对3 100~3 700 nm波段的中红外光进行连续扫描, 从而在每个井深点获得61个不同波长的气体吸收率数据。该技术每8 s分析采样一次, 在测量气体体积分数时, 不区分单独烃类成分, 具有分析速度快, 无需辅助设施, 无需标定的特点[25]。

烃相态录井评价技术的主要评价参数包括吸收率谱图、气体特征谱图、光谱体积、C标准吸收率、R标准吸收率等, 均是基于气体吸收率进一步计算衍生得到的。

(1)吸收率谱图:体现烃类物质的含量, 谱图颜色表示对应波长的吸收率强度, 形态则代表储层性质。

(2)气体特征谱图:对吸收率数据一阶求导后成图, 与吸收率本身强度无关, 仅代表烃类组成是否齐全。

(3)光谱体积:在渗流过程中, 弹性力一般是渗流动力, 一个油藏的弹性力大小与油藏的总体积有关。弹性力对应烃源评价的光谱体积, 光谱体积越大, 弹性力就越大, 表明地层的能量越大。

(4)C标准吸收率:在3 100~3 700 nm之间某一波长, 同一波长不同深度纵向上吸收率的标准差。

(5)R标准吸收率:在3 100~3 700 nm 范围内, 同一深度不同波长横向上吸收率的标准差。

2.3.1 气体特征谱图判别法

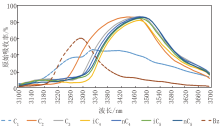

气体特征谱图反映波长3 100~3 700 nm之间谱图的连续性(横向上是否连续):连续则代表烃类物质齐全, 指示油层特征; 离散则代表成分缺失, 指示气层特征(图2)。此方法独特优势体现在:数据实时传输, 非常直观明了, 并且及时有效。但是这种方法也有一定的局限性:对于凝析油气储层识别受限, 这是因为凝析油气自身油气混存, 烃类物质组成齐全, 致使无法有效划分油气性质。

2.3.2 原始吸收率曲线判别法

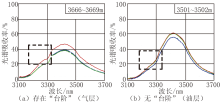

首先, 对海上作业现场经脱气器处理后的显示段气体进行轻烃组分分析, 发现轻烃实验与Reserval设备检测的气体各组分基本一致, 证明了此方法的可行性。从轻烃分析实验结果发现, 除了C1-C5组分外, C6之后仍出峰, 甚至发现之前普遍认为常温下为液态的苯(Bz)等芳香烃的存在。因此, 对单独各烃组分进行注样分析其原始吸收率曲线形态特征发现(图3), C1的吸收率曲线在3 300 nm波长处存在一个下降“ 台阶” , 而苯的吸收率曲线在3 300 nm波长处有明显的出峰特征。根据C1及苯的这种特殊的吸收率曲线特征, 利用油层、气层中C1、苯含量差异, 反向判别流体性质。若储层的原始吸收率曲线在3 300 nm波长处存在“ 台阶” , 则指示气层特征; 无“ 台阶” 则指示油层特征(图4)。因此, 当地层流体为气时, 其组分C1相对含量高, 苯含量几乎没有, 原始吸收率曲线在3 300 nm附近会呈现下降“ 台阶” ; 地层流体为油时, C1浓度相对较低, 苯含量上升, 原始吸收率曲线不会出现下降情况。该方法的优势是不仅对常规油气划分有效, 对凝析油气也有一定的识别能力; 其局限性在于主观性较强, 特征无法定量描述, 对高重组分的凝析油气无法识别。

2.3.3 油气指数判别法

上述两种方法均属于定性识别, 有一定的人为主观性, 需寻求更有利的证据判断储层流体性质。根据涠西南凹陷目前已钻井的烃相态录井资料统计分析发现, 光谱体积与R标准吸收率差异性变化能够一定程度上反映油气的区别。这两个参数均代表油气丰度, 且不同性质的油和气中烃类物质含量差异导致对红外光的吸收率不同, 进而导致R标准吸收率产生变化。因此, 笔者尝试通过光谱体积和R标准吸收率的比值判别流体性质, 创新性提出油气指数概念(即:油气指数=光谱体积/R标准吸收率), 并通过不同区块的8口代表井数据统计分析(表1)提出:油气指数=1.6为油气识别分界阈值, 即油气指数<1.6为油, 油气指数>1.6为气。

| 表1 研究区8口井烃相态解释评价符合度 |

该方法的优势是能够实现定量识别, 且应用效果较好, 对不同区块具有一定的适应性; 该方法的局限性在于油气指数主要由光谱体积和R标准吸收率这两个参数建立, 因此不同区块的油气界限阈值会有所差别(图5)。

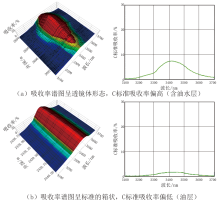

对于储层含水情况, 当前主要依靠吸收率谱图形态判别。若储层为纯油层, 储层含油均质性较好, 其吸收率谱图会呈现上下均一的箱状; 若储层呈现上油下水的特征, 会导致吸收率谱图呈现上宽下窄的近似透镜体形态, 而纵向上流体丰度的变化会导致C标准吸收率数值偏高。这是因为C标准吸收率代表同一波

长不同深度纵向上吸收率的标准差, 储层下部含水会导致纵向上流体丰度变化, 造成标准差变大(图6)。

WZ-A井是部署在南海西部海域北部湾盆地涠西南低凸起倾末端的一口评价井。涠西南低凸起东倾末端成藏条件优越, 周边已发现多个大中型油气田, 是油田周边拓展评价的有利区域。涠西南低凸起倾末端流一段、流三段目前已发现油气藏整体规模可观, 剩余油气潜力大。流三段发育扇三角洲-湖泊体系, 扇体规模大, 沉积物粒度粗, 主要受南西物源影响, 受控于微古地貌特征。扇三角洲前缘发育多个分流河道, 储层发育、规模可观, 但物性偏差, 属于低孔、低-特低渗储层。

WZ-A井主要目的层为流三段。流三段共见油迹显示40 m/10层, 荧光显示81 m/28层, 岩性主要为油迹细砂岩, 局部含2~3 mm石英砾石, 分选较差, 泥质胶结, 直照荧光显示较差。录井解释方面, 平衡比(BH)与湿度比(WH)交会, 气测三角图板为正三角, 区块气测解释图板均表明该层位为气层特征。随钻测井方面, 针对该井流三段低孔、低渗储层, 随钻测井、测压取样面临诸多难题。难点一是低孔、低渗储层测压取样泵效低, 泵抽取样难度大, 取样器在高温条件下风险急剧增大; 难点二是油基钻井液与地层原油相互混溶, 只能根据地化特征定性判断, 油基钻井液污染率难以定量分析。该井流三段主显示层密度为2.47 g/cm3左右, 孔隙度大于11%的砂岩储层电阻率整体在8 Ω · m以上, 综合解释为气层。测压取样方面, 在流三段3 501 m油迹细砂岩处进行MDT测压取样, 经井下流体分析判断为气层。现场放样结果为:气样16 000 cm3, 液样180 cm3。现场放样结果与井下流体分析吻合, 最终综合判断为气层。

利用烃相态评价技术对WZ-A井流三段低孔、低渗储层进行分析。在定性方面, 气体特征谱图较为饱满、连续, 原始吸收率曲线在3 300 nm波长处无明显“ 台阶” , 均指示油层特征; 在定量方面, 油气指数随着深度的增加呈明显的增大趋势, 在3 500~3 600 m井段, 油气指数< 1.6, 指示油层特征, 3 600 m之后油气指数逐步增大, 表明随着埋深的增加, 更深的地层逐步转变为凝析油气特征(图7)。

为了确定该井流三段流体性质和落实产能, 在流三段上部3 501.00~3 574.50 m优选6层砂体进行压裂测试。第一段:3 555.24~3 576.79 m/21.55 m, 砂体聚集段优选3簇射孔, 射开2.5 m、30孔。压裂第二段:3 497.65~3 527.00 m/29.35 m, 砂体聚集段优选3簇射孔, 射开2.5 m、30孔。最后返排见油早、含油率上升趋势明显、产能稳定, 定性判断为挥发性油层, 稳定产油67 m3/d, 产气20 610 m3/d, 气油比308。针对WZ-A井流三段低孔、低渗储层以及油基钻井液的污染问题, 目前来看, 常规的录、测井技术及解释手段均受到一定的限制, 而基于红外光谱原理的烃相态录井评价技术在低孔、低渗储层和油基钻井液污染条件下发挥了独到优势, 解释结论和测试结果完全吻合。

涠西南凹陷WZ-B井是一口页岩油评价井, 从其烃相态录井评价特征来看, 2 638.45~2 641.00 m井段三维吸收率谱图饱满, 纵向上呈箱状形态, 同时C标准吸收率偏低, 表明本层含油均质性较好, 综合解释为油层。2 694.00~2 696.62 m井段三维吸收率谱图欠饱满, 纵向上呈上宽下窄的近似透镜体形态, 同时C标准吸收率偏高, 表明本层含油均质性较差, 储层下部具有含水特征, 综合解释为含油水层。后续证明与电缆测样取样结果一致(图8)。

在近一年20多井次的实际应用中, 发现烃相态录井评价技术除了对储层流体性质的有效识别外, 在其他方面也有一些指示意义, 目前比较有效的拓展应用包括对储层微裂缝、孔洞的识别以及对油气来源的判断。

3.3.1 微裂缝、孔洞的识别

碎屑岩储集空间以粒间孔为主, 钻井过程中, 其内部的油气逐步释放, 而缝、洞型储层内部油气会在岩石破碎瞬间迅速释放, 具有响应时间短, 响应剧烈的特点。因此, 主要根据烃相态吸收率谱图形态判断, 若谱图出现明显的阶梯式特征, 则指示缝、洞型储层或储层有微裂缝存在。

以WC-C井为例, 该井在井深3 407、3 486 m两次发生井漏, 分别漏失19.5、65.2 m3钻井液。根据烃相态吸收率谱图特征, 观察到位于两次井漏所夹持的层段烃相态吸收率谱图形状呈较为明显的阶梯式形状, 由此推断此处储层微裂缝较为发育。另外, 井壁取心显示该层段岩性主要为含砾粗砂岩、含砾中砂岩, 多处壁心见1 mm贯穿状裂缝, 也从侧面印证了井漏发生的原因(图9)。

此方法存在一定的局限性, 要求必须是开启性裂缝且裂缝内储存有油气, 即必须有油气显示, 对缝、洞型储层识别才更有效, 后续需增加成像测井资料的证明。

3.3.2 油气来源判断

另一个拓展应用是对油气来源的对比分析。通过统计与对比, 发现C标准吸收率谱图形态对油藏来源有一定指示意义。分析近一年烃相态录井资料发现, 在文昌区块位于文昌A凹陷和B凹陷所夹持的油田中的WC-A井、WC-B井, 其C标准吸收率谱图均呈现双峰特征, 而远离文昌A凹陷, 位于文昌B凹陷南端的WC-C井则是呈现单峰的形态。

另外根据原油生物标志化合物的差异性, 推断文昌A、B凹陷夹持的油田区块存在双源供烃可能性(图10)。

(1)相较于传统的气测录井, 烃相态录井评价技术具有设备体积小、仪器维护难度小、测量周期短(仅需8 s)、监测范围全、无需标定等优点。

(2)烃相态录井评价技术在南海西部油田涠西南凹陷应用较多是在油气划分方面, 气体特征谱图判别法、原始吸收率曲线判别法、油气指数判别法定性与定量结合, 综合判断储层油气性质成功率较高。

(3)在涠西南凹陷低凸起倾末端新探区WZ-A井的现场应用表明, 针对低孔、低渗储层流体识别, 在目前录、测井技术及解释方法受限情况下, 烃相态录井评价技术在油气划分以及含水识别方面发挥了独特作用, 为现场随钻决策以及地层测试提供技术支撑。

(4)除储层流体性质识别等基础应用之外, 烃相态评价技术在储层裂缝识别、油气来源判断方面有进一步的拓展应用。这表明值得去深挖其作用机理, 进一步研究该技术应用, 有望在海上油气勘探开发中发挥更大的作用。

(编辑 卜丽媛)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|