作者简介:马青春 高级工程师,1975年生,2014年毕业于中国石油大学(北京)石油工程专业,现在中国石油渤海钻探第一录井公司从事综合解释评价工作。通信地址:300280 天津市滨海新区海滨街团结东路3号。E-mail:476526422@qq.com

为了解决油气勘探中复杂储层不同流体性质精准识别的问题,依托红外光谱技术在渤海湾盆地的应用数据,通过对不同流体性质的光谱吸收效率曲线特征的分析,优选出5个敏感波长,筛选出4组关键参数组合,经过多参数融合图板的构建,实现了对油层、高气油比油层、气层及含油水层的快速识别与精准评价。经过现场6口井的随钻测试数据验证,红外光谱技术解释符合率达到92.3%。该方法不仅提升了储层流体的定性分析能力,还为油气藏的勘探与开发提供了更为高效的技术支持,具有重要的工程应用价值。

In order to solve the problem of accurate identification of fluids with different properties in complex reservoirs in oil and gas exploration,based on the application data of infrared spectrum technology in the Bohai Bay Basin,five sensitive wavelengths were optimized and four sets of key parameter combinations were screened by analyzing the spectral absorption efficiency curve characteristics of fluids with different properties. Through constructing the multiparameter fusion charts,the rapid identification and accurate evaluation of oil layers,high-GOR oil layers,gas layers,and oil-bearing water layers have been achieved. Validated by data of on-site testing while drilling in 6 wells,the interpretation coincidence rate of infrared spectrum technology reached 92.3%. This method not only improves the qualitative analysis ability of reservoir fluid,but also provides more efficient technical support for hydrocarbon reservoir exploration and development,and has important engineering application value.

经过几十年持续深入的油气勘探和开发, 部分油田转向深部地层探寻资源、部分油田着力从老井挖潜剩余油、部分油田转向优势区块边缘拓展勘探范围。当前, 各油田都面临着流体类型多样、油水界面复杂、油气及油水难识别的问题, 给油气藏的勘探与评价带来了巨大的挑战。传统流体性质评价技术在储层流体性质评价方面存在一定的局限性, 岩石热解技术、热解气相色谱技术、轻烃录井技术、核磁共振录井技术分析周期长, 无法实现实时监测, 不能满足现场快速分析的要求, 这些问题又限制了对油气藏的快速准确评价[1]。

面对传统技术在油气藏流体性质评价中存在的问题, 本文依托红外光谱技术在渤海湾盆地油气勘探中的应用, 提出了一种基于红外光谱技术的复杂储层流体性质快速识别方法。通过系统分析不同性质流体的光谱吸收效率曲线特征, 建立了4组敏感参数组合, 形成了不同流体类型快速识别图板, 实现了探区和开发区域流体性质的快速准确评价。

光源发出的光被分束器(类似半透半反镜)分为两束, 一束经透射到达动镜, 另一束经反射到达定镜, 这两束光在经过动镜和定镜反射后重新结合在一起, 产生干涉波。当这两束光(干涉光)通过样品时, 由于分子键的激发振动, 特定频率的辐射被样品吸收。这种吸收与样品中分子的振动频率相对应, 从而产生与分子振动频率相对应的吸收光谱。探测器记录产生的干涉图, 这些干涉图包含了所有频率的光的信息, 计算机利用傅里叶变换算法对这些干涉图信号进行处理, 将时间域的干涉信号转换为频率域的光谱信号, 从而得到样品的红外光谱图。通过傅里叶变换处理可以得到样品在不同波数下的吸收强度, 这些数据反映了样品的分子结构和组成成分。红外光谱图显示了样品在不同波数下的吸收强度, 从而反映了样品的分子结构和组成成分。石油钻探中所用红外光谱技术选择中红外波段3 100~3 700 nm, 因为这个波段包含了绝大部分烃类物质的主要吸收信号, 能够提供高分辨率的光谱数据, 有助于根据烃类变化精确识别储层流体性质且分析周期短, 可以快速获取样品的化学组成信息, 适用于原位分析和在线监测[2]。

烃类气体成分中的C-H键吸收特定波长的红外光而产生振动, 波长在3 100~3 700 nm之间的波段是烷烃、烯烃、炔烃和芳香烃的主要吸收区间, 测量该波段的吸收光谱能够有效反映烃类的信息。不同流体(油、气、水)的烃类成分结构不同, 在相应的波长吸收带上呈现出不同吸收率图像, 依据不同波长吸收带上的吸收率相对变化, 可以识别油、气、水层。

本文以渤海湾盆地红外光谱技术数据为研究基础, 收集了13口井红外光谱数据, 整理试油、测试数据13层, 依据不同流体敏感参数建立了相应的评价模型。

红外光谱技术在油、气、水等流体识别时, 依据每种流体在特定波长范围内的光谱响应, 实现精准的流体特征分析。通过剖析这些差异, 能够对复杂储层中的流体类型作出准确判断[3, 4, 5]。

2.1.1 油层

油层的红外光谱分析呈现出强烈且连续的吸收峰, 其吸收强度大且分布均匀, 反映出油层相对均质的流体特性, 表明烃类分子浓度高、油层流体饱和度高[6]。三维吸收率图中的深蓝色到红色代表着不同波长位置吸收峰的强度由低到高变化。从油层的三维光谱图(图1a)可知, 其在3 300~3 500 nm之间的吸收峰逐渐增强, 表明该波段对应的烃类物质占比高。图中的红色区域表示强烈吸收, 显示了油层的高光谱吸收率。同时, 二维光谱图展示了解释井段内不同深度(绿线、红线、蓝线)在不同波长的光谱吸收率曲线(图1b), 不同深度的光谱吸收率曲线形态一致, 进一步凸显了在3 300~3 500 nm之间油层的强烈吸收特征。这种特征表明油层中烃类物质含量丰富, 适合通过红外光谱技术进行准确的识别和分层分析。

2.1.2 高气油比油层

高气油比油层的红外光谱特征兼具油层和气层的特点, 与单一油层相比, 该类型油层吸收率曲线在3 400 nm波长位置附近呈现出相对明显的高峰特征, 从高气油比油层的三维光谱图(图2a)可以看出, 纵向上吸收率逐渐增强, 但相比纯油层, 吸收峰值区域有所降低。二维光谱图中的光谱吸收率曲线在3 350 nm附近的上升速度较快(图2b), 显示出气油混合物在不同波长的分布变化情况[7]。

2.1.3 气层

从三维光谱图(图3a)可见, 气层显示出不连续性特征。由于气态烃分子振动能级较高, 气层在3 350 nm附近吸收峰明显, 但光谱吸收率曲线常伴断点, 反映气体分布不规则性[8]。二维光谱图显示气层在3 400 nm处吸收率相对较低(图3b), 体现烃类物质稀薄性, 与油层和高气油比油层显著不同[8]。

2.1.4 含油水层

从三维光谱图(图4a)可以看到, 含油水层的红外光谱吸收特征明显不同于油层和气层, 表现为较为平缓的吸收曲线, 吸收强度显著低于油层和气层。二维光谱吸收率曲线进一步验证了这一点, 3 200~3 350 nm波段吸收强度降低, 且在波长3 500 nm之后快速下降(图4b), 这表明储层内的烃类含量较低, 主要成分为水。

首先确定敏感波长, 通过对不同流体在红外光谱中的吸收特征分析, 优选出3 250、3 300、3 350、3 400、3 500 nm等敏感波长。这些波长的吸收率相对变化能够反映不同流体的类型[9]。

依据不同流体的技术特征, 结合敏感波长的吸收率, 筛选出以下4组关键敏感参数组合。

(1)油层、气层、高气油比油层:3 350 nm波长处的吸收率与3 400 nm波长处的吸收率的比值Rg、3 350 nm波长处的吸收率与3 500 nm波长处的吸收率的比值Ro。

(2)油层、含油水层:Ro、3 300 nm波长处的吸收率与3 400 nm波长处的吸收率的比值Rw。

(3)高气油比油层、含油水层:1/Ro、3 250 nm波长处的吸收率与3 300 nm波长处的吸收率的比值Rwo。

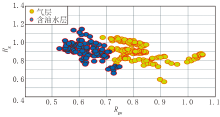

(4)气层、含油水层:Rg、3 500 nm波长处的吸收率与3 400 nm波长处的吸收率的比值Rgw。

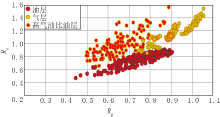

采用Rg、Ro这2项参数进行油层、高气油比油层、气层的数据特征分析。从评价图板(图5)可以看出, 气层的Rg普遍高于油层和高气油比油层, 高气油比油层和气层的Ro明显高于油层。油层Rg集中分布在0.41~0.90、Ro集中分布在0.47~0.89; 高气油比油层Rg集中分布在0.50~0.89, Ro集中分布在0.55~1.56; 气层Rg集中分布在0.75~1.05, Ro集中分布在0.85~1.53。通过这些敏感参数的区间分布, 可以有效区分油层、气层和高气油比油层的光谱特性, 进而实现储层流体类型的精确分类与识别。

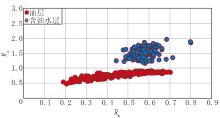

在油层和含油水层的识别过程中, 吸收特征和Rw、Ro参数变化是区分这两种流体的关键。油层和含油水层的吸收峰在不同波段表现出显著差异, 利用Rw、Ro可以有效区分油层和含油水层(图6), 油层和含油水层的Ro值对比, 含油水层明显高于油层。油层Ro集中分布在0.51~0.90, 尤其是0.70~0.90区间数据相对集中, Rw集中分布在0.19~0.70; 含油水层Ro集中分布在1.19~1.96, Rw集中分布在0.44~0.79。这些数据清晰地区分了油层、含油水层的光谱特性, 有助于准确识别储层流体类型。

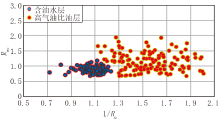

高气油比油层和含油水层的敏感参数区分依赖于它们在红外光谱中的不同吸收特征。采用1/Ro、Rwo这2项参数进行储层流体性质划分。如图7所示, 高气油比油层的1/Ro普遍大于含油水层。高气油比油层Rwo分布在0.67~1.93, 1/Ro分布在1.13~2.01, 展现出显著的吸收特性差异; 含油水层Rwo分布在0.73~1.17, 1/Ro分布在0.78~1.23, 显示出过渡性吸收特征。这些数据区间清晰地展示了高气油比油层、含油水层的不同吸收特性, 便于储层流体识别和区分。

基于红外光谱技术的油、气、水储层流体识别方法在实际应用中表现出显著的效果, 尤其在复杂储层流体的精准识别与评价方面具有突出优势。通过敏感参数的选取和多参数融合模型的应用, 实现了不同流体的快速、高效识别。经过现场6口井的随钻应用, 与测压取样和测试数据进行对比, 红外光谱技术解释符合率达到92.3%(表1)。

| 表1 红外光谱技术解释符合率统计 |

本文基于红外光谱技术, 经过分析三维吸收率和光谱吸收率曲线在不同流体中的表现特征, 优选出敏感参数, 并形成了多参数融合的油层、高气油比油层、气层、含油水层不同流体的识别模型, 实现了对储层中不同流体的实时、快速识别, 为油气勘探和开发提供了有效的技术支持。

红外光谱技术在储层中展现了高分辨率、实时监测、快速分析的优势, 显著提高了流体识别的准确性与效率, 为油气层的科学勘探与开发提供了新的技术路径。该技术的进一步优化和推广将为油气行业的高效开发带来更广阔的应用前景。

(编辑 王丙寅)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|