作者简介:李元元 工程师,1986年生,2013年毕业于中国石油大学(北京)石油与天然气工程专业,现在中海石油(中国)有限公司深圳分公司从事油气田开发工作。通信地址:518000 深圳市南山区后海滨路(深圳湾段)3168号中海油大厦A座4012办公室。E-mail:liyy54@cnooc.com.cn

低对比度储层流体性质识别作为油气勘探开发领域的一个技术瓶颈,其核心特征表现为油层与水层电阻率差异微弱,常规测井响应难以有效区分。针对这一难题,以珠江口盆地恩平凹陷韩江组浅层低电阻率油层与陆丰凹陷古近系高电阻率水层为例,通过构建“三轴联动”录井评价技术体系,即气测录井识别烃类异常、实时流体录井定量表征烃类丰度、地化录井识别流体相态(油/水层)。在此基础上建立多参数定量解释图板,有效解决了薄互层储层和低阻油层评价难题,使区域流体性质判识准确率提升至85%以上。在恩平凹陷A 3H井应用实践中,获823 t/d的高产油流;在陆丰凹陷应用中成功识别出高电阻率水层界面,使高电阻率水层的识别准确率从传统测井电阻率数据解释的55%提升至82%。该技术为南海复杂油气藏高效开发提供了可靠的技术支撑。

The identification of fluid properties in low-contrast reservoirs is a technical bottleneck in the field of oil-gas exploration and development, its core characteristics are manifested in the weak differences in resistivity between oil layers and water layers, which are difficult to effectively distinguish on conventional log response. In response to this problem, taking the shallow low-resistivity oil layers in Hanjiang Formation of Enping Sag and the Paleogene high-resistivity water layers in Lufeng Sag, Pearl River Basin as examples, a "3-axis linkage" mud logging evaluation technology system is constructed: gas logging identifies hydrocarbon anomalies, real-time fluid logging quantitatively characterizes hydrocarbon abundance and geochemical logging identifies the phase states of the fluids (oil or water layers). On this basis, the multiparameter quantitative interpretation charts have been established, which effectively solve the evaluation difficulties in the reservoirs of thin interbedded layers and low-resistivity oil layers, and the accuracy of regional fluid property identification has been increased to more than 85%. In practice, well A 3H in Enping Sag has obtained a high-yield oil flow of 823 t/d, and in Lufeng Sag, the interfaces of high-resistivity water layers have been successfully identified, which make the identification accuracy of high-resistivity water layers with 55% of the traditional interpretation based on logging resistivity data increase to 82%, and provide a reliable technical support for the high efficiency development of the complex hydrocarbon reservoirs in South China Sea.

低对比度储层流体性质识别作为油气勘探开发领域的重要技术瓶颈, 其核心特征表现为油层与水层电阻率差异微弱, 常规测井响应难以有效区分。根据电性特征可将其系统划分为两类:低电阻率油层(简称低阻油层)和高电阻率水层(简称高阻水层)。以珠江口盆地为例, 恩平凹陷韩江组浅层低阻油层与陆丰凹陷古近系高阻水层共同构成了典型的低对比度储层体系。

珠江口盆地作为中国南海北部大陆架最具油气勘探潜力的新生代沉积盆地之一[1, 2, 3, 4], 其构造-沉积演化历史复杂, 形成了多套各具特色的储层体系。盆地发育受控于古近纪断陷和新近纪坳陷双重构造背景, 在差异沉降、多物源供给和复杂成岩改造的共同作用下, 储层表现出显著的非均质性和多样性特征。恩平凹陷浅层低阻油层主要发育于韩江组三角洲-浅海过渡相沉积体系, 具有“ 三低一高” 特征, 即低电阻率(< 2 Ω · m)、低含油饱和度(35%~45%)、低地层水矿化度(2 000× 10-6~8 000× 10-6)、高束缚水含量(> 40%), 其成因与黏土矿物附加导电、微孔喉结构发育及水动力改造作用密切相关。陆丰凹陷高阻水层赋存于古近系恩平组-文昌组辫状河三角洲储层, 呈现高阻低渗特征(电阻率> 7 Ω · m, 渗透率< 10 mD), 主要受绿泥石膜胶结和大气水淋滤作用控制。

传统仅依赖电阻率测井曲线的储层识别方法面临巨大挑战, 难以准确识别和评价这类低对比度储层。本文以恩平凹陷和陆丰凹陷为例, 通过常规地质录井、实时流体录井、地化录井, 按照“ 随钻采集-快速分析-动态评价” 的工作流程, 建立录井多参数定量解释标准, 重点解决低对比度储层油水识别难题, 为南海复杂油气藏高效开发提供新技术思路[5, 6, 7]。

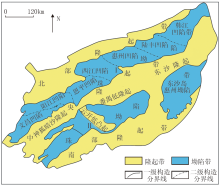

恩平凹陷和陆丰凹陷位于珠江口盆地珠一坳陷内, 珠江口盆地作为中国南海北部最重要的新生代被动大陆边缘盆地之一, 其构造演化受欧亚板块、太平洋板块及印度-澳大利亚板块相互作用控制, 形成了复杂的断裂系统与多期次构造变形。该盆地整体呈NE-SW向展布, 具有“ 南北分带、东西分块” 的构造格局, 表现为“ 隆坳相间、三隆四坳” 的构造特征(图1), 并蕴藏丰富的油气资源。珠一坳陷作为典型的古近纪断陷湖盆, 其主力层系包括古近系文昌组、恩平组及渐新统珠海组, 构成了“ 下生上储、多套组合” 的油气成藏体系, 是油气勘探重要目标。

恩平凹陷位于珠江口盆地珠一坳陷西端, 南北受北部断阶带和番禺低隆起夹持, 东西两侧毗邻西江凹陷和珠三坳陷。其构造受NE向断裂控制, 呈现“ 多期断陷、差异沉降” 的典型特征。近年来, 随着恩平18-1构造在韩江组取得重大油气突破, 相邻构造同层系也相继获得规模性油气发现, 进一步证实了该凹陷的勘探潜力。根据研究区已发现油层的电阻率统计结果, 超过50%的油层电阻率低于2 Ω · m(韩江组水层电阻率范围为0.8~0.9 Ω · m), 显示出典型的低电阻率特征[8]。

陆丰凹陷位于珠江口盆地珠一坳陷东北部, 构造上受北部隆起、惠陆低凸起、东沙隆起及海丰凸起共同围限。该凹陷以文昌组深湖相烃源岩和恩平组-珠海组储层为主要勘探开发目标层系。近年来, 随着勘探开发向古近系深入, 通过系统分析陆丰凹陷恩平组、文昌组测录井资料, 并结合测压取样及测试数据, 发现该区古近系普遍发育高阻水层。值得注意的是, 此类储层中油层与水层的常规测井响应特征极为相似, 导致流体性质判别困难[9]。

珠江口盆地低对比度储层成因复杂, 综合前人研究成果[8, 9, 10], 可将其归纳为3类:沉积环境、地层水矿化度和钻井工程影响。

沉积环境对储层岩性具有决定性影响, 主要表现为沉积环境对低对比度储层的形成具有决定性控制作用。在弱水动力的低能沉积环境下, 以泥质粉砂岩、粉砂岩和细砂岩等细粒沉积岩发育, 其微米级孔喉结构(0.1~10 μ m)导致岩石束缚水含量普遍高于30%; 同时, 自生黏土矿物(伊利石/蒙脱石含量占15%~25%)吸附地层水形成连续分布的导电网络, 使油层电阻率降至2 Ω · m以下。以珠江口盆地为例, 恩平凹陷韩江组三角洲-浅海陆棚过渡相沉积环境形成了厚度较薄(< 5 m)、砂泥岩薄互层(单层厚度介于0.5~3.0 m之间)发育的储层特征, 不仅产生明显的电阻率平均化效应(电阻率波动< 0.5 Ω · m), 还导致常规测井垂向分辨率不足; 而陆丰凹陷古近系滨浅湖相储层则因快速相变和复杂孔隙结构(孤立孔隙占比> 40%), 呈现高束缚水饱和度(> 35%)和低电阻率对比度的特征, 进一步加大了储层流体识别的难度。

地层水矿化度变化对储层电性特征具有重要控制作用, 不同沉积体系(海相/陆相)具有差异化的矿化度分布特征, 通常随深度增加而升高, 但水岩反应(溶解-沉淀平衡)和断裂带流体运移(高矿化度水上升或大气淡水渗入)可显著改变原始分布模式。矿化度变化通过控制导电离子浓度直接影响储层电阻率:低矿化度水层(矿化度< 5 000× 10-6)因缺乏导电介质呈现高阻特征(电阻率> 10 Ω · m), 这种“ 电性反转” 现象使得无论原始储层性质如何, 在经历淡水改造后均会表现为高阻特征; 而当油层不动水矿化度显著高于相邻水层时(矿化度差异> 3 000× 10-6), 则会出现油层电阻率相对降低、水层电阻率相对升高的“ 电性收敛” 现象。以珠江口盆地为例, 恩平凹陷韩江组地层(层深1 000~1 600 m)受浅部水动力影响更为复杂:①低闭合幅度圈闭(油柱高度< 10 m)导致油驱效率不足(含油饱和度< 45%); ②活跃的大气水下渗引发强烈生物降解; ③微孔隙(孔径< 1 μ m)中滞留高矿化度地层水(含水饱和度> 35%)。三者耦合作用最终形成了典型的低阻油层(电阻率< 2 Ω · m)。陆丰凹陷古近系呈现“ 反韵律” 矿化度分布(5 000× 10-6~20 000× 10-6), 随深度增加矿化度降低导致水层电阻率升高(升高幅度达5~8 Ω · m), 显著削弱了油水层电性差异。

钻井工程因素对储层电阻率的改造作用不容忽视, 主要表现为钻井液侵入机制及其对电性特征的影响。当储层被钻开后, 在正压差(钻井液柱压力> 地层压力)驱动下, 高矿化度钻井液滤液(通常矿化度> 30 000× 10-6)会侵入渗透性储层, 置换原生地层水, 形成深度达1~3倍井径的侵入带。这一过程导致两个关键变化:一是侵入带内流体性质改变; 二是岩石导电网络重构, 最终造成油层电阻率显著降低(降幅30%~50%)。值得注意的是, 这种钻井工程改造效应存在明显的储层依赖性:对于韩江组高孔(孔隙度> 25%)、高渗(渗透率> 100 mD)的疏松砂岩储层, 由于侵入深度大(可达3.5倍井径)、滤液置换充分, 电阻率降幅尤为显著(可达50%以上)。影响侵入效果的主要因素包括:①储层物性参数(孔隙度、渗透率); ②钻井液性能(密度、矿化度、滤失量); ③工程参数(压差大小、浸泡时间)。

珠江口盆地低对比度储层电阻率差异小(变化量< 30%), 传统测录井方法因依赖电阻率参数, 在识别此类储层时存在显著局限性。本研究基于其特殊成因机制(黏土矿物导电、微孔隙束缚水及矿化度异常等), 整合常规录井(岩屑、气测录井等)、实时流体录井(FLAIR技术)及高精度地化录井(岩石热解、热蒸发烃气相色谱), 构建“ 三轴联动” 录井评价技术体系:①气测录井识别烃类异常; ②实时流体录井检测定量表征烃类丰度; ③地化录井识别流体相态(油/水层)。在此基础上最终建立多参数融合的录井定量评价标准。

常规录井作为油气勘探开发中最基础且最直接的技术手段, 主要通过实时采集和分析岩屑特征、钻时变化、气测异常及钻井液性能等, 实现对地层岩性、含油气性的快速识别与初步评价。具体而言, 岩屑的矿物组成、结构特征等直接反映地层岩性; 钻时变化可表征地层可钻性差异; 气测全烃及组分异常能有效指示含油气特征; 同时, 钻井液性能参数可实时反映地层压力系统的变化。其技术特点主要体现在:①数据获取具有实时性和直观性; ②对异常显示层识别灵敏度高; ③为后续地化录井、测井等精细评价提供可靠的基础地质数据。在低对比度储层评价中, 岩屑含油荧光显示与气测异常数据的组合, 可有效弥补测井解释的不确定性。珠江口盆地恩平凹陷的实践表明该方法使薄互层油气显示识别率大为提高。

实时流体录井(FLAIR)技术通过集成FLEX脱气器、高精度色谱仪和质谱检测系统三大核心模块, 构建了一套先进的烃类检测体系。该系统采用恒温定量脱气技术(FLEX脱气器), 配合高精度色谱与质谱, 实现了从轻烃到重组分(C1-C8)的多组分分析, 可定量表征烃类丰度, 相较于传统气测录井, 其技术突破主要体现在:①检测范围显著扩展, 可精准识别C6+重组分(检测下限达0.1× 10-6), 解决了常规方法(仅至C5)的组分缺失问题; ②双气路设计使检测精度提升至± 5%; ③实时数据流传输为储层流体性质快速评价和钻井工程决策(如取心层位确定、测试段选择)提供可靠依据。

地化录井技术通过岩石热解分析和热蒸发烃气相色谱分析, 建立直接检测储层烃类物质的方法。该技术采用程序升温(90~600 ℃)的物理分离手段, 精确测定热解液态烃(S1)和气相色谱特征图谱, 有效规避了因高饱和度束缚水(饱和度> 35%)、黏土矿物导电(阳离子交换容量> 25 meq/100 g)或低矿化度地层水(矿化度< 5 000× 10-6)等因素造成的电阻率解释误区。热解参数S1(检测最低限0.1 mg/g)可定量表征储层含油丰度, 而气相色谱的正构烷烃分布(碳数范围nC8-nC40)、Pr/Ph比值及基线抬升特征等关键指标, 则为识别流体相态(油/水)提供了直接地球化学证据。

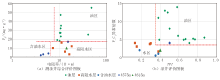

针对低对比度储层, 整合录井、测井、取样、测试等资料, 将常规录井、实时流体录井、地化录井、测井等多项技术相结合, 利用气测烃类异常、岩屑含油特征来识别显示段; 根据实时流体录井参数(F_C1异常倍数、F_C2异常倍数、F_Tg、F_C6+)、地化录井参数(油产率指数OPI、原油轻重比PS)评价地层烃类丰度; 同时按照色谱峰型判断原油性质, 参照常规气测曲线形态, 建立了恩平凹陷低阻油层综合解释评价标准(表1)和图板(图2)。

| 表1 恩平凹陷低阻油层综合解释评价标准 |

根据实时常规录井参数(气测全烃Tg、Tg异常倍数)、实时流体录井参数(F_C1异常倍数、F_C2异常倍数)、地化录井参数(油气总产率指数TPI)、地化及实时流体录井联合参数PF(热解含油气总量Pg与F_C1异常倍数的乘积)评价地层烃类丰度; 同时根据色谱峰型判断原油性质, 结合随钻电测电阻率建立了陆丰凹陷高阻水层综合解释评价标准(表2)和图板(图3)。

| 表2 陆丰凹陷高阻水层综合解释评价标准 |

研究区内恩平凹陷23口开发井的应用结果表明, 该技术在低电阻率油层识别中, 有效解决了薄互层储层和低阻油层评价难题, 使区域流体性质判识准确率提升至85%以上。在陆丰凹陷18口开发井的应用结果显示, 该技术使高阻水层的识别准确率从传统仅依靠测井电阻率数据解释的55%提升至82%, 显著提高了储层评价的可靠性, 为南海复杂油气藏高效开发提供了新的技术支撑[9]。

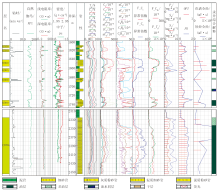

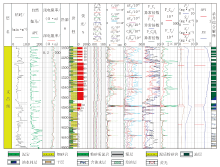

恩平凹陷A 3H井上部着陆井段穿过多层油组, 韩江组HJ 610油组即位于该井段; 底部水平段目的层为珠江组ZJ 320a油组(图4)。受沉积环境影响, 浅层砂泥岩薄互层发育, 泥质含量高, 导致束缚水饱和度高; 同时受浅部水动力影响, 地层中滞留高矿化度地层水, 造成低对比度油层发育。

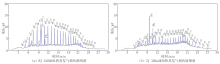

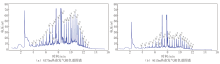

上部韩江组HJ 610油组电阻率为1.5~2.0 Ω · m, 与围岩电阻率(1.2~1.8 Ω · m)差异较小。岩性为浅灰色荧光泥质细砂岩, 成分以石英为主, 含少量长石及暗色矿物, 粒度以细粒为主, 少量中粒, 呈次棱角-次圆状, 分选中等, 泥质胶结中等; 荧光直照暗黄色, 含油面积30%, 荧光级别C级, 滴照乳白色, 慢速扩散。气测异常较明显, 根据该油组相关评价参数(表3), 实时流体录井以及地化录井评价图板投点, 均指向油层区域(图2); 热蒸发气相色谱图谱正构组分峰较饱满(图5a), 符合恩平凹陷低阻油层解释标准(表1)。

| 表3 恩平凹陷HJ 610及ZJ 320a油组评价参数 |

本井底部水平段珠江组ZJ 320a油组同样呈现低对比度储层特征。其电阻率4.0~4.5 Ω · m, 与围岩电阻率(3.2~3.6 Ω · m)的差异较小。岩性为浅灰色荧光泥质粉砂岩, 泥质胶结疏松, 局部含灰质重; 荧光直照暗黄色, 含油面积40%~60%, 荧光级别C级, 滴照乳白色, 慢速扩散。气测异常较明显, 根据该油组相关评价参数(表3), 实时流体录井以及地化录井评价图板投点, 均在油层区域(图2); 热蒸发气相色谱图谱正构组分峰较全(图5b), 满足恩平凹陷低阻油层解释标准(表1)。最终ZJ 320a油组试油初产结果:产油823 t/d, 含水仅1.7%。

陆丰凹陷A 2井主要目的层段为文昌组。区域古近系滨浅湖相储层因快速相变和复杂孔隙结构(孤立孔隙占比> 40%), 形成高饱和度(> 35%)束缚水; 同时随深度增加矿化度降低, 导致水层电阻率升高(升高幅度达5~8 Ω · m), 显著削弱了油水层电性差异, 造成高阻水层发育。应用实时流体录井和地化录井识别高阻水层, 为射孔作业提供准确决策依据。其斜深4 557.00 m(垂深4 021.27 m)以下储层:荧光显示逐渐变差; 实时流体录井气测整体幅度降低; F_C1、F_C2异常倍数降低, F_C6+含量减少且异常幅度降低; 热蒸发气相色谱图谱正构组分丰度逐渐降低。综合判断斜深4 557.00 m(垂深4 021.27 m)以下储层含烃丰度下降, 该深度为油水界面(图6)。

A 2井4 572.00~4 578.00 m井段, 电阻率12.5~15.0 Ω · m, 岩性为浅灰色荧光细砂岩, 成分以石英为主, 含少量长石及暗色矿物, 细粒为主, 少量粉粒, 呈次棱角-次圆状, 分选好, 泥质胶结中等; 荧光直照浅黄色, 含油面积20%~40%, 荧光级别C-D级, 荧光滴照乳白色, 快速放射状扩散。气测异常较明显, 测录井综合评价图板(图3a)及录井评价图板(图3b)投点均在油水界面位置, 热蒸发气相色谱图谱正构组分峰相对欠饱满(图7a), 未达到陆丰凹陷油层解释标准(表4)。本井自4 557 m开始呈现含水特征, 4 572~4 578 m井段属于油水过渡层段, 综合评价该井段为油水同层。

| 表4 陆丰凹陷A 2井不同井段评价参数 |

A 2井4 607.00~4 620.00 m井段, 电阻率12.0~14.0 Ω · m, 岩性仍为浅灰色荧光细砂岩, 成分以石英为主, 含少量长石及暗色矿物, 细粒为主, 少量粉粒, 呈次棱角-次圆状, 分选中等, 泥质胶结中等; 荧光直照浅黄色, 含油面积5%, 荧光级别D级, 荧光滴照乳白色, 快速放射状扩散。气测异常较明显, 测录井综合评价图板(图3a)及录井评价图板(图3b)投点均在高阻水层区域, 热蒸发气相色谱图谱正构组分峰欠饱满(图7b), 符合陆丰凹陷高阻水层解释标准(表4)。综合评价该井段为含油水层。

(1)针对恩平凹陷低阻油层, 通过整合常规录井、实时流体录井及地化录井三大技术模块, 确定F_C1异常倍数、F_C2异常倍数、F_C6+、PS及OPI等为敏感参数, 建立了恩平凹陷低阻油层多参数融合定量解释图板并形成综合解释评价标准。该标准在恩平凹陷浅层低阻油层识别中取得显著成效, 解释符合率达到85%, 并成功指导A 3H井获得823 t/d的高产油流。

(2)针对陆丰凹陷高阻水层, 通过整合常规录井、实时流体录井及地化录井三大技术模块, 筛选出气测Tg异常倍数、实时流体录井F_C1异常倍数、TPI及PF等为敏感参数, 结合随钻电阻率建立了陆丰凹陷高阻水层多参数融合定量解释图板并形成综合解释评价标准。现场应用表明, 该标准在陆丰凹陷高阻水层识别中效果突出, 解释符合率达到82%, 可准确划分出陆丰凹陷高阻水层与油层界限。

(编辑 唐艳军)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|