作者简介:王志战 正高级工程师,1969年生,1991年毕业于西北大学岩石矿物学及地球化学专业,2002年获石油大学计算机应用技术专业硕士学位,2006年获西北大学矿产普查与勘探专业博士学位,长期从事录井基础理论与新技术、新方法研究工作。通信地址:102206 北京市昌平区沙河镇百沙路197号中国石化科学技术研究中心。E-mail:wangzz.sripe@sinopec.com

录井技术具有“多、快、好、省”四大优势,但行业发展仍面临“基础理论薄弱、高端技术不足、服务存在短板、发展生态欠佳”四大挑战,亟需抓住“思维模式”这个源头,驱动录井技术创新的良性发展。为此,提出了录井技术创新应遵循的理论思维、系统思维、原位思维三种基本思维模式:理论思维包括沿用理论、延伸理论、创新理论三个层次;系统思维包括技术链思维、技术系列思维、技术体系思维三个层次;原位思维包括油气藏原位思维、地质工程一体化原位思维两个层次。三者相辅相成,构成录井技术创新思维的基石。三种基本思维模式对于厚植录井理论体系、深耕录井技术体系、完善录井服务体系,从而改善录井生态体系具有一定的指导与促进作用。

Mud logging technology has the four advantages of "more,faster,better,cheaper",but the development of this industry is still facing the four challenges of "weak basic theory,insufficient advanced technology,shortcomings in technical services,and poor development ecology". It is urgent to grasp the source of "thinking mode" to drive the benign development of mud logging technology innovation. Therefore,this paper puts forward three basic thinking modes of theoretical thinking,system thinking and in-situ thinking that should be followed in the innovation of mud logging technology. Theoretical thinking includes three levels:application of theory,extension of theory and innovation of theory. System thinking includes three levels:technology chain thinking,technology series thinking and technology system thinking. In-situ thinking includes two levels:in-situ thinking of hydrocarbon reservoirs and in-situ thinking of geology-engineering integration. These three thinking modes complement each other and constitute the cornerstone of innovative thinking in mud logging technology. These basic thinking modes have a certain guiding and promoting role in enriching the mud logging theory system,deepening the mud logging technology system,improving the mud logging services system,and perfecting the mud logging ecosystem.

录井既是一项勘探开发技术, 也是一项石油工程技术[1], 具有“ 多、快、好、省” 的优势[2]。“ 多” 指的是:录井仪器在地面测量方面, 相比于井下仪器, 不受井眼尺寸限制, 具有更高的分辨率, 能够识别更多的组分, 给出更多的参数, 如元素录井能分析多种元素、核磁共振录井提供孔隙结构等多方面信息。“ 快” 指的是:录井在现场全过程跟踪钻井, 样品运输、处理、分析的时长相比于实验室均大幅缩短, 能够实现“ 所钻即所见” ; 借助远程传输系统, 前后方互动, 能够实现“ 所录即所评” , 支撑勘探开发、钻完井工程快速决策。“ 好” 指的是:录井相比于测井, 能够直接针对岩石骨架及油、气、水等物质进行信息探测, 多解性较低或没有多解性, 解释评价更为精准。“ 省” 指的是:录井不占用井筒作业时间, 基本不受井下高温高压等环境的影响, 耗材少、成本低, 比较经济。但是, 勘探对象日趋复杂, 已从纳米尺度发展到万米深度[3, 4], 工业革命快速进步, 已从自动化发展到智能化[5, 6], 迫切需要录井创新发展, 跟上时代技术发展的步伐, 提高保障国家能源安全的能力。

录井所面临的挑战可概括为“ 基础理论薄弱、高端技术不足、服务存在短板、发展生态欠佳” 4个方面。经过长期不懈的努力, 录井专家学者在一定程度上厘定了录井理论体系[7, 8, 9, 10], 开创了录井学科建设[11, 12, 13], 提出了科学技术研究的战略定位[14]与不同角度、不同维度的录井技术发展方向[15, 16, 17], 给出了录井数据质量控制[18]、录井技术方法创新的思路与机制等[14, 19, 20, 21], 为录井专业、录井行业的发展起到了引领与支撑作用。但要破解录井所面临的四大挑战, 满足录井所面向的四大需求(实时性、准确性、全面性、经济性)[16], 还需要从理论思维、系统思维、原位思维3个方面强化基本思维模式的形成, 高质量支撑录井技术的创新发展。

创新模式尽管具有发散性、多样性, 但并不是盲目的, 需要在相关理论的指引或约束下开展研究。在此基础上, 由表及里, 探寻实验数据及录井信息静态分布、动态演化的规律, 揭示表象、规律背后所蕴含的机理, 进一步延伸理论或创新理论。

录井专业涉及的学科比较广泛[8, 22], 相关的理论包括仪器研发、资料采集、信息传输、地层评价、工程应用、智能算法等[7, 16]。沿用理论就是在直接或间接相关的被广泛认可的定理、原理、模型、图板、公式等的指引下, 开展研究或应用工作。如在海相页岩气成藏机理[23, 24]的指引下, 可通过元素录井在求取生物成因硅的基础上, 实现含气量的准确计算与产能的精准预测[25, 26]。若缺乏理论的指引, 就可能出现背离常识的分析, 产生相对片面、适用性低、站不住脚的观点或结论。如采用元素录井中的Si、Ca、Mg元素表征页岩的脆性, 就忽略了Si、Mg元素在塑性矿物中的分布, 从而导致评价结果与原位地层严重不符[27]。

在沿用理论时, 需要把握两点:一是明确前提, 遵守所用理论产生的初始条件或边界条件, 如模拟装置、假设前提等; 二是追本溯源, 尽可能查阅原文献, 明确所用理论产生的过程。如气测曲线的钻速校正是基于当地层可钻性、物性、含油气性等都一致时, 气测显示与机械钻速呈正比[28]的前提下, 但地层通常是非均质甚至是互层的, 井筒的影响因素也非单一而是多重因素相耦合的。若忽略了这些前提条件, 简单套用就会导致校正后的气测值误差较大、失真甚至错误, 出现差储层、非储层的气测值反而高于好储层的假象。

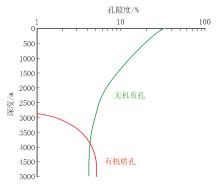

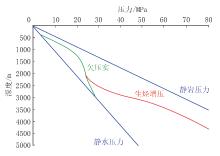

引用的相关理论是在一定的时代与技术背景、地质与工程条件下产生的, 随着背景及条件的变化, 在应用过程中可能会出现先进性、适用性不足等情况, 此时就不宜生搬硬套, 而是要与时俱进, 通过资料的分析, 深化所沿用的理论, 提高其先进性、适用性。如地层压力预监测广泛采用的欠压实原理, 是基于Terzaghi和Peck所构建的孔板与弹簧模型建立起来的, 适用于泥页岩地层[29]。Ozerskaya给出了岩石孔隙度随埋深增加呈指数式降低的关系式, 表明地层不能被无限压实[30]。从常规油气到非常规油气, 随着深度、温度、热演化程度的增加, 无机质孔减少, 有机质孔增多(图1)[24], 欠压实原理的前提条件发生了变化, 适用性变差甚至不再适用[31, 32, 33]。张善文等[34]提出, 东营凹陷的异常高压在1 000~2 500 m之间以欠压实作用为主, 而在2 500 m以深则以生烃作用为主(图2)。从中浅层到深层、超深层, 原生孔隙减小、次生孔隙增多, 岩性及孔隙类型、压力成因及温压系统都变得更加复杂, 欠压实理论及趋势线选定的方法也不再适用[35, 36]。这都需要在欠压实理论的基础上对地层压力预监测理论进行深化, 提高复杂储层多源成因地层压力预监测的精度[37]。

| 图1 泥页岩无机质孔和有机质孔发育演化模式(据文献[24]修改) |

| 图2 东营凹陷异常高压主要成因演化模式(据文献[34]修改) |

在科学实验、生产实践、数据分析过程中, 往往会有新的发现, 是现有理论解释不了或者没有现成理论可以解释的, 为了揭示异常现象的本质, 此时就需要创建新的理论。如:王志战等[38]基于出入口电导率曲线建立了入口未饱和出口未饱和、入口未饱和出口已饱和、入口已饱和出口过饱和的3种地层含水性识别模式; Gawankara等[39]基于出入口流量曲线建立了天然张裂缝、钻井诱导缝、基质微裂缝3类裂缝识别模式。王志战等[40, 41]发现磺化沥青等固体粉末状荧光添加剂没有核磁共振信号, 从而建立了可彻底解放对该类添加剂进行使用限制的地层含油性识别模式, 并支撑了页岩T1-T2二维核磁共振解释模型的建立; 王志战[42]发现常规储层的D-T2二维核磁共振解释图板及针对页岩储层修正的D-T2解释图板均解释不了所观测到的实验现象, 建立了基于流体含量响应轨迹的D-T2解释图板。

录井采集的内容十分丰富(图3)。系统思维的意义在于从标准、类别、流程等方面系统把握录井技术链、技术系列与技术体系。在此基础上, 通过加强质量控制与技术创新, 实现录井“ 四提” [14], 擢升技术成果与支撑效果的显示度。

此处的技术链是针对一项或一类技术而言的, 包含两个层次:一是线性链, 即从基本原理、仪器研发到资料采集、信息处理、解释评价、应用支撑的流程链; 二是星状链, 即由采集原理相同或输出参数相同的2项及以上技术组成的属性链。

线性链思维的意义在于明确采集能力、提高资料质量、挖掘技术潜力、提供更大价值。明确采集能力要从基本原理出发, 掌握其分辨能力(下限、上限)、定量精度(重复性、稳定性)、适用条件(地质条件、工程条件、环境条件); 提高资料质量要从仪器参数、分析参数、钻井条件、样品条件、人员条件等诸多环节把握影响因素及处理效果; 挖掘技术潜力要在采集理论的指引下, 通过谱图分割、组分组合求得更多参数[19]; 提供更大价值则要通过高质量的原始资料、高价值的技术参数、高水平的评价方法支撑更多领域的应用与决策。

星状链思维的意义在于通过多尺度、多维度的观测或探测来提高属性描述的精细性与全面性。从mm级分辨率的照相机(岩屑图像、岩心扫描)到μ m级分辨率的显微镜(普通岩石薄片、铸体薄片、荧光薄片), 再到μ m~nm级分辨率的扫描电镜(RoqScan、QemScan)构成岩样图像的多尺度; 从储集岩岩石热解到热蒸发烃色谱构成烃类信息的多尺度。从一维定量荧光到三维(本质上是二维)[12]定量荧光、从一维气相色谱到二维气相色谱构成油气信息的多维度; 从一维核磁共振(T1、T2)到二维核磁共振(T1-T2、D-T2)或三维核磁共振(T1-T2-D)构成流体类型与相态的多维度。同时值得注意的是, 探测维度的增加通常伴随定量精度的降低[43]。

技术系列是以针对性、互补性、经济性为原则, 以井别、油气藏或储(气、油、氢、碳等)库类型、钻井工艺(井型、钻井液体系等)为主线, 为完成钻探目的与钻探任务而部署的录井项目组合(SY/T 6831-2018《油气井录井系列规范》), 如表1所示的页岩油常用的录井技术系列[43]。这就需要在技术链思维的基础上, 兼具技术体系思维, 通过优势互补发挥技术组合的优势。如:气测、罐顶气轻烃气相色谱分别测量游离气、吸附气, 组成地层含气量整体探测技术组合; 岩样核磁共振、钻井液核磁共振分别探测岩样、钻井液中的含油信息, 组成地层含油量全面探测技术组合; 钻井液核磁共振[44]、气测组成钻井液含油气量全面探测技术组合; 岩样核磁共振/定量荧光/岩石热解、罐顶气轻烃气相色谱组成岩样含油气量全面探测技术组合; 气测参数与碳同位素组成的Bernard、Schoell天然气成因、成熟度解释图板[45, 46]; 钻井工程参数[47]、岩屑声波[48]、元素录井可组成涵盖三压力、地应力、强度参数、弹性参数的岩石力学录井技术组合[15]。

| 表1 页岩油井常用的录井技术系列(据文献[43]修改) |

技术体系是以全局性、全面性、清晰性为原则, 按一定的属性进行类别划分, 按业务流程进行类别排序。技术体系思维的意义在于系统分类、科学发展, 通过国内外相同或相近技术的比较, 查漏补缺、扬长补短, 以需求、问题为导向, 以创新、价值为引领, 支撑录井学科的理论化、系统化、科学化建设与录井技术的高端化、智能化、绿色化发展。如:针对国内岩石力学录井的空白, 发展岩屑声波录井; 针对钻井液含油性录井的空白, 发展钻井液核磁共振录井; 针对样品条件极端复杂的行业特点, 应发展以机器手、机器人为核心的样品智能化制备与处理系统; 针对人均产值低、人工采样劳动强度大等行业特点, 应发展岩屑“ 一趟录” 、钻井液“ 一趟录” 系统及录井大模型; 针对相比于随钻测井原位性、实时性不足的短板, 应发展井下智能录井系统; 针对相比于地震、声波远探测对钻头前方地层、井周地层预测性不足的短板, 应发展以(录)井(地)震信息融合为核心的井筒及井周数字孪生系统[16]。

迄今, 录井作业一直是在地面实施。要准确认识地层与油气藏、切实保障钻井安全, 就需要立足录井使命, 培育原位思维意识, 包括油气藏原位思维、地质工程一体化原位思维两个层次。

录井所检测的对象已脱离原位地层, 地温场、地压场、地应力场均已发生改变, 包括温度和压力的降低、应力的释放所带来的流体相态与体积的变化、孔隙体积与物性的变化等。这就需要在理论思维、体系思维的基础上, 思考与分析所录取的数据、所计算的参数、所解释的结果、所评价的结论是否符合原位地层的真实情况。如深层、超深层已基本不受压实作用的控制[49, 50], 应考虑脱离原位、发生应力释放的岩样覆压孔渗数据是否还具有原位代表性[51], 有效应力理论是否还适用于地层压力预监测[37]。再如阵列声波测井是在井下原位状态下测量的, 而岩屑声波是在地表测量纵、横波波速, 并依次来计算岩石力学参数, 其能否代表原位地层的力学特性存在质疑, 但实际上阵列声波测井的岩石力学参数也是通过波速计算出来的(SY/T 6937-2023《阵列声波测井资料处理与解释规范》), 而其波速是在地表标定的, 所以只要岩屑的波速标定准确, 其计算的参数就具有原位代表性。实践也表明岩屑波速与测井波速具有高度一致性[52]。

录井全过程跟踪钻井的意义:一是实时发现油气显示、准确认识地层与油气藏; 二是为钻井安全提供实时监测与及时预警。故被誉为“ 勘探开发的眼睛、石油工程的参谋” 。但录井的油气层解释、“ 甜点” 评价、地层压力评价、产能预测等是通过地层测试数据来验证的, 所以要有地质工程一体化原位思维, 包含两个层次:一是井筒因素的影响, 针对破碎、渗透、稀释、膨胀等井筒因素对气测的影响, 自1939年首台气测仪研发[53]以来就一直在研究, 但至今仍未彻底解决, 问题的关键在于单因素影响的函数关系、多因素影响的耦合机理不甚明确; 二是测试数据的影响, 测试或开采数据是在地层被钻开相当长一段时间后测量的结果, 且受测试工艺、生产制度等因素影响, 因而需要对测试数据进行校正或原位重构, 方能用来验证录井解释评价的准确性或作为录井建模的标尺。如:气组分中的CO2是气密度的主控因素, 但其除了来自地层外, 还有可能是压裂注入的[54, 55]或酸岩反应(酸化压裂)产生的[56]; 若返排率达到100%后地层还出水, 就不能只考虑所钻地层的含水性, 还要考虑压裂是否沟通了远端含水层; 录井所评价或预测的是在地层刚被钻开时的压力, 但在地层被钻开后, 地层压力随着流体的释放或产出而降低, 所以建模或验证时要考虑工程因素的影响。可见, 地质工程一体化原位思维主要着眼于流体动力场和渗流场。

思维模式是科技创新的源头。针对录井的行业特点及所面临的四大挑战, 提出了理论思维、系统思维、原位思维3种录井技术创新发展的基本思维模式, 着力解决基础理论薄弱、高端技术不足、服务存在短板等问题, 并支撑录井创新思维的守正、创新人才的培养与新质生产力的培育。

思维模式与战略定位、发展方向、创新机制相结合, 可进一步厚植录井理论体系、深耕录井技术体系、完善录井服务体系、改善录井生态体系, 支撑录井的高质量发展。

(编辑 唐艳军)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|