作者简介:朱更更 工程师,1983年生,2007年毕业于西南石油大学资源勘查与勘探专业,现在中国石油长庆油田公司勘探开发研究院从事地质研究工作。通信地址:710000 陕西省西安市未央区凤城四路长庆科技楼。E-mail:zgg1_cq@petrochina.com.cn

针对深层煤岩地质条件复杂、目的层煤岩易垮塌所导致的测井作业难度大、获取测井资料有限,而录井储层品质综合评价尚不成熟等问题,依托长庆油田近两年多口新钻井的关键录井参数,兼顾岩石品质、烃源岩品质、含气品质、工程品质4个方面,建立了一套基于录井技术的深层煤岩气储层品质评价技术,并成功应用于长庆深层煤岩气15口井的压裂选层方案设计,凸显了录井综合评价的技术优势,实现了地质-工程一体化深度融合。该技术有效满足了深层煤岩气储层勘探开发需求,为水平井轨迹优化及压裂层位优选提供了可靠的技术支撑,验证了其在深层煤岩气评价中的较强优势。

Aiming at the problems of complex geological conditions of deep coal rock, easy collapse of target coal rock, difficult logging operation, limited log information, and immature comprehensive evaluation of mud logging reservoir quality, and relying on the key mud logging parameters of more than two new wells in Changqing Oilfield in recent two years, this paper establishes a set of deep coal-rock gas reservoir quality evaluation technology based on mud logging technology from four aspects: rock quality, source rock quality, gas quality and engineering quality. This evaluation technology has been successfully applied to the fracturing layer selection scheme design of 15 deep coal-rock gas wells in Changqing Oilfield, highlighting the technical advantages in comprehensive evaluation of mud logging and achieving deep fusion of geology-engineering integration. This technology effectively meets the exploration and development needs of deep coal-rock gas reservoirs, provides reliable technical support for horizontal well trajectory optimization and fracturing layer optimum selection, and verifies its strong advantages in deep coal-rock gas evaluation.

随着我国对清洁能源需求的日益增长, 深层煤岩气作为重要的非常规天然气资源, 已成为能源勘探开发的热点领域。鄂尔多斯盆地是我国深层煤岩气的重要富集区, 其本溪组至山西组煤系储层发育良好, 累计厚度达80~160 m, 平均埋深为1 500~3 500 m。然而, 深层煤岩气储层具有天然裂隙发育、力学强度低等特点, 导致钻井过程中易发生井壁失稳和储层伤害, 制约了测井资料的获取, 勘探开发面临诸多技术挑战。录井技术可实时记录随钻过程中采集的井筒信息, 受后期地层垮塌影响较小, 在深层煤岩气储层评价中具有独到优势。

在储层品质评价方面, 现有研究主要集中于致密砂岩储层的测井综合评价技术, 通过构建储层地质力学模型, 已形成地震属性预测与测井参数评价相结合的储层“ 甜点” 识别技术。然而, 现有研究多聚焦于地质条件分析和钻井工艺优化[1, 2]。相比之下, 作为储层评价重要手段的录井评价体系研究明显不足, 特别是针对录井参数优化和储层品质(煤层品质)综合评价的方法尚不成熟[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]。

基于此, 本文提出一套优化的录井参数体系及储层品质(煤层品质)评价模型, 旨在明确参数间的关联性, 确定合理的参数范围与阈值, 为储层品质评价奠定基础。同时, 综合考虑煤层的岩性、厚度、含气性等多因素构建分类标准, 以期提升深层煤岩气勘探开发评价的针对性与效率。本研究不仅有助于填补当前深层煤岩气录井评价技术的空白, 也将为后续勘探开发提供理论支撑。

储层品质评价是深层煤岩气勘探开发的关键环节, 涵盖岩石品质、工程品质、烃源岩品质和含气品质4个维度。通过多维度综合评价, 可为开发方案的制定提供依据。其中:岩石品质指储层岩性与微观结构特征评价; 工程品质指储层力学性质及改造潜力分析; 烃源岩品质指有机质成熟度与生烃能力评估; 含气品质指储层含气量及产能潜力定量评价。

在岩石品质评价中, 煤系储层岩性的精准识别及煤岩类型划分是核心环节。

1.1.1 岩性识别

录井主要通过岩屑(岩心)观察描述、矿物成分分析、元素分析及数学统计方法实现岩性的精准识别。上述方法相互印证、互为补充, 共同构成煤系储层岩性识别的核心技术体系。充分运用这些录井技术准确识别岩性及其泥质含量, 对评估储层物性、预测产能具有重要指导意义。

煤中矿物是其无机组分的重要构成, 主要包括黏土矿物、碳酸盐矿物、硫化物、氧化物及其他次要矿物, 其中:黏土矿物主要为高岭石、伊利石等, 对应特征元素为Si、Al、K等; 碳酸盐矿物涵盖方解石、菱铁矿等, 对应特征元素为Ca、Fe、Mg等; 硫化物包含黄铁矿、白铁矿等, 对应特征元素为Fe、S等; 氧化物主要为石英、赤铁矿等, 对应特征元素为Si、Fe等; 其他次要矿物包括磷灰石、重矿物、金红石、锆石及次要硫化物等, 对应特征元素为P、Ti、S等[10, 11, 12]。

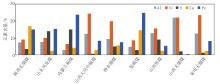

为明确煤中主要元素含量, 本次研究采集陕西长烟煤、山东风化煤等9种不同类型煤岩样品开展元素分析。结果表明, Al、Si、Ca、Fe、S为煤中主要元素, 其中S元素平均含量达7.56%(图1)。

试气井的数据统计显示, 煤系储层泥质含量直接影响储层物性, 进而对产气量产生重要影响。因此, 岩性判别与泥质含量确定具有关键意义。统计表明, 鄂尔多斯盆地煤系储层岩性主要包括碳质泥岩、泥岩、灰岩、细砂岩、煤等6种。基于这些岩性中矿物对应的特征元素, 以及通过黏土矿物、碳酸盐矿物、硫化物等对应的12种特征元素组合曲线的包络特征及趋势变化, 可实现岩性判别(图2)。

1.1.2 煤岩类型划分

观察煤体结构、煤岩亮度等特征, 结合国家标准GB/T 30050-2013《煤体结构分类》和GB/T 15589-2013《显微煤岩类型分类》进行煤岩类型划分。通过煤体结构分类, 可分为原生结构、碎裂结构、碎粒结构、糜棱结构4种; 对于同一煤阶(煤化程度相同)的煤, 进一步依据其光泽相对强度划分为光亮煤、半亮煤、半暗煤、暗淡煤4种煤岩类型。

在煤体结构方面, 原生结构煤因富含光亮煤、半亮煤成分, 割理裂隙较发育, 储集空间较大, 煤质条件较优, 有利于游离气的赋存; 同时, 原生结构煤具有较大的比表面积, 在一定压力条件下, 其高有机质含量显著增强了对甲烷的吸附能力, 故吸附气含量亦较高。因此, 煤体结构和煤岩类型对煤储层品质具有显著影响。原生结构煤因兼具良好的储集空间与吸附能力, 被普遍认为是优质的储层岩类[13]。

工程品质评价主要是对岩石的脆性和物性进行评价:脆性是衡量储层压裂改造潜力的重要参数, 而物性直接表征储集空间多少, 影响储层的含气性。

1.2.1 煤岩脆性评价

为保障后期压裂改造效果, 识别高脆性煤岩储层尤为重要。传统页岩气储层通常将砂岩类和碳酸盐岩类矿物视为脆性矿物来计算储层脆性指数。然而, 煤岩与页岩在岩石力学特征上存在本质差异, 考虑到深层煤岩压裂主要在煤层中进行, 将煤质含量(Wₘ)作为一个关键指标纳入脆性指数(BI)计算公式, 可构建适用于煤岩储层的脆性评价方法, 进而更准确地评价储层工程品质。煤岩脆性指数的计算公式如下:

式中:BI为脆性指数, %; WSi为硅质含量, %;

1.2.2 煤岩物性评价

煤中不仅含有有机质, 还伴生各种矿物成分, 如硫酸盐、金属硫化物、碳酸盐等矿物。大量元素数据统计分析表明:煤储层中煤含量的增加通常伴随着S元素含量的相对升高, 砂质富含元素Si, 泥质则富含元素Al、K、Fe。为了更准确地描述煤岩储层的特征并指导压裂改造设计, 引入煤指数(CI)来表征煤质的相对含量, 砂指数(SI)来表征砂质的相对含量, 需要说明的是, 该指标适用于在大套同类宏观煤岩内对比优质煤层。二者联合脆性指数, 为煤岩储层的物性评价提供多维度信息。煤指数和砂指数计算公式如下:

CI=CS/(CAl+CFe+CK)

SI=CSi/CAl

式中:CI为煤指数, 无量纲; SI为砂指数, 无量纲; CS为S元素含量, %; CAl为Al元素含量, %; CK为K元素含量, %。

在脆性指数(BI)较高的情况下, 若同时具有较高的煤指数(CI)和砂指数(SI), 则表明该井段煤质含量较高、物性较好, 储集空间更发育且更易压裂改造, 属于工程品质较优的储层段。故结合BI、CI、SI参数, 可为精确指导压裂选层提供更充分的依据。

相较于常规天然气藏, 深层煤岩气藏储层具有典型的自生自储特征, 即气源岩与储集岩合为一体。这一特性使得煤储层的生烃能力直接制约其含气量, 因此准确评价煤岩气储层的烃源岩品质至关重要。地化录井技术通过获取岩石热解数据及其衍生参数, 可有效划分有机质丰度, 评估有机质成熟度, 并进一步判别烃源岩类型。

以Y井3 232.0~3 705.0 m井段为例, 对比分析煤系烃源岩地化数据发现(表1), 3 278.0~3 376.0 m、3 544.0~3 575.0 m及3 598.0~3 705.0 m井段, 地化录井游离烃(S1)、生烃潜量(Pg=S0+S1+S2)与总有机碳含量(TOC)值均明显高于其他层段, 指示其有机质丰度高, 为煤岩气藏的形成提供了充足的物质基础。同时, 上述井段有机质成熟度亦较高, 具体表现为岩石热解最高温度(Tmax)普遍较高, 表明有机质经历了较强的热演化作用, 具备相对较高的生烃潜力[14, 15]。

| 表1 Y井煤岩储层数据与解释结论统计 |

含气品质评价作为储层评价的核心环节, 其分析结果直接决定储层产能, 是优选有利目标区的关键决策依据。录井阶段连续检测的气测全烃数据与地化参数是含气性评估的重要参数[16]。

1.4.1 游离气含量

在含气饱和度达到饱和或超饱和的深层煤岩气储层中, 由于煤体结构完整、裂缝系统发育良好, 其显著特征是储层含有较高比例的游离气。随钻连续气测全烃值可在一定程度上反映储层游离气丰度; 地化热解参数S1不仅可表征岩石中的游离烃含量, 同时也指示烃源岩的生烃潜力, S1值越大则生烃潜力越大, 生成的天然气量越多[17]。

基于已知井岩心保压取心的28个有效样品点的含气量测试数据, 对气测全烃值、地化热解参数S1与实测游离气量进行回归分析, 据此建立了预测储层游离气量的数学模型(图3)。鉴于气测全烃值和S1在游离气预测中均具有显著作用, 在综合计算时, 对二者采用0.6∶ 0.4的权重系数进行加权求和, 共同确定游离气的最终估计值。

1.4.2 总含气量

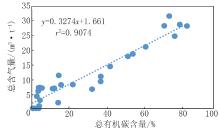

在深层煤岩气储层中, 吸附气占比通常高于游离气。大量研究表明, 总有机碳含量与吸附气量之间存在显著的正相关关系。这是因为高总有机碳含量通常意味着有机质丰度高, 且伴随发育更多的微孔结构。因此, 总有机碳含量越高, 储层能够吸附并储存的甲烷总量也越大, 进而使得总含气量显著升高[18, 19]。

为量化总有机碳含量与总含气量的关系并实现对储层总含气量的有效预测, 本研究统计了已钻井深层煤岩气储层保压取心的30个样品点测试数据, 深入分析了总含气量与岩石总有机碳含量之间的相关性, 据此建立了基于总有机碳含量的线性回归模型用于预测总含气量(图4)。

通过对鄂尔多斯盆地深层煤岩气区18口已试气井进行统计分析, 系统研究了煤储层厚度与产气性能的关系。结果表明:煤储层厚度与单井产能呈显著正相关关系, 厚度> 5 m的储层段平均产气量分别是厚度2~5 m储层段的约3倍、厚度< 2 m储层段的约5倍, 即储层厚度越大, 产气能力越强。

基于上述认识, 研究确立了“ 厚度优先” 原则, 并综合岩石品质、烃源岩品质、含气品质和工程品质4个维度的关键录井参数, 建立了深层煤岩气储层“ 四品质” 分类评价标准(表2)。该标准可为有效储层识别及压裂措施层优选提供重要的决策依据。

| 表2 深层煤岩气储层“ 四品质” 分类评价标准 |

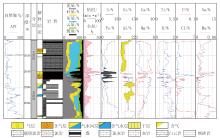

2023-2024年, 在鄂尔多斯盆地东部深层煤岩气区块共评价新钻井15口, 以录井“ 四品质” 评价技术为主导, 进行优质储层识别与压裂选层优化, 符合率达90%, 现场应用效果良好。以Y井为例, 该井是探索本溪组8#煤层气藏产能的一口大斜度新钻井, 8#煤层厚度为4.5 m。在3 232.0~3 735.0 m的大斜度井段, 按照“ 四品质” 评价标准对储层进行了综合评价。

(1)岩石品质:岩心观察显示煤岩以原生结构为主, 半亮-光亮煤累计厚度323 m; S元素含量为0.4%~5.0%(平均2.2%), 煤岩品质较好; Fe元素含量为1.3%~14.3%(平均4.2%), Al元素含量为1.0%~12.4%(平均5.2%), 指示泥质含量较低。

(2)烃源岩品质:总有机碳含量为0.3%~90.7%(平均31.8%), 平均值大于30%, 有机质丰度高; 生烃潜量(Pg)为0.89~96.95 mg/g(平均33.92 mg/g), 生烃潜力高。

(3)含气品质:气测全烃(Tg)值介于6.2%~95.2%之间(平均55.6%), 含气丰度高; 地化热解参数S1值为0.2~11.4 mg/g(平均2.5 mg/g), 生烃能力强。基于S1预测的游离气量(Qys1)为0.1~12.9 m³ /t(平均2.7 m³ /t); 基于全烃预测的游离气量(Qyqt)为0.6~12.8 m³ /t(平均7.4 m³ /t); 基于S1和全烃的综合预测游离气量(Qy)为0.3~15.5 m³ /t(平均6.6 m³ /t); 基于TOC预测的总含气量(QzTOC)为1.8~31.4 m³ /t(平均12.0 m³ /t)。结果表明预测总含气量大, 且游离气占比较高。

(4)工程品质:脆性指数为36%~94%(平均83%); 煤指数为0.1~0.9(平均0.4); 砂指数为1.3~2.0(平均1.6)。其中较高的脆性指数和砂指数表明脆性矿物发育, 有利于后期压裂改造。

通过上述4个维度的系统评价, 在井段3 232.0~3 735.0 m共优选出4个Ⅰ 类层和3个Ⅱ 类层, 总计7层建议进行试气(图5)。试气获得10.57× 104m³ /d的工业气流, 其中Ⅰ 类层贡献率达63%, Ⅱ 类层贡献率为37%。该井成功实现了接替领域的战略突破, 达到了钻探目的, 验证了“ 四品质” 评价方法的可行性。

(1)针对深层煤岩气储层, 应用综合录井、元素录井及地化热解3大技术手段, 优选出13项敏感参数, 实现了储层评价由定性描述向定量分级转变。

(2)聚焦岩石品质、工程品质、烃源岩品质与含气品质(储层“ 四品质” ), 构建了深层煤岩气储层多维度量化评价标准。该标准不仅在垂向上支持储层精细刻画, 更在横向上展现出良好的区域可对比性, 为鄂尔多斯盆地深层煤岩气勘探部署、水平井轨迹优化及压裂层位优选提供了科学依据。

(3)基于储层“ 四品质” 评价结果实施实时决策评估, 显著提升了深层煤岩气有效储层识别精度与措施层优选效率, 切实满足了高效勘探与规模开发的双重需求。

(4)鉴于不同地区地质条件的显著差异, 且受埋深变化及岩性配置关系影响, 本研究所建立的敏感参数阈值与分级标准不宜直接外推。因此, 通过构建动态参数库, 依托机器学习技术实现敏感参数的持续迭代与区域自适应优化, 构建适应不同地质条件的煤岩气储层品质精准评估技术体系, 是未来研究的重要方向。

(编辑 唐艳军)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|