作者简介:杨佩佩 工程师,1990年生,2016年毕业于中国石油大学(北京)地质工程专业,硕士学位,现在中国石油大港油田公司勘探开发研究院从事油气与新能源地质综合研究工作。通信地址:300280 天津市滨海新区大港油田幸福路1280号。E-mail:1010147124@qq.com

“双碳”战略加速了石油行业能源结构转型和新能源发展。目前,各大油田均遗留了一定数量的长停油气井,启用长停油气井转为地热井,可盘活资产、降低建产成本,是清洁能源替代的重要举措。以大港油田沧东凹陷沈家铺油田为例,通过收集整理钻井、地质资料,系统分析该油田馆陶组热储分布特征,采用热储体积法和三维地质建模法开展地热资源量评价,建立了长停油气井转地热井潜力定量评价方法。研究结果表明:①研究区馆陶组热储地层厚度大、埋藏适中、分布稳定、热储潜力大,主要发育中低温水热型地热资源,热储温度49.6~64.3 ℃,地热资源总量为0.13×1018 J,地热水资源量为2.9×108 m3,地热水热量为0.05×1018 J,地热资源丰度为15×1015 J/km2,热储资源丰富;②优选构造形态、热储埋深、热储厚度、热储温度等10项评价要素,建立长停油气井转地热井潜力评价定量指标 Zi,对长停油气井进行分类评价,并优选 Zi大于80的地热资源条件优的6口Ⅰ类长停油气井优先实施;③先导试验井J 9井试水试验结果表明,研究区馆陶组地热水最大允许开采量为55.46 m³/h,为中产产能水平。该研究成果将为深化沈家铺油田乃至大港油田馆陶组热储整体认识和推动油区地热资源规模化开发利用提供重要支撑,对于促进油田的可持续利用和推动清洁能源发展具有借鉴意义。

The "dual carbon" strategy has accelerated the energy transition and the development of new energy in the petroleum industry. Currently,a certain number of long-closed oil and gas wells remain in major oilfields. Repurposing these wells into geothermal wells can revitalize assets,reduce production costs,and serve as a critical measure for clean energy substitution. Taking Shenjiapu Oilfield in Cangdong Sag, Dagang Oilfield as an example,the distribution characteristics of the Guantao Formation thermal reservoir are systematically analyzed by collecting and organizing drilling and geological data. The geothermal resource quantity is evaluated by using the thermal reservoir volumetric method and 3D geological modeling,and a quantitative evaluation method for the potential of converting long-closed oil and gas wells into geothermal wells is established. The research results indicate:The Guantao Formation thermal reservoir in the study area features significant stratum thickness,moderate depth,stable distribution,and high potential,primarily hosting medium-to-low temperature hydrothermal resources. The thermal reservoir temperature ranges from 49.6 to 64.3 °C,with a total geothermal resource of 0.13×1018 J,geothermal water resources of 2.9×108 m³,geothermal water heat of 0.05×1018 J,and a geothermal resource abundance of 15×1015 J/km²,indicating rich thermal reservoir resources. Ten evaluation factors,including structural feature, thermal reservoir buried depth, thermal reservoir thickness and thermal reservoir temperature,were selected to establish a quantitative index ( Zi)for evaluating the potential of converting long-closed wells into geothermal wells. The wells were classified,and six Type Ⅰ wells with Zi more than 80,representing superior geothermal resource conditions,were prioritized for implementation. The pilot test on Well J-9 demonstrated a maximum allowable geothermal water exploitation of 55.46 m³/h from the Guantao Formation,indicating medium production capacity. These findings provide critical support for deepening the understanding of the Guantao Formation thermal reservoir in Shenjiapu Oilfield and Dagang Oilfield as a whole,as well as for promoting the large-scale development and utilization of geothermal resources in oilfields. This study offers valuable insights for sustainable oilfield utilization and the advancement of clean energy.

近年来, 随着环境保护的迫切需求和清洁能源的日益重要, 我国出台了一系列“ 双碳” 政策, 力争在2030年前实现“ 碳达峰” , 2060年前实现“ 碳中和” 。“ 双碳” 政策加速推动了地热产业的发展, 地热资源的开发利用日益受到关注[1]。

油田蕴藏着大量的地热资源, 随着勘探开发的深入, 老油田逐步进入高含水期, 遗留了一定数量的长停油气井(包括报废井)。同时, 另有一些油气井由于生产成本高、产量下降等原因, 已经失去了经济效益[2, 3, 4, 5]。相关统计显示, 目前国内长停油气井已突破10万口[4], 将这些闲置资产转化为清洁能源, 在创造经济、社会效益的同时, 对环境保护也具有重要意义[6, 7, 8, 9]。因此, 启用这些长停油气井转为地热井, 不仅可以盘活资产、降低建产成本, 还可以为清洁能源的替代提供新的途径。

前人对油田地热资源评价方法及中国地热开发利用技术进行了系统研究[2, 3, 4, 5, 6, 7], 分析了长停油气井地热资源开发技术现状, 并提出了发展建议[9, 10, 11]。但这些地热资源评价研究总体上基本参数不全, 且缺乏针对油区长停油气井转地热井潜力的系统性评价流程及方法, 一定程度上制约了油区地热资源的高效开发和规模化利用。

本文以大港油田沧东凹陷沈家铺油田为主要目标, 通过收集整理钻井、地质资料, 系统分析该区域馆陶组热储特征, 分别采用传统热储体积法和三维地质建模法对地热资源量进行测算, 并综合考虑构造形态、热储岩性、热储埋深、热储厚度、热储温度、储层物性、资源丰度、井筒条件、井场地面和收益率等诸多指标, 建立了长停油气井转地热井潜力定量评价方法, 最终择优筛选出6口井转为地热潜力井。本成果将为深化大港油田热储整体认识和推动油区地热资源规模化开发利用提供重要支撑, 对于促进老油田的可持续利用和推动清洁能源发展具有重要意义。

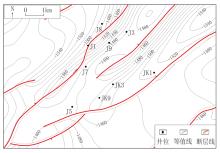

本文研究区为大港油田沧东凹陷沈家铺油田, 构造位置位于孔西断裂带上升盘, 是一个被孔西断层遮挡的半背斜构造, 地层倾角10° , 北东向断层为构造主断层(图1)。地层发育齐全, 从中生界到新生界依次发育孔店组、沙河街组、馆陶组、明化镇组, 砂泥岩交互频繁, 区域分层特征明显[12, 13]。据大量钻井、测井、地震和开发资料统计表明, 研究区馆陶组水层发育范围大, 分布稳定, 厚度在300~367 m之间, 顶板埋深浅, 为1 200~1 820 m, 具备较大的地热资源开发潜力。

研究区馆陶组作为主要的地热储层, 其热储结构和物性特征是地热资源评价与开发的关键, 以下从岩性、砂体、储地比、孔隙度、渗透率5个方面对地热储层特征进行阐述。

1.2.1 岩性及砂体特征

研究区馆陶组沉积主要受沧县隆起物源控制, 地层岩性总体表现为砂岩夹紫红色泥岩, 底部为砾岩和砂砾岩段, 电位幅度较大, 电阻较高。这种岩性组合反映了辫状河沉积环境的多样性, 是旋回早期碎屑供给充分的体现。馆陶组砂体横向连续性较好, 单井砂体厚度介于209~263 m之间, 表明砂体在沉积过程中具有较高的稳定性和连续性, 厚层砂体的发育为地热流体的储存和运移提供了充足的空间, 同时也降低了地热储层的非均质性, 有利于地热资源的规模化开发。

1.2.2 储地比

储地比是评价储层有效性的重要参数, 研究区馆陶组储地比高达60%~69%, 表明储层在地层中占据主导地位。高储地比不仅反映了地层中有效储集空间的丰富性, 还进一步证实了馆陶组地层作为地热储层的潜力。

1.2.3 孔隙度和渗透率

孔隙度和渗透率是评价储层物性的核心指标。研究区馆陶组储层的孔隙度介于27%~34%之间, 平均为28.3%, 属于高孔隙度储层; 渗透率范围为550~1 090 mD, 平均为645 mD, 属于高渗透率储层。高孔隙度表明储层具有较大的储集空间, 而高渗透率则保证了地热流体的高效运移, 高孔高渗的特征使得其成为理想的地热储层。

总体上, 馆陶组具有高孔高渗的物性特征, 砂体连续性好, 储地比高, 热储结构有利于地热流体的储存和运移, 是研究区地热资源开发的优质目标层位。

热储温度是地热资源评价中最为关键的参数之一, 直接影响地热资源的可利用性和开发潜力。研究区馆陶组地层温度分布特征主要通过地温梯度法和实测数据相结合的方式进行评价。

前人研究认为研究区馆陶组以浅地层中地温场以传导为主, 地层温度随深度总体线性增加[14]。研究区枣Ⅳ 、Ⅴ 油组为主要油气生产层, 测试资料齐全; 而馆陶组主体为含水层, 实测地温数据少。综合部分单井测温及地温梯度法评价馆陶组温度, 并对研究区43口井枣Ⅳ 、Ⅴ 油组试油测温资料进行分析, 计算得到地温梯度范围为3.19~3.78 ℃/100 m, 平均地温梯度为3.5 ℃/100 m。根据地温梯度法(公式1), 折算馆陶组中部地层的静态温度为49.6~64.3 ℃, 平均温度为58 ℃。温度计算结果表明, 馆陶组主要发育中低温水热型地热资源。

式中:T为热储中部温度, ℃; t0为恒温层温度, ℃(研究区取13 ℃);

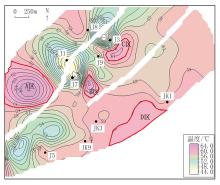

研究区馆陶组热储温度的平面分布表现出明显的非均质性特征, 温度分布趋势与馆陶组埋深呈现很好的一致性, 并且受断裂构造影响。根据实测温度数据及地温梯度法折算温度数据, 研究区可划分为温度≥ 60 ℃的4个相对高温区(图2), 按照温度由高到低的顺序依次为:西北高温区(A区), 位于研究区西北部, 馆陶组中部地层温度范围为60~64 ℃, 是研究区内温度最高区域; 中部高温区(B区、C区), 位于研究区中部, 馆陶组中部地层温度范围为60~62 ℃, 是研究区内温度第二高区域; 东南高温区(D区), 位于研究区东南部, 馆陶组中部地层温度为60 ℃左右, 是研究区内温度第三高区域, 同样具有较高的地热资源潜力。

研究区馆陶组热储温度分布主要受地温梯度、构造特征、岩性、地下水活动等因素控制。研究区地温梯度较高, 导致地层温度随深度快速增加; 断裂构造和局部隆起可能影响深部热流的分布, 导致温度异常; 馆陶组砂岩的高孔隙度和高渗透率有利于热流的传导, 而泥岩层的低热导率可能起到隔热作用; 地下水的流动可能对温度分布产生局部影响, 特别是在断裂带附近。

国内外地热资源评价方法很多, 主要包括地表热流量法、热储体积法、三维地质建模法、平面裂隙法、类比法、最大允许降深法、解析模型法、数值模型法等[2, 3, 4, 5, 14], 这些方法各有优缺点, 适用于不同的地质条件和数据基础(表1)。针对研究区地质条件及实际资料情况分别采用热储体积法和三维地质建模法对地热资源量进行计算。其中, 热储体积法适用于初步资源评价, 计算简单但精度较低, 而三维地质建模法适用于详细资源评价, 能够精确模拟地热储层的空间分布, 但计算成本较高。将2种方法结合使用, 能够全面、准确地评价研究区的地热资源潜力。

| 表1 国内外地热资源评价方法对比 |

热储体积法是水热型地热资源评价最为常用的方法, 可计算包括岩石骨架和孔隙流体中相对于参考温度的全部热量[14]。该方法主要用于有一定数量深部地热钻井资料的地热资源量计算, 计算公式如下:

Q=AHC(T-T0) (2)

C=ρ rCr(1-ϕ )+ρ wCwϕ (3)

W=AHϕ (4)

Qw=ρ wCwAHϕ (T-T0) (5)

式中:Q为地热资源量, J; A为热储面积, m2; H为热储厚度, m; C为热储岩石和水的综合比热容, J/(kg· ℃); T0为起算温度, ℃; ρ r、ρ w分别为岩石和水的密度, kg/m3; Cr、Cw分别为岩石和水的比热容, J/(kg· ℃); ϕ 为岩石的孔隙度, %; W为地热储层中的地热水资源量, m3; Qw为地热储层中的地热水热量, J。

地热资源计算中, 岩石和水的热物理参数参照GB/T 11615-2010《地热资源地质勘查规范》, 热储厚度、热储温度和孔隙度取研究区热储特征参数平均值(表2)。

| 表2 研究区馆陶组热储特征参数 |

三维地质建模法是一种改进的热储体积法, 适合资料丰富、数据较多情况下的地热资源量测算。由三维地质建模法生成的三维热储模型更加直观, 能够精准表征热储的空间分布特征, 为地热资源的科学开发提供可靠依据。

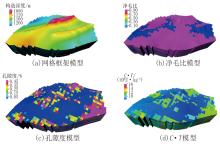

以馆陶组顶、底面为界, 建立构造框架模型, 建模面积8.6 km2, 将研究区划分为8× 104个100 m× 100 m× 5 m的小立方体网格(图3a)。通过三维地质建模法进行数学运算得到每个立方体网格的地热资源量, 最后汇总得到整个研究区的地热资源量。三维地质建模中, 有井区域采用井数据, 无井区域采用网格插值求取评价参数, 通过精细的网格划分和插值方法, 能够更准确地反映地下热储的非均质性 , 显著提高地热资源量估算的精度。

为准确描述岩石和流体对热传导的响应, 精细表征非均质储层的热储能力, 需要结合热储温度(T)、综合比热容(C)、净毛比(NTG)和孔隙度(ϕ )等参数, 构建研究区净毛比模型(图3b)、孔隙度模型(图3c)和C· T模型(图3d)三维热储评价模型。

净毛比是储层中有效储层与总岩层的厚度比, 用于表征储层的有效性。利用测井数据计算单井的净毛比和孔隙度值, 通过地质统计学方法将计算所得的单井净毛比、孔隙度值拓展到三维空间, 由此构建了净毛比模型(图3b), 该模型能够反映储层的非均质性, 帮助识别有效储层的分布范围。

孔隙度是表征储层中流体储存空间的重要参数, 直接影响热储的热传导能力和流体流动特性, 构建孔隙度模型(图3c)能够表征储层的储集能力, 为热储评价提供基础数据。

C· T是热储评价的关键参数, 通过综合比热容和温度2个参数的乘积得出, 表示单位质量岩石的热储能力, 能够综合反映岩石和流体对热传导的响应, 是评价热储能力的重要指标。C· T模型能够定量表征储层的热储能力, 是热储评价的核心。首先利用实测温度数据以及地温梯度法所折算的温度数据构建三维温度场模型, 然后通过岩石和流体的比热容计算综合比热容(C), 最后将温度场模型与综合比热容模型相乘, 得到C· T三维分布, 由此构建了C· T模型。

通过该模型在无井区域进行热储能力预测, 可再现研究区三维热储发育特征, 使得资源评价结果更加准确。综合热储体积法和三维地质建模法拟合研究区地热资源量表明, 研究区馆陶组热储面积8.6 km2, 地热资源总量0.13× 1018 J, 地热水资源量2.9× 108 m3, 地热水热量0.05× 1018 J, 地热资源丰度为15× 1015 J/km2, 热储资源丰富。

长停油气井转地热井潜力评价遵循地质适合、工程可行、地面允许、效益达标4项原则。地热开发利用需要丰富的地热资源量, 单位面积资源量越高, 开发利用的效果越好; 热储埋深越浅, 温度越高, 开发的经济性就越好。为了实现对研究区地热资源的有效开发, 要求该区域具备地热资源丰富、热储埋深浅且温度高、热储物性好、不存在含油气圈闭等热储地质条件, 此外还要考虑井筒条件好坏、井场环境是否允许、距离生活区远近等地面工程和市场需求因素。沈家铺油田地热资源属于沉积盆地内的水热型地热资源[12], 针对长停油气井, 综合评价主要考虑构造形态、热储埋深、热储厚度、热储温度等10项评价要素, 由此制定了沈家铺油田长停油气井转地热井潜力定量评价要素及标准(表3)。

| 表3 沈家铺油田长停油气井转地热井潜力定量评价要素及标准 |

本文针对研究区附近生活区供热需求, 选取距离生活区2 km范围内长停油气井共48口, 在此基础上进行综合评价筛选重点地热潜力井。

为了对长停油气井转地热井潜力进行分类精准评价, 本文建立了长停油气井转地热井定量评价方法。引入熵权法对10项评价要素进行权重分配, 获取各评价指标的权重(wj), 根据评价要素及划分标准给定长停油气井评语标度(c), 将wj和c进行矩阵运算并作归一化处理, 得到反映长停油气井转地热井潜力的综合指标(Zi), 由此实现对长停油气井潜力的定量评价。

熵权法是一种基于信息熵的客观赋权方法。信息熵是衡量数据离散程度的指标, 熵值越小, 数据的离散程度越大, 该指标对评价结果的贡献越大, 权重也越高。结合研究区的实际数据, 计算各指标的信息熵(Ej)和权重(wj), 根据权重将评价指标按重要性进行排序。具体步骤如下:

(1)收集研究区48口长停油气井的评价指标数据, 构建数据矩阵:

X=(xij)48× 48 (6)

式中:xij为第i口井的第j个指标值。

(2)对数据进行归一化处理, 得到归一化后的指标值(yij):

式中:

计算各评价指标的信息熵和权重, 结果如表4所示。

| 表4 各评价指标的信息熵和权重 |

式中:Ej为第j个指标的信息熵; n为参与评价的井数; pij为第i口井第j个指标归一化值占该项指标归一化值总和的比重, 且当pij=0时,

式中:(1-Ej)表示第j个指标的差异性系数, 差异性越大, 权重越高; m为评价指标的数量。

定义各指标评语集和对应评语标度(c)分别为优(0.4)、良(0.3)、中(0.2)、差(0.1), 根据评价要素标准(表3)赋予待利用长停油气井各评价要素评语标度。

运用公式(11)进行矩阵运算得到隶属度(pi), 将隶属度用公式(12)进行Z-score归一化处理, 得出反映长停油气井转地热井潜力的综合评价指标归一化隶属度(Zi)。Zi> 80的长停油气井地热条件为优等, 划分为Ⅰ 类; Zi介于60~80之间的长停油气井地热条件为良好, 划分为Ⅱ 类; Zi< 60的长停油气井地热条件较差, 划分为Ⅲ 类。

式中:μ 为数据pi的均值; σ 为数据pi的标准差。

对研究区48口长停油气井进行了综合评价指标Zi计算及分类评价, 其中9口长停油气井转地热井潜力综合评价指标及分类评价结果如表5所示。Zi> 80的长停油气井优先实施; Zi介于60~80之间长停油气井的备选实施; Zi< 60的长停油气井暂不实施。据此标准, 选定J 9、J 3、JK 1等6口潜力井优先实施。

| 表5 9口长停油气井转地热井潜力综合评价指标及分类评价结果 |

选择研究区J 9井进行现场先导试验。通过测井解释成果及成井工艺等分析研究, 采用89射孔器对馆陶组进行射孔, 共计射开62 m/5层。试水试验结果表明:出水量为200~386 m3/d, 水温为46~52 ℃, 静水位为97 m。考虑井筒效应, 经过水位校准, 绘制涌水量与动水位埋深(在开采或回灌条件下, 某一时刻某一液面温度和流量对应的井筒内液面到自然地面的垂直距离)、动水位降深(地热井在试井条件下所产生的热流体水位变化或压力下降值)关系拟合曲线(图4), 确定J 9井井流方程:

h=0.9015q+79.188 (13)

式中:h为动水位埋深, m; q为涌水量, m3/h。

在试水水位最大降深取50 m的条件下, 试验得出J 9井最大涌水量为55.46 m³ /h, 最大允许开采量为1 331 m³ /d, 最大允许开采量对应动水位埋深为129.2 m。试验结果表明研究区具备地热中产产能水平。

(1)大港油田沧东凹陷沈家铺油田馆陶组枣Ⅳ 、Ⅴ 油组试油测温资料表明, 其地温梯度为3.19~3.78 ℃/100 m, 折算馆陶组中部静温49.6~64.3 ℃, 平均58 ℃, 表明馆陶组主要发育中低温水热型地热资源, 热储温度平面分布存在4个相对高温区。地热资源评价结果表明:研究区馆陶组地热资源总量为0.13× 1018 J, 地热水资源量为2.9× 108 m3, 地热水热量为0.05× 1018 J, 资源丰度为15× 1015 J/km2, 热储资源丰富。

(2)优选构造形态、热储埋深、热储厚度、热储温度等10项评价要素, 将评价要素按重要性排序, 通过矩阵运算建立长停油气井转地热井潜力评价综合指标Zi, 对长停油气井进行分类评价。结果表明:研究区馆陶组长停油气井可划分为3类, Ⅰ 类地热资源为条件优等的长停油气井, Zi> 80, 圈定6口潜力井优先实施; Ⅱ 类地热资源为条件良好的长停油气井, Zi为60~80, 下步实施; Ⅲ 类地热资源为条件较差的长停油气井, Zi< 60, 暂不实施。

(3)先导试验井J 9井试水试验结果表明, 馆陶组水层厚度62 m, 出水量为200~386 m3/d, 水温为46~52 ℃, 静水位为97 m。50 m水位降深条件下最大涌水量为55.46 m³ /h, 研究区地热井具备地热中产产能水平。

(编辑 唐艳军)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|