作者简介:于富美 工程师,1985年生,2009年毕业于长江大学资源勘查专业,现在中国石油渤海钻探油气合作开发分公司从事气藏地质研究工作。通信地址:300457 天津市开发区第二大街83号中国石油天津大厦。E-mail:564066662@qq.com

点坝砂体作为X区块曲流河沉积体系中的核心储集空间,其内部构型和空间展布特征复杂多变,外部受成因控制形成的片状厚砂层难以划分。因此,采用储层构型层次分析法,根据砂体空间组合特征和其成因归类,以砂泥岩为界限确定曲流河有效储层复合曲流带的分布范围。从复合曲流带中识别单一河道砂体,根据河道迁徙方向形成砂体的空间配置关系并识别废弃河道;以废弃河道为界,并结合点坝砂体韵律特征确定的坝头、坝尾,划分出点坝范围,进而从平面和剖面上识别出各单一点坝砂体。重点解剖点坝砂体内部特征,通过精细识别侧积泥岩划分点坝沉积期次,基于对子井法定量计算侧积泥岩产状,求得单期侧积层宽度约430 m。通过水平井实钻对比,该方法计算结果与实钻结果相近,应用该方法指导部署K-4 X井,取得良好开发效果。证实其在X区块点坝识别与定量表征中具有较强的实用指导意义。

Point dam sand bodies, as the core reservoir space in the sedimentary system of X block meandering rivers, have complex and variable internal architectures and spatial distribution characteristics, the sheet-like thick sand members formed by external genetic control are difficult to divide. Therefore, the analytic hierarchy process for reservoir architecture was adopted. Based on the spatial combination characteristics of sand bodies and their cause classification, the distribution range of effective reservoir composite meander belts in meandering rivers was determined with sand-mudstone as the boundary. From the composite meander belts, single channel sand bodies were identified. According to the migration direction of the channels, the spatial configuration relationship of the sand bodies was formed and abandoned channels were identified. With abandoned channels as the boundaries and combined with the rhythmic characteristics of point bar sand bodies, the head and tail of the point bars were determined to divide the point bar range, and then each individual point bar sand body was identified from the plane and section. The internal characteristics of point bar sand bodies were analyzed in detail. By precisely identifying lateral accretion mudstone, the depositional stages of point bars were divided. Based on the quantitative calculation of the occurrence of lateral accretion mudstone by the method of twin wells, the width of the single lateral accretion layer was approximately 430 m. Through the comparison of horizontal well drilling, the calculated results were similar to the actual drilling results. By applying this method to guide the deployment of well K-4 X, good development effects were achieved. It was confirmed that this method has strong practical guiding significance in the identification and quantitative characterization of point bars in X block.

X区块自2016年至今, 经过近10年开发, 区块内富集区井网已基本完善, 目前外围区储量丰度降低、资源品质变差是面临的主要问题。其中, 区块西北部有效储层为山西组曲流河砂体储层, 局部气藏富集, 单独动用山西组气藏井占比89%, 均获高产工业气流, 产能效果较好, 是今后主要的产能接替区。精细划分曲流河砂体储层, 识别废弃河道, 描述点坝范围, 尤其对曲流河储层的主体点坝砂体内部构型开展精准定量描述是该区块开发的重点与难点。本文运用单一河道划分、废弃河道识别及点坝内部精细解剖方法, 对曲流河点坝储层构型表征进行研究, 旨在划分点坝有利储集相带, 对井位开发部署具有重要的指导意义。

研究区块开发层位主要为下石盒子组盒8段和山西组, 分为东北部、西北部、西南部和东南部4个部分。随着开发不断深入, 东北部及东南部盒8段气藏井网已趋完善, 逐步过渡到寻找山西组优质气藏。目前区块西北部完钻井数量多, 山西组气藏开发效果较好, 井间距约为600 m× 800 m, 其丰富的完钻井资料, 利于开展曲流河点坝定量表征工作。因此, 本文中曲流河河道构型研究在此区域开展, 且根据河道具有向下延伸特点, 在废弃河道研究中, 跟踪河道延伸方向将工区西南部扩展为研究区域。

根据Miall[1]提出的河流相储层构型划分原则, 结合区块完钻井资料, 将该研究区块中曲流河沉积储层划分为5级层级界面。

1级界面为交错层系界面, 无明显侵蚀作用, 测井曲线特征是自然伽马(GR)为低值, 电阻率(RT)为偏低值, 无明显幅度变化。

2级界面为交错层系组界面, 反映了水流条件或方向的变化, 但无明显沉积间断, 测井曲线特征是GR为低值, RT为偏低值, 呈低幅度回返。

3级界面为侧积体间或侧积体与末期河道界面, 反映为河道内部小型洪水期形成的填充体底部小型冲刷面和大洪水事件中的次洪峰沉积或不同水动力阶段沉积形成的界面, 测井曲线特征是GR为低值, RT为低值, 呈一定程度回返。

4级界面为点坝与末期河道或废弃河道界面, 对应砂体的顶底界面, 是大洪水期形成的明显冲刷面, 测井曲线特征表现为形态差异。

5级界面为复合曲流带与泛滥平原的界面, 即砂泥岩界面, 测井曲线特征表现为河道砂体GR呈钟型或箱型, 河间砂曲线呈尖峰锯齿状, 泛滥平原靠近泥岩基线。

因1、2级界面以岩心资料验证为准, 而工区内岩心资料较少, 准确度难以把控, 故本文不做研究。

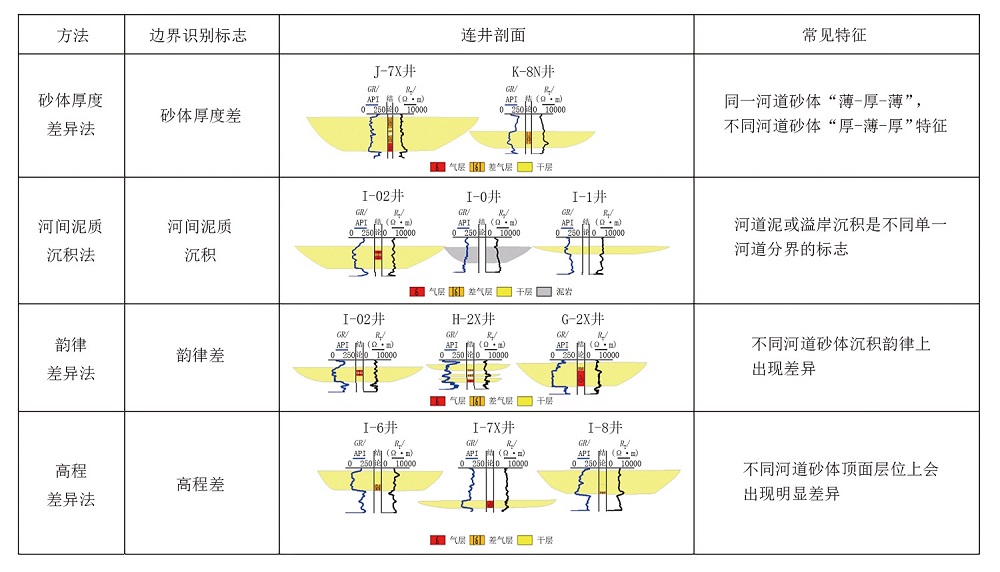

曲流河储层是河道在整体往下游迁移时, 水流受局部地势高低、内部重力流及二次扰动影响, 河道在迁移过程中同期交互出现侧向扩展、收缩、侵蚀和沉积等作用, 致使砂体空间存在状态复杂多样, 将这样的砂体称为复合曲流带。复合曲流带研究重点和难点是单一河道的识别, 随着时间推移, 单一河道砂体不断随着河道形态变化, 在后期呈现出既有侧向相互连接又有垂向叠加的厚层砂体。目前据区块在用地层划分标准, 将单一河道划分为单期砂体, 完钻井资料显示其厚度为2~15 m, 但X区块地震资料的分辨率为20 Hz左右, 地震同相轴反映出的地层厚度为40~50 m, 地震资料分辨率无法精确识别单期砂体级别。因此本文主要应用地质研究方法识别河道轮廓[2], 采用砂体厚度差异法、河间泥质沉积法、韵律差异法、高程差异法来识别单一河道。

2.2.1 砂体厚度差异法

同一时期的河道砂体发育厚度基本一致, 若相邻井厚度差异显著, 则判断为非单一河道构成。如表1所示, J-7 X、K-8 N井的河道砂体厚度不同。

| 表1 单一河道识别法 |

2.2.2 河间泥质沉积法

在短距离范围内, 若邻井钻遇规模差异较大的河道砂体, 则可能为多期河道沉积特征, 需结合河道平面发育特征综合确定。在表1中, I-02、I-1井均发育河道砂体, I-0井泥岩填充, 表明3口井之间存在单一河道边界。

2.2.3 韵律差异法

在河道迁移过程中, 靠近边部位置的水动力逐渐减弱, 以细粒沉积物为主。若3口邻井钻遇不同河道砂体, 并且中间井曲线特征出现明显的韵律差异, 则可能为多期河道沉积。如表1所示, I-02、H-2 X、G-2 X井均发育河道砂体, 表明3口井之间存在单一河道边界。

2.2.4 高程差异法

河道砂体在不同时期往往出现不同步的沉积特征, 受沉积时期地貌、沉积环境、水动力条件影响, 早期河道砂体多存在于小层底部, 晚期河道砂体存在于小层顶部。如表1所示, 标志层顶拉平后, 过I-6、I-7 X与I-8井的河道砂体高程不同。

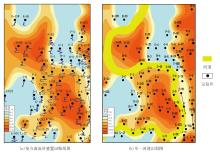

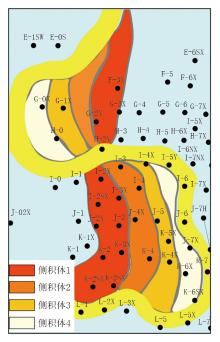

选取区块西北部山13时期砂体厚度图进行解剖, 如图1所示, 南北向为河道砂体延伸方向, 东西向为砂体展布范围, 可以看出砂体横向展布范围较宽。测井相识别法中, GR曲线通常作为反映岩性的典型曲线, 其形态反映河道不同部位。结合曲流河储层分布特点, 图1a中砂体呈现连片分布状态, 纵向上存在单期河道填充及多期河道叠置特征, 表现为复合曲流带, 应用单一河道识别法, 划分单一河道作为单期曲流带, 识别出自北向南的单一河道。图1b显示I-5 Y、I-7 NX井存在厚度差, I-6与I-7 X井之间、K-6 X与K-7井之间存在韵律差。以最晚期曲流河河道形态为表征, 反映曲流河的演化轨迹。

点坝是曲流河沉积体系砂体最富集的场所, 为有利的油气聚集区, 其构型界面相当于Miall构型界面的4级层级界面。X区块地震资料均为二维地震资料, 其分辨率为20 Hz, 可识别地层厚度40~50 m, 远远大于该区块单一砂层厚度。

目前主要以地质资料为基础, 结合区块实际, 针对不同地质条件分区域使用相应方法刻画点坝范围:在河道改造程度较低区域, 标识层明显且邻井对比关系清晰明确的情况下, 初末期包络线法较适用; 在井网密度大的区域, 单井测井相可直接识别; 在稀井网但废弃河道可识别条件区域, 废弃河道法适用; 外围评价区完钻井少, 井网密度过稀, 可能会将两期或多期点坝划分为一期, 或无法精准刻画河道边界; 在河道切叠程度较高处, 初末期包络线较难识别, 利用传统的地质方法难以达到点坝精细刻画的要求。

本文利用研究区内丰富的完钻井资料, 通过岩相、测井相识别同一沉积时期内单砂体反映的沉积特征, 判断河道、点坝、天然堤、泛滥平原和废弃河道微相, 建立曲流河微相标识知识库, 结合已识别的沉积微相平面展布特征及河流相发育规律, 在X区块西北部划分点坝范围, 具体方法是在密井网区以废弃河道为点坝的边界, 借助已经识别出的单井测井韵律特征, 进一步圈定点坝范围, 再对其内部空间构型进行精细研究。

废弃河道的分布是划分点坝范围最重要的标志, 因此准确识别出废弃河道, 且使众多已钻井识别出的废弃河道最大可能地符合单一沉积时期的特点变得至关重要。废弃河道分为突然废弃型和逐渐废弃型[3]。突然废弃型河道多发生在丰水期, 水体能量增强, 原河道方向发生改变, 通常表现为底部较薄滞留沉积, 上部多存在泥质充填, 对应GR曲线特征类似为决口水道的形态; 逐渐废弃型河道多发育在河道弯曲程度较大的逐渐截弯取直处, 表现为底部发育滞留沉积, 上部河道间歇性填充, 出现砂泥岩互相叠置形态。

废弃河道形成的时间变化较大, 因各个时期水动力稳定性不同, 以目前X区块的地层划分标准, 在一个砂层组中废弃河道会自下而上依次出现主河道末期型、大型点坝内部型、凸岸边部型及孤立型4种模式, 符合曲流河沉积体系的沉积格架下正旋回的沉积特征。但深度解剖区块储层内部结构发现, 单个小层中常包含若干个单砂层, 以正旋回为沉积序列的单砂层中, 通常有根据沉积期次的早晚依次出现不同的废弃河道类型。

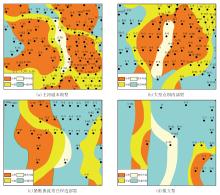

X区块西北部底部砂体较发育处, 多见主河道末期型和大型点坝内部型废弃河道(图2a、图2b)。在区块西南部, 随河道迁移, 河道水动力相对于底部时期进一步减弱, 沉积物多存在于上一沉积时期末, 砂体多位于砂层组的中上部, 常见紧贴曲流带凸岸边部型(图2c)。在区块南部, 已完钻井少, 识别出的砂体多处于非主力河道, 其连续性差, 常常孤立分布于洪泛平原泥岩中(图2d)。

通常平面上废弃河道呈“ 弧形” 环绕点坝, 垂向上废弃河道泥岩位于点坝砂体顶部或侧部, 可作为点坝侧向边界的直接标志, 图2a中的I-7 X井与所在泥岩分布带即为两点坝的侧向边界。

在同一点坝范围内, 不同区域单井测井相曲线韵律特征不同。在河道砂体流经同一点坝时, 上游水动力强于下游, 导致河道充填有着不同的垂向序列[4]。在曲流河段内, 河道侧弯初期, 河道水体最大流速靠近坝头一侧, 水体能量大, 使粗粒度沉积物优先沉积, 在GR曲线上表现为垂向箱型正韵律特征(图3a), 除底部滞留沉积外, 有些地区偶尔出现向上变粗的韵律。河道水体流速随河道弯曲程度的增大而降低, 使得水体能量减弱, 沉积物粒度变细, 沉积砂体变致密, 在GR曲线上表现为垂向钟型正韵律特征, 向上变细明显(图3b)。综上, 点坝头部(简称坝头)河道沉积物的粒度与厚度通常大于点坝尾部(简称坝尾)(图3c)。结合区块钻井情况, 考虑点坝形成时期受沉积环境和古气候影响, 实际钻井会表现出更多形态。通常坝头多存在于曲流河道内侧, 点坝初期边界处; 坝尾多存在于靠近废弃河道侧, 点坝末期边界处。

基于上述方法, X区块点坝范围划分采用“ 废弃河道+坝头坝尾” 识别法确定坝头、坝尾处于点坝范围内, 坝头通常处于点坝形成初期, 坝尾通常处于点坝形成末期, 废弃河道位于点坝范围外侧。

点坝内部由侧积体、侧积层和侧积面3个要素组成。侧积体是河道侧向迁移过程中形成的主体沉积区, 沉积物较粗, 多以砂质沉积为主。X区块以侧向沉积为主, 偶有沿河流延伸方向加积砂体。侧积层通常称为侧积泥岩, 是指侧积体之间的泥岩夹层, 产状多似斜插的泥质楔子, 倾向指向河道迁移方向。侧积面是河道侧向迁移过程中单期河道边部, 其水体能量弱, 沉积物粒度细, 或是间歇沉积期的泥质沉积, 是识别划分点坝内部侧积体期次的基础[5, 6, 7]。通过侧积泥岩的识别与计算, 能够更直观地确定砂体的连通性边界和有效储层分布范围, 指导油气储层评价与开发。

点坝内侧积泥岩夹层与砂体顶面呈一定角度相交, 一般来说上部较缓, 多尖灭于上覆河漫滩处; 下部逐渐消失, 侧积泥岩与砂体顶底面呈长夹角式存在, 使得点坝在垂向上表现为半连通型, 因底部砂体连通范围大, 通常表现为“ 下部多连通、上部多隔层” 的形态[8]。

4.1.1 侧积泥岩的识别

侧积泥岩通常由单期河道水动力减弱时沉积的泥质或泥粉砂质细粒物质组成, 厚度较薄, 因其多形成于河道摆动的过程中, 所以在单井上一般以泥岩夹层的形式发育。结合区块实钻单井资料分析, 厚度大的泥岩夹层以高自然伽马(GR)、高电阻率(RT)的曲线特征呈现, 电测解释可识别; 厚度较薄的泥岩夹层在电测解释结果中无明显提示, GR和RT曲线界限不够清晰, 应重点关注纵向曲线幅度差异。通过区块内已经识别的点坝砂体精细划分, 分析判别标准如下:

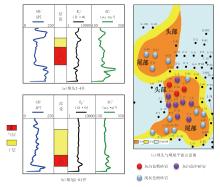

(1)侧积泥岩厚度大, 电测解释结果有体现。侧积泥岩厚度越大, GR及RT曲线反映越明显, 均有明显的回返现象, 如图4的K-5 X、J-7 X井, 电测解释成果及GR、RT曲线均有较明显表现。

(2)侧积泥岩厚度小, 电测解释结果无体现。多存在于叠置储层, 在储层垂向对比中GR曲线有幅度差异。由于仅靠单井很难确定, 通常以确定的点坝砂体内近距离井且在同一时期出现的侧积泥岩进行精细对比。如图4中L-3 X、K-4井, 气层解释段内GR曲线突然跳跃, 侧积倾角与前一期接近, 判断为同一期次泥质沉积。

通过对区块近600口井的完钻井资料研究, 表明在同一点坝内多数单井在同一时期砂体因受水动力影响, 多发育2~5期侧积泥岩。采用“ 将今论古” 的方法结合现代曲流河沉积模式[9], X区块点坝在平面上通常呈弯月状, 剖面上呈楔状(图4)。

4.1.2 侧积体宽度的定量计算方法

选取X区块内识别出的井网密度最大的点坝, 以点坝形成时期最小地层单元为依据进行层顶拉平, 还原点坝沉积时期侧积泥岩视倾角α , 如图5a所示, 该点坝内有K-5 X、K-4井对子井, 沉积期次和泥岩夹层发育层位相同。以山13小层顶面为基准面拉齐, 侧积泥岩间高程差为4.9 m(图5a), 2口井之间直线距离为705 m, 通过三角函数计算, 确定tanα =4.9/705=0.007 0; 同时定义β 为侧积方向与对子井连线的夹角, 则cosβ =433/705=0.614 2(图5b); 真倾角(θ )与视倾角之间存在角度偏差, 计算求得真倾角tanθ =0.011 40(图5c), 而侧积体宽度=4.9/tanθ =4.9/0.011 40≈ 430 m, 最终确定K-5 X、K-4井间单一侧积体规模约为430 m。

4.1.3 水平井实钻轨迹验证

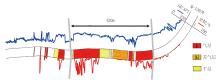

以钻遇点坝内部水平井的实钻信息反映侧积体和侧积层的真实规模, 首先要考虑水平井实钻轨迹情况, 选取轨迹在点坝范围内且垂直于点坝侧积方向的水平井, 对水平井钻遇侧积体及侧积层进行识别与统计, 进一步验证密井网井计算法所得结果。以水平井Q-13 H井为例, 其垂直钻穿点坝, 水平段长723 m, 钻遇单期侧积体范围为420 m(图6)。

通过识别点坝内部的侧积泥岩, 能清晰地划分单次洪水事件或沉积周期的结束与新的开始, 即单期侧积体的形成范围。侧积泥岩的特征可以反映当时的沉积环境和水动力条件, 较厚的侧积泥岩可能指示较强的水动力条件或较长的沉积间断期, 而较薄的侧积泥岩则可能对应较弱的水动力条件或较短的沉积间断期。

通过对侧积泥岩的详细分析, 可以重建点坝内部不同侧积体的沉积环境变化, 进一步支持期次划分的合理性。图7中I-2 X井区所在点坝由4期侧积体(侧积体1、侧积体2、侧积体3、侧积体4)组成。靠近河道内侧的侧积体水动力最强, 沉积物粒度粗, 为最优质储层, 含气性强, 产能高; 靠近河道外侧的侧积体, 沉积物逐渐变细, 储层渐致密, 储层等级下降, 侧积体4最差。根据以上分析, 点坝砂体内, 同一侧积体规模及属性基本相当。根据邻井对比分析, K-4、K-6 X井不属于同期侧积体, 在考虑井网井距及侧积体规模情况下, 依据点次内空间构型特点, 追踪单期侧积体, 部署井位K-4 X井, 预测K-4 X井钻遇侧积体3。完钻显示K-4 X、K-5 X井在山13小层沉积时期内, 钻遇同一侧积体, 砂体沉积韵律相似, 厚度相当, 单试无阻流量10.36× 104 m3/d, 试气1.22× 104 m3/d, 单井静态和试气效果较好, 达到设计预期。证实对子井计算法在X区块有较好的适用性。

(1)采用层次分析法, 从复杂曲流带储层中通过厚度差异、河间泥质沉积、韵律差异及高程差异法识别单一河道并划分河道边界, 从已识别单一河道中辨别废弃河道。

(2)根据测井相韵律特征及岩石粒度特征划分坝头和坝尾所在位置, 结合废弃河道分布特征, 划分单个点坝范围。

(3)点坝由3个构型要素组成, 通过识别侧积泥岩划分点坝内纵向期次, 利用对子井倾角计算方法, 侧积泥岩视倾角转换获得真倾角, 公式转换计算得出侧积体规模。对子井方法计算得出X区块山西组K-5 X和K-4井间侧积体宽度约为430 m。通过钻穿点坝砂体的水平井资料表明, Q-13 H井点坝内单期侧积体宽度约为420 m, 两者结果相近。依据点坝内空间构型特点, 追踪单期侧积体, 部署井位K-4 X井取得良好效果, 证实对子井计算法适用于X区块。

(编辑 王丙寅)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|