作者简介:吴明松 工程师,1987年生,2010年毕业于西安石油大学资源勘查专业,现在中国石油长庆油田公司勘探开发研究院从事录井评价工作。通信地址:710018 陕西省西安市未央区凤城四路长庆科技楼。E-mail:wms1_cq@petrochina.com.cn

煤岩气作为新型非常规能源,其勘探开发备受关注。由于煤岩气储层化学组成复杂,影响含气性、吸附能力及开发效果,传统实验室分析和测井方法受限于成本高、周期长及复杂井况适应性差等问题,难以满足深层煤岩气高效开发需求,亟需高效精准的动态评价方法。以鄂尔多斯盆地中东部石炭系本溪组和二叠系山西组煤岩为对象,提出一种基于X射线元素录井技术与气测全烃数据综合评价煤岩工业组分的方法。通过分析36件煤岩样品,首次构建了主量元素含量与灰分的线性正相关模型及其与固定碳的线性负相关模型;针对挥发分与水分受有机质热解控制的特点,引入气测全烃数据实现了挥发分与水分的动态反演。模型应用于M 172、WT 1井,为储层改造提供指导数据,试气产量分别达13.6×104 m³/d和10.4×104 m³/d。该方法突破了传统实验室分析与测井方法的局限性,可实时分析评价复杂井型(水平井、大斜度井)的煤岩工业组分,为深层煤岩气勘探提供了低成本、高效率的技术支撑。

As a new type of unconventional energy, coal-rock gas has attracted much attention in its exploration and development. However,the chemical composition of coal-rock gas reservoirs is complex,which affects gas content,adsorption capacity,and development effects. Traditional laboratory analysis and logging methods are high cost, long cycle length,and difficult to adapt complex well conditions. It is difficult to meet the needs for efficient development of deep coal-rock gas,which further highlighting the urgent need for efficient and accurate dynamic evaluation methods. This research takes coal rocks from the Carboniferous Benxi Formation and Permian Shanxi Formation in the central-eastern part of the Ordos Basin as the object,and proposes a method for comprehensively evaluating the industrial components of coal rocks based on X-ray element logging technology and gas logging total hydrocarbon data. By analyzing 36 coal-rock samples,a linear positive correlation model between major element content and ash content, as well as a linear negative correlation model with fixed carbon are constructed. Considering that volatile component and moisture are controlled by the pyrolysis of organic matter,the dynamic inversion of volatile component and moisture is realized by introducing gas logging total hydrocarbon data. The model was applied to Wells M 172 and WT 1,providing guiding data for reservoir reconstruction,with gas test yields reaching 13.6×104 m³/d and 10.4×104 m³/d respectively. This method breaks through the limitations of traditional laboratory analysis and logging methods,which can analyze and evaluate the industrial components of coal rocks in complex well types (horizontal wells,highly-deviated wells) in real time,and provides low-cost and high-efficiency technical support for deep coal-rock gas exploration.

煤岩气作为一种介于常规天然气与煤层气之间的新型非常规能源, 兼具游离气与吸附气共存的特征, 近年来因其资源潜力巨大而成为能源勘探的热点[1, 2, 3]。中国鄂尔多斯盆地作为全球最大的含煤盆地之一, 其石炭系本溪组与二叠系山西组煤岩储层具有埋深大(1 500~3 500 m)、非均质性强、热演化程度高等特点, 为煤岩气富集提供了有利条件[4, 5, 6]。2023年, M 172H井在本溪组8#煤层试气获13.6× 104 m³ /d的高产气流, 标志着深层煤岩气开发迈入新阶段[7]。然而, 煤岩气储层的复杂化学组成显著影响其含气性、吸附能力及开发效果, 亟需建立高效、精准的动态评价方法。

煤的工业组分(水分、灰分、挥发分、固定碳)是评价煤质特性的核心指标。其中, 灰分反映沉积环境与矿物输入, 固定碳决定甲烷吸附能力, 挥发分关联热演化程度, 水分影响孔隙有效性[8, 9, 10, 11, 12]。传统实验室分析依赖钻探取心, 虽精度高但成本昂贵、周期长, 且受限于煤心采取率; 测井曲线拟合法虽可实现原位连续评价, 但对数据质量要求严苛, 煤岩气钻井过程中煤岩层易发生钻井液漏失、井壁不稳定、直井扩径异常等问题, 导致测井数据失真; 水平井(大斜度井)井壁易垮塌为测井带来极大作业风险, 无法实施常规测井[13, 14, 15, 16, 17, 18, 19], 制约了有利区优选与开发方案优化。

近年来, X射线元素录井技术以其分析快速、成本低、适应复杂井型等优势, 在油气勘探中逐步推广[20]。该技术通过分析岩屑中主量元素(Y主, 如Al、Si、Ca、Fe等)与微量元素(Y微, 如Zr、Ba、Sr、Pb等)的含量, 可间接表征岩石矿物组成与物性特征[21]。然而, 现有研究多聚焦于常规储层, 针对煤岩工业组分的元素响应机制尚未明确, 且缺乏与气测数据的协同应用。基于此, 本文以鄂尔多斯盆地中东部的M 172、WT 1、SD 1井为研究对象, 通过X射线元素录井与实验室分析结合, 系统探究煤岩元素含量与工业组分的定量关系, 构建灰分、固定碳的动态预测模型, 并引入气测全烃数据, 完善挥发分与水分的计算体系。研究旨在突破传统方法的局限性, 为深层煤岩气勘探开发提供实时、可靠的技术支撑。

鄂尔多斯盆地面积约25× 104 km2, 作为多旋回叠合克拉通盆地, 其石炭-二叠系煤系地层经历了海陆过渡相-陆相沉积的复杂演化过程[22, 23, 24]。研究区处于鄂尔多斯盆地中东部伊陕斜坡构造带, 总体构造稳定, 区内断层和断裂稀少。古生界含煤层系主要发育石炭系本溪组、二叠系太原组及二叠系山西组, 其中本溪组8#煤层和山西组5#煤层为两套主力产气煤层, 常与泥、灰岩接触, 具有分布广、厚度大、分布稳定、连续性好、生气能力强等特点。本溪组8#煤层厚6~16 m, 平均为7.8 m; 山西组5#煤层厚2~6 m, 平均为3.0 m[15]。受古地理环境控制, 煤层灰分含量波动幅度大(2.22%~42.17%), 非均质性强烈[7], 导致煤岩气赋存状态差异显著, 亟需通过动态评价技术精准刻画工业组分空间分布。

本研究从鄂尔多斯盆地中东部M 172、SD 1及WT 1井本溪组8#煤层采集了30件煤岩样品, 从WT 1井山西组5#煤层采集了6件煤岩样品(表1), 取样深度覆盖2 350~3 200 m, 委托中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院廊坊分院完成相应分析测试。主量元素采用美国赛默飞公司生产的电感耦合等离子发射光谱仪ICAP 7400, 依据GB/T 14506.31-2019《硅酸盐岩石化学分析方法第31部分:二氧化硅等12个成分量测定 偏硼酸锂熔融-电感耦合等离子体原子发射光谱法》[25]及GB/T 1574-2007《煤灰成分分析方法》[26]进行测定; 微量元素采用美国安捷伦公司生产的等离子体质谱仪ICP-MS7700e, 依据GB/T 14506.30-2010《硅酸盐岩石化学分析方法第30部分:44个元素量测定》[27]方法测定。煤的工业组分分析执行GB/T 30732-2014《煤的工业分析方法 仪器法》[28]。煤岩样品的测试结果如表1所示。

| 表1 主量元素(Y主)、微量元素(Y微)及工业组分分析测试结果 |

Fe元素在M 172-1、M 172-2样品中异常富集(17.07%、6.42%), 按照GB/T 214-2007《煤中全硫的测定方法》[29]对M 172井13件样品进行分析(表2), 发现M 172-1、M 172-2样品全硫含量明显高于其他样品, 并且S元素主要以硫化物形式存在, 证实其源自黄铁矿(FeS2)结核, 需在建模时剔除干扰数据。

| 表2 M 172井样品全硫含量分析 % |

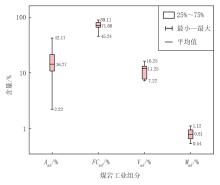

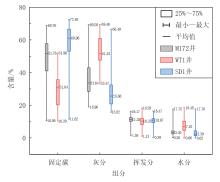

根据表1分析测试结果(剔除M 172-1、M 172-2样品数据)可以得到煤岩工业组分分布箱线图, 如图1所示。分析结果显示, 灰分(Aad)含量2.22%~42.17%, 平均16.27%, 变化范围较大, 反映了成煤过程中古地理环境的动态变化。如表1所示, SD 1井部分样品(如SD 1-2-1至SD 1-2-6)灰分含量(2.22%~5.77%)显著低于其他样品, 表明其形成于相对稳定的泥炭沼泽环境, 碎屑矿物输入较少。而M 172-8和WT 1-5-2-2样品灰分含量高达42.17%和39.22%, 暗示沉积期可能存在频繁的水动力扰动或陆源碎屑输入, 导致同生矿物含量升高。固定碳(FCad)含量45.24%~89.11%, 平均71.66%, 其与甲烷吸附量呈显著正相关:高固定碳通常对应高阶煤, 热演化程度高, 微孔发育, 利于气体吸附; 而低固定碳可能为中低阶煤, 吸附能力较弱[1], 这与刘广景等[30]提出的“ 镜质组含量与吸附能力正相关” 结论一致。并且, 灰分含量与固定碳含量呈显著负相关(R2=0.96), 如SD 1-2-3样品灰分含量仅2.22%, 固定碳含量高达89.09%, 对应理论含气量(18.6 m³ /t)为全区最高, 反映低灰分煤的强吸附能力; M 172-8样品灰分含量42.17%, 固定碳含量45.24%, 理论含气量不足5 m³ /t, 印证了高灰分对有机质比例的稀释效应[12]。

挥发分(Vad)含量7.22%~16.25%, 平均11.25%, 为煤在高温干馏条件下释放的挥发性物质, 高挥发分煤在热解过程中可能生成更多烃类气体, 但吸附能力相对较弱, 需结合固定碳含量综合评估开发潜力。水分(Mad)含量0.54%~1.12%, 平均0.81%, 包括内在水分(吸附于煤孔隙)和外在水分(表面自由水), 总称为全水分。水分会占据孔隙空间, 抑制甲烷吸附, 降低有效含气量, 且水分含量高的煤层在开发中易引发井筒积液或冻堵, 需关注其对产能的影响[15]。

综上, 煤岩工业组分含量制约了煤岩气的吸附能力和解吸效率, 需通过动态模型综合评估。

煤的两相结构观点已得到多数学者的认同[31, 32], 即有机组分和无机矿物质两部分:有机组分是复杂的高分子有机化合物, 主要来自成煤植物, 其构成主要受泥炭沼泽类型、埋藏速率、氧化还原条件和水介质条件等因素影响; 无机矿物质组成主要有硅酸岩类、碳酸岩类和硫化物类, 其次是磷酸盐类和硫酸盐类等, 含量变化也较大。煤的元素含量能反映煤岩的工业组分特征。

主量元素含量(Y主)1.02%~17.32%, 平均7.63%, 其中Al、Si元素含量占比最高(Al为0.13%~8.84%, 平均2.84; Si为0.28%~7.90%, 平均2.37%)。这与灰分中的黏土矿物(高岭石、伊利石)及石英颗粒密切相关(图2a)。

微量元素含量(Y微)293.63× 10-6~2 870.73× 10-6, 平均0.79%。其中含量较高的是Zr(18.33× 10-6~708.07× 10-6, 平均212.70× 10-6)、Ba(10.57× 10-6~589.53× 10-6, 平均174.88× 10-6)、Sr(22.28× 10-6~499.97× 10-6, 平均87.24× 10-6)、Pb(0.07× 10-6~67.10× 10-6, 平均16.84× 10-6)、Y(3.14× 10-6~28.27× 10-6, 平均11.53× 10-6), 其他微量元素含量则较少, 均小于10× 10-6(图2b)。微量元素中, Zr、Ba的高值区与煤层顶底板砂岩发育带吻合, 指示陆源碎屑输入事件, 为灰分动态变化提供了地球化学证据。

煤的工业分析是评价煤质特性的基础, 根据国标GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》和GB/T 30732-2014《煤的工业分析方法 仪器法》中煤的工业组分规定, 水分、灰分和挥发分含量是直接测定, 而固定碳含量是根据差减法计算得出, 即FCad=100%-Mad-Aad-Vad[34, 35]。这些工业组分的含量不仅决定了煤的工艺性质, 还与煤岩气的赋存状态和开发潜力密切相关, 是评价煤岩气的基本依据。

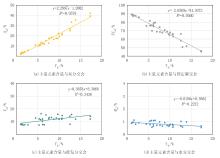

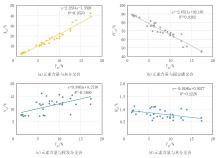

杨孟达[36]认为煤岩中的元素主要来源于煤中的矿物质, 包括原生矿物质(植物吸收)和次生矿物质(沉积期碎屑输入), 主要由Si、Al、Fe等多种元素的氧化物与盐类组成。郭晨等[37]通过煤灰成分测试结果发现, 灰分矿物主要包括SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等。利用33个样品试验数据, 用主量元素含量和微量元素含量与煤岩工业组分分别建立交会图(图3、图4)。从图中可以看出, 主量元素含量与灰分呈线性正相关(图3a, R2=0.96), 与固定碳呈线性负相关(图3b, R2=0.94), 与挥发分(图3c, R2=0.34)和水分(图3d, R2=0.22)相关性较差; 微量元素含量与煤岩各工业组分相关性均较差(图4, R2< 0.12)。这表明, 主量元素可有效表征煤中无机矿物和固定碳含量。然而, 挥发分与水分受有机质热解与孔隙结构控制, 与元素含量无显著相关性。

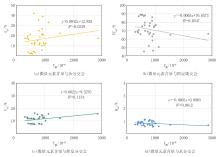

元素含量(Y总)指的是主量元素含量(Y主)与微量元素含量(Y微)之和, 元素含量与煤岩工业组分相关关系如图5所示, 和主量元素含量与煤岩工业组分相关性一致, 说明微量元素对煤岩灰分和固定碳含量影响较小, 因此在实际应用中完全可以用主量元素含量回归计算煤岩工业组分含量。

X射线元素录井技术通过X射线的波长(能量)及强度, 实现样品中元素的定性与定量分析。目前, 元素录井依据中国石油和天然气行业标准SY/T 7420-2018《X射线荧光光谱元素录井标准》[38]和中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 02862-2021《元素录井技术规范》[39]对钻井岩屑进行分析, 得到岩石中元素周期表中原子序11-92号的全部元素。

煤岩储层工业组分精准反演是地质-工程甜点评价的基础。若想获取连续且更加准确的岩性数据, 需要针对常规测井或元素录井等资料开展研究。但在没有常规测井数据或因井壁不稳定而导致测井数据失真的情况下, 就需要探索其他有效方法。

元素是岩石本身各组分占比的直接体现, 可以从岩石组分的本质上确定岩性, 因此在具备元素录井数据情况下, 一般认为通过元素录井所识别的岩性或宏观煤岩类型更加可靠, 关键是如何构建基于元素录井的煤岩工业组分识别方法。

基于上文煤岩元素含量与工业组分的关系可知, 主量元素含量与煤岩灰分和固定碳相关性好, 因此通过元素录井中的主量元素含量即可计算出煤岩灰分含量(公式1)和固定碳含量(公式2); 挥发分和水分与元素含量相关性较差, 通过主量元素含量计算其含量误差较大。

Aad=2.2897Y主-1.2002, R2=0.96 (1)

FCad=-2.6569Y主+91.9373, R2=0.94 (2)

式中:Aad为灰分含量, %; FCad为固定碳含量, %; Y主为主量元素含量, %。

元素录井主要是采用钻井岩屑样品进行元素含量分析, 岩屑中混有钻井液, 采集过程中需要进行水洗, 因此挥发分含量不能用高温干馏法测定, 水分含量也不能通过干燥失重法测定。高挥发分煤在热解过程中可能生成更多烃类气体, 在相同钻井条件下表现为高气测值; 水分会占据煤岩孔隙空间, 抑制甲烷吸附, 降低有效含气量, 在相同钻井条件下表现为低气测值。因此, 引入气测全烃对煤岩挥发分和水分进行定量计算。

气测录井受地质特征、钻井条件、录井设备等因素影响[40, 41], 需要对气测全烃数据进行归一化处理, 采用极差变化法(公式3)对全烃进行处理, 使其数值分布在0~1 之间。煤岩组分之和等于100%, 挥发分和水分之和等于100%减去灰分和固定碳, 再利用归一化的全烃值即可计算挥发分含量(公式4)和水分含量(公式5)。

Vad=(100-Aad-FCad)× Tg* (4)

Mad=(100-Aad-FCad)× (1-Tg* )(5)

式中:Tg* 为归一化全烃, 无量纲; Tg为全烃, %; Tgmin为全烃最小值, %; Tgmax为全烃最大值, %; Vad为挥发分含量, %; Mad为水分含量, %。

该方法将X射线元素录井技术与气测全烃数据结合, 实现了煤岩工业组分的动态、连续评价, 弥补了传统实验室分析和测井法的不足, 具有成本低、效率高、适用性广的特点, 尤其适用于水平井和大斜度井等复杂井型的煤岩气勘探评价。

根据前文构建的模型, 对M 172、WT 1、SD 1井工业组分进行计算, 建立煤岩工业组分剖面, 可纵向直观显示各工业组分变化, 为优化储层改造层段提供依据(图6)。

从3口井的工业组分箱线图可以看出(图7), M 172井煤岩储层固定碳含量10.59%~68.76%, 平均51.76%, 灰分含量18.96%~69.20%, 平均33.64%, 挥发分含量1.58%~16.17%, 平均11.35%, 水分含量0.26%~17.75%, 平均3.40%; WT 1井煤岩储层固定碳含量10.29%~51.96%, 平均31.04%, 灰分含量33.47%~69.46%, 平均51.53%, 挥发分含量1.13%~18.29%, 平均10.33%, 水分含量0.06%~18.48%, 平均7.10%。M 172井平均固定碳含量大于WT 1井, 说明M 172井储层对甲烷的吸附能力强于WT 1井; 平均灰分含量小于WT 1井, 说明M 172井煤岩形成于相对稳定的泥炭沼泽环境, 碎屑矿物输入较少; 平均挥发分含量高于WT 1井, 说明M 172井煤岩热演化程度高; 平均水分含量低于WT 1井, 说明M 172井有效性孔隙好于WT 1井。经压裂改造后M 172井日产气13.6× 104 m3/d, WT 1井日产气10.4× 104 m3/d。通过M 172、WT 1井的试气结果, 验证了该模型的可行性。SD 1井工业组分评价指标好于M 172井, 为压裂改造提供了精准靶点, 目前正在试气, 有望获得高产。

(1)煤岩工业组分中, 灰分与主量元素(Al、Si、Ca、Fe等)含量呈显著正相关, 固定碳与主量元素含量呈显著负相关, 决定系数R2均大于0.9, 表明主量元素含量可作为灰分和固定碳的有效预测指标。

(2)针对挥发分和水分与元素含量相关性较弱的情况, 引入气测全烃数据建立动态反演模型, 实现了二者的定量计算, 完善了工业组分的动态评价体系。

(3)基于X射线元素录井技术建立的煤岩工业组分模型, 在实际应用中表现出较高的准确性和时效性, 为煤岩气储层评价和有利区优选提供了可靠依据。

(4)未来需要扩展样本数量和研究区域, 验证模型在不同区域和沉积环境中的普适性, 并进一步优化模型参数。同时结合煤岩气井生产过程中产水情况, 深化煤岩气工业组分与产水关系的研究, 为高效开发提供理论支撑。

(编辑 卜丽媛)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|